法人を設立する際は定款の作成が必須です。

そして、定款の記載内容の1つには「事業目的」があり、多くの方が躓きやすいポイントの1つとなります。

事業目的が正しく記載されていないと、民事的な責任や第三者からの信頼性の低下に繋がる可能性があり、修正にも多くの手間を要するため注意が必要です。

本記事では、定款の事業目的の書き方や注意点、違反時の罰則、追加・変更の手続きなどを解説しています。

定款の事業目的の記載方法を適切に理解して、スムーズに登記できるようにしましょう。

目次

そもそも定款とは

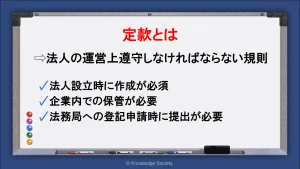

定款とは、法人の運営上遵守しなければならない規則を指します。

会社の憲法のような位置付けであり、法人設立の際は作成が必須です。

作成した定款は法務局への提出が必要で、企業は定款の内容に従って事業運営を行うこととなります。

また、定款の内容は法務局への登記によって追加・変更が可能です。

しかし一定の条件を満たす必要があり、費用や手間も要するため、必要な項目を適切に判断したミスのない作成が重要となります。

定款の3種類の記載事項

定款の記載事項は、大きく以下の3つに分けられます。

・絶対的記載事項:記載が必須であり、記載が無ければ無効な定款となる事項

・相対的記載事項:記載は義務ではないが、記載した場合にのみ効力が認められる事項

・任意的記載事項:記載は義務ではないが、適法な内容であれば記載ができる事項

それぞれの具体例は以下の通りです。

【定款の記載内容の例】

(絶対的記載事項)

・目的

・商号

・本店所在地

・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

・発起人の氏名または名称およびその住所

(相対的記載事項)

・現物出資に関する事項

・財産引受に関する事項

・発起人の報酬に関する事項

・設立費用等に関する事項

・株式譲渡制限に関する事項

・会社機関の設置に関する事項

・取締役等の任期に関する事項

(任意的記載事項)

・事業年度

・取締役などの役員の数

・株主総会に関する事項

定款は第三者も閲覧できる

企業の株主や債権者は、企業への請求によって定款の閲覧を請求できます。

請求を求められた側は、原則として閲覧請求権を持つ方の請求に対する拒否権を持ちません。

また、法務局で誰もが請求できる登記簿謄本(登記事項証明書)には、定款の内容の一部が記載されています。

そのため定款の作成の際は、誰に見せても問題なく、最新かつ分かりやすい内容である点を意識することが大切です。

定款には事業目的の記載が必要

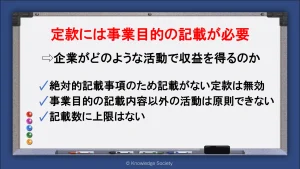

そして、定款の絶対的記載事項には事業目的の記載が定められています。

定款の事業目的とは「企業がどのような活動で収益を得るのか」を明確にする項目です。

一例を挙げると、アパートの貸付けを行う不動産業である場合「不動産の賃貸業」などと記載されます。

事業目的は絶対的記載事項であるため、記載がない定款は無効として扱われます。

定款の事業目的は、資金調達を申込む金融機関や、新規の取引先が真っ先に目にする部分といっても過言ではありません。

また、企業は事業目的に記載された内容以外の活動を原則行えない点にも留意してください。

なお記載数に上限はなく、大手の企業では30を超える目的が記載されている場合も多いです。

定款の事業目的の書き方|守るべき3つの要件

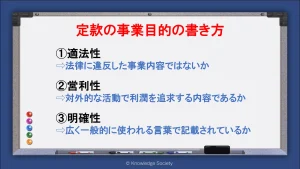

定款の事業目的を記載する際は、以下の3つの要件を満たす必要があります。

これらの要件は「事業目的の適格性」といい、満たしていない場合は登記申請を受理してもらえない可能性があるため注意が必要です。

事業目的に不備がある場合は、定款の修正や2度目の定款認証などが必要となるため注意しましょう。

事業目的の適格性については管轄の法務局の登記官が判断するため、不安な方は事前に問合わせを行うことをおすすめします。

適法性

定款の事業目的における適法性とは「法律に違反した事業内容ではないか」です。

当然ですが、違法行為に該当する活動は事業目的として認められません。

具体的には「麻薬の売買」「裏カジノの運営」などが挙げられます。

また、明確な違法行為でなくても、公序良俗違反とされる事業内容や、業務独占資格が必要にも関わらず資格を有していない場合なども適法性の観点から登記申請が受理されません。

営利性

定款の事業目的における営利性とは「対外的な活動によって利潤を追求する内容であるか」を指します。

原則として、企業は利益の創出を目的としているため、利益性のない事業目的を記載している場合は登記申請が受理されない可能性があります。

例えば、ボランティア活動や寄付活動のみを事業目的は、利益の創出という企業の本質に反しています。

近年はCSRの一環として上記のような活動も推奨されていますが、会社の事業目的そのものにはならない点に注意が必要です。

明確性

定款の事業目的における明確性とは「誰が見ても理解できる、広く一般的に使われている言葉で記載されているか」を指します。

ビジネスを立ち上げる際は、各業界でしか使われない略語や専門用語に数多く触れることとなります。

しかし、業界に関係のない一般の人が理解できない言葉や表現が使われていると、明確性の観点から登記できない可能性があるため注意が必要です。

そのため、業界の専門用語や略語での略称は避けて定款の作成を行いましょう。

明確性があるか否か判断できない場合は「現代用語の基礎知識」などの信頼性のある情報源で確認することがおすすめです。

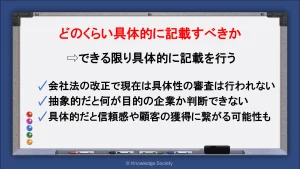

事業目的はどのくらい具体的に記載すべきか

元々は上記3つの「事業目的の適格性」に加えて「具体性」の要件が存在しました。

しかし現在は、会社法の改正によって要件から外れたため、基本的に具体性の審査は行われません。

そのため、ある程度抽象的な事業目的でも審査に通る可能性はあります。

しかし、定款の事業目的の内容が抽象的すぎる場合、様々な不都合が発生する可能性があるため、できる限り具体的な記載を行いましょう。

例えば「不動産業」ではなく「不動産の売買、管理、賃貸及びその仲介業」などと記載すれば、企業の実情を知らない方が見ても、何をしている会社かが明確に理解できます。

事業目的の記載が抽象的すぎると、結局何をしている企業かを判断できない可能性があります。

その結果、第三者からの信頼感を得られず、機会損失の原因ともなるため注意が必要です。

反対に、定款の事業目的を具体的に分かりやすく記載しておけば、取引先からの信頼感や顧客の確保に繋がるでしょう。

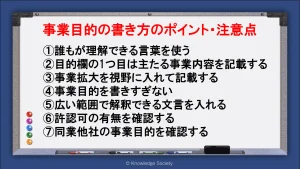

事業目的の書き方で押さえるべきポイント・注意点

定款の内容に不備があると修正に手間がかかり、変更登記を行う際は一定の費用を要します。

そのため、事業目的の書き方のポイントや注意点を事前に確認して、不備のない定款を作成しましょう。

ここでは、定款の事業目的を記載する際に押さえるべきポイントや注意点を解説します。

誰もが理解できる言葉を使う

上記の「明確性」でも触れましたが、事業目的は誰もが理解できる言葉で記載をしましょう。

企業の株主や債権者は、企業に対して定款の閲覧を請求でき、誰でもが請求できる登記簿謄本には事業目的も含まれます。

また、登記簿謄本の事業目的の閲覧によって、会社のイメージや実情を確認している方も存在します。

中には取引先を決定する際に、事業目的の確認を行う方もいるでしょう。

そこで、事業目的を明確に分かりやすく記載することで、余計な機会損失を防げるのです。

そのため業界外部の人が見ても、何をしている企業かを判断できるように記載を行うことが大切です。

目的欄の1つ目は企業の主たる事業内容を記載する

複数の事業目的を記載する際は、会社の主なる事業内容を目的の1つ目に記載しましょう。

主なる事業目的を1つ目に記載すると、会社のメインとなる活動が判断しやすくなります。

反対に、主なる事業目的が中途半端な位置に記載されている場合、企業についてのイメージが付きにくくなるため注意が必要です。

事業拡大を視野に入れて記載する

定款の事業目的は、将来の事業拡大を視野に入れて記載を行いましょう。

中には「今すぐではないが将来的に行う予定がある事業」が存在する場合も多いです。

その場合は、起業時の定款作成のタイミングで事業目的に記載することがおすすめです。

新たな事業内容を開始した際に事業目的を追加すると、法務局への変更登記が必要となります。

余計な手間はもちろん登記費用も要するため、将来行う事業が明確な場合は最初から記載を行いましょう。

また、企業の将来の展望を内外部問わずに示せる点も大きなメリットとなります。

事業目的を書きすぎない

定款の事業目的は書きすぎないように注意しましょう。

事業目的の記載数が多いことが理由で適切に受理されない事態にはなりませんが、記載しすぎると何をしている企業かが曖昧になりやすいです。

企業の活動内容が曖昧になると、信頼性の低下や、専門性が低い企業と判断される可能性が生じ、機会損失に繋がるリスクに繋がります。

大手企業であっても事業目的は20~30個程度に留まっているケースが多いです。

そのため法人設立時の事業目的は、5~10個以内を目安として定款を作成しましょう。

広い範囲で解釈できる文言を入れる

事業目的の最後の1文には「前各号に付帯関連する一切の事業」の記載をおすすめします。

このように記載することで、実務上幅広い活動を行っている旨を示せます。

事業目的を広い範囲で解釈でき、直接的な関連性がなくとも目的の範囲内の活動として行えるため、万が一のトラブルも防止可能です。

許認可の有無を確認する

中には事業を行ううえで、国や都道府県からの許認可が必要となる業種があります。

そして、許認可の申請を行う際は、多くのケースで定款の提出が必要です。

提出した定款に許認可に係る事業目的の記載がないと、許認可の審査に落ちる可能性があるため注意しましょう。

適切な記載内容か不安な場合は、事前に国や都道府県に事業目的の記載内容を確認することをおすすめします。

同業他社の事業目的を確認する

定款の事業目的を記載する際は、同業他社の定款の確認も有効な手段となります。

同業者の定款を確認すれば「どのくらい具体的に記載されているか」「どのくらい手広く記載されているか」などを参考にできます。

法務局へ足を運べば誰でも登記簿謄本の閲覧申請が可能であり、大手企業であればインターネット上に公表されているケースも多いため、積極的に活用してください。

事業目的に記載されていない内容は一切取り組めない?

「事業目的に記載されている活動以外は一切行ってはいけない」と考える方もいますが、これは若干誤りです。

内容によって個別的な判断が必要となる部分ではありますが、一般的に「事業目的を達成のために付随する活動」は目的の範囲内として認められます。

また、上述した通り「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載しておけば、より幅広い活動を事業目的の範囲内として活動しやすくなるでしょう。

業種別 事業目的の書き方の例一覧

定款に記載する事業目的にオリジナリティは求められていません。

一般的に使われる事業目的の記載例を参考にすれば、よりスムーズにかつ間違いのない定款を作りやすくなります。

以下では、業種別の事業目的の例を紹介しています。

なお「〇〇」には、自社が取り扱うサービスの詳細を記載しましょう。

不動産業

・宅地建物取引業

・不動産の売買、管理、賃貸及びその仲介業

・不動産の鑑定業務

・不動産に関するコンサルティング業 など

飲食業

・飲食店の経営

・○○の経営(喫茶店/居酒屋/日本料理店/洋食料理店/中華料理店etc.) など

宿泊業

・○○の経営(ホテル/旅館etc.)

・宿泊施設の企画、管理及び経営 など

販売業

・○○の小売販売業

・○○の卸売販売業

・○○の卸売販売及び小売販売

・○○の小売販売及び輸出入

・○○に関する卸、小売、保守、リース及び輸出入 など

製造業

・○○の製造

・○○の製造及び販売

・○○の製造、加工及び販売

・○○の開発、製造、販売、設置、保守運用に係る業務 など

運送業

・一般貨物自動車運送事業

・特定貨物自動車運送事業

・貨物軽自動車運送事業

・一般乗合旅客自動車運送事業

・一般貸切旅客自動車運送事業

・一般乗用旅客自動車運送事業

・特定旅客自動車運送事業

・第一種利用運送事業(登録)

・第二種利用運送事業(許可)

・倉庫の運営(普通倉庫/野積倉庫/水面倉庫/貯蔵槽倉庫/危険品倉庫/冷蔵倉庫/トランクルーム) など

建設業

・土木工事業

・建築工事業

・大工工事業

・左官工事業

・とび・土工工事業

・石工事業

・屋根工事業

・電気工事業

・管工事業

・タイル・れんが・ブロック工事業

・鋼構造物工事業

・鉄筋工事業

・舗装工事業

・しゅんせつ工事業

・板金工事業

・ガラス工事業

・塗装工事業

・防水工事業

・内装仕上工事業

・機械器具設置工事業

・熱絶縁工事業

・電気通信工事業

・造園工事業

・さく井工事業

・建具工事業

・水道施設工事業

・消防施設工事業

・清掃施設工事業

・解体工事業 など

(「土木工事の請負」「施工/建築工事の請負、施工」などと包括も可能ですが、建設業許可を取得する際に詳細な記載を求められる可能性があります。)

コンサルタント業

・○○に関するコンサルティング業務(経営/不動産/建設/投資/人材育成etc.)

・○○に関する企画・コンサルティング業務(出店/セミナーetc.)

・人材育成、能力開発のための教育事業

・○○の新規開業・出店に関する企画、立案、市場調査、情報提供サービス

・○○の経営についての技術援助及び経営指導

・○○に関する業務の受託

・M&A(企業の提携・合併・買収)の仲介及びコンサルティング業務 など

金融・保険業

・金融業

・ファクタリング業

・金銭の貸付ならびに債務の保証

・クレジットカード事業

・有価証券の保有、利用、運用及び投資

・投資運用業

・各種金融商品の企画、開発、販売

・金融商品仲介業

・第一種金融商品取引業

・第二種金融商品取式業

・○○保険の代理業(生命/損害etc.) など

人材派遣業

・労働者派遣事業

・一般労働者派遣事業

・特定労働者派遣事業

・有料職業紹介事業 など

福祉業

・介護保険法に基づく居宅サービス事業

・介護保険法に基づく介護予防サービス事業

・介護保険法に基づく施設サービス事業

・介護保険法に基づく居宅介護支援事業 など

Web関連事業

・インターネットによる通信販売業務

・インターネットを利用した各種情報収集、情報処理、情報提供及び市場調査業務

・ホームページ運営

・インターネットを通じた広告宣伝業務

・インターネットを利用したコンテンツの企画開発

・インターネット上のWebサイト構築事業 など

システム開発業

・コンピュータシステムの企画、開発、プログラミング、製造及び販売

・アプリケーションソフトウェアの企画、制作及び販売業務

・アプリケーションソフトウェアの開発、販売及び保守業務 など

通信業

・電気通信業

・情報通信業

・有線放送電話業

・第二種通信業

・通信業務の受託および仲介 など

マスコミ・出版・広告事業

・テレビ番組(ラジオ番組)の企画、制作、運営及びこれらの請負

・印刷、出版および紙製品の加工及び販売

・映画及び映像ソフトの企画、制作、取得、管理及び販売

・広告、宣伝に関する企画、制作及び広告代理店業

・書籍及び電子書籍出版物の編集及び販売 など

農業

・農業事業の経営

・農作業の受託

・○○の生産及び販売業務

・○○の生産、加工及び販売業務

・農作物の貯蔵及び運搬

・○○の経営(植物園/牧場etc.)

・○○の養殖業 など

林業

・林業及びその請負

・林業地域の活性化事業

・木材活用に関する事業

・山林管理業務の受託及び請負 など

水産業

・水産業

・水産業の代行、請負及び受託

・漁業

・水産養殖業 など

鉱業

・鉱業資源の開発

・鉱業資源の販売

・採石業

・地質、鉱床、土質、水質等の調査

・地質、鉱床、土質、水質等の測量 など

その他サービス業

・○○の経営(学習塾/美容室/ネイルサロン/カラオケスタジオ/パチンコ遊技場etc.)

・警備業法に基づく警備業

・自動車の賃貸業

・結婚相談(冠婚葬祭)に関する、情報の提供、仲介及び斡旋

・旅行業法に基づく旅行業者代理及びサービス手配業 など

有名企業の事業目的を紹介

ここでは、有名企業の定款に記載されている事業目的を紹介しています。

大手企業になると、概ね20種類前後の事業目的が記載されている旨が分かります。

「どのくらい手広く記載されているか」「どのくらい具体的に記載されているか」などの参考にしてください。

トヨタ自動車株式会社

(1)自動車、産業車両、船舶、航空機、その他の輸送用機器および宇宙機器ならびにその部分品の製造・販売・賃貸・修理

(2)産業機械器具その他の一般機械器具およびその部分品の製造・販売・賃貸・修理

(3)電気機械器具およびその部分品の製造・販売・賃貸・修理

(4)計測機械器具および医療機械器具ならびにその部分品の製造・販売・賃貸・修理

(5)セラミックス、合成樹脂製品およびその材料の製造・販売

(6)建築用部材および住宅関連機器の製造・販売・修理

(7)建設工事・土木工事・土地開発・都市開発・地域開発に関する企画・設計・監理・施工・請負

(8)不動産の売買・賃貸借・仲介・管理

(9)情報処理・情報通信・情報提供に関するサービスおよびソフトウェアの開発・販売・賃貸

(10)インターネット等のネットワークを利用した商品売買システムの設計、開発およびそのシステムを搭載したコンピューターの販売、賃貸、修理ならびにそのシステムを利用した通信販売業

(11)陸上運送業、海上運送業、航空運送業、荷役業、倉庫業および旅行業

(12)印刷業、出版業、広告宣伝業、総合リース業、警備業および労働者派遣業

(13)クレジットカード業、証券業、投資顧問業、投資信託委託業その他の金融業

(14)駐車場・ショールーム・教育・医療・スポーツ・マリーナ・飛行場・飲食・宿泊・売店等の施設の運営・管理

(15)損害保険代理業および生命保険募集業

(16)バイオテクノロジーによる農産物・樹木の生産・加工・販売

(17)前各号に関連する用品および礦油の販売

(18)前各号に関するエンジニアリング・コンサルティング・発明研究およびその利用

(19)前各号に付帯関連するいっさいの業務

引用:トヨタ企業サイト|トヨタ自動車75年史|経営|事業目的

KDDI株式会社

(1)電気通信事業法に定める電気通信事業

(2) 電気通信に関する機器の研究、開発、製造、運用、保守、販売及び賃貸

(3) 電気通信に関するソフトウエアの研究、開発、製作、運用、保守、販売及び賃貸

(4) 電気通信に関する市場調査及びシステムの開発

(5) 電気通信設備及びこれに附帯する設備の研究、開発、製作、設置(電気通信設備の高速道路への

設置を含む)、運用、メンテナンス、販売、賃貸及びこれらの請負

(6) 海底ケーブル及びこれに附帯する設備の研究、開発、設計、敷設、建築、設置、運用、保守、販

売、賃貸及びこれらの請負

(7) 電気通信工事、土木工事、建築工事の設計、施工、監理及びこれらの請負

(8) 海洋の測量、調査及びこれらの請負

(9) 情報処理サービス業及び情報提供サービス業

(10) 前各号に関連するコンサルティング及びシステム・エンジニアリング

(11) 通信回線を利用した事務連絡代行、受注等取次・代行業務、通訳、会議サービス及び文書翻訳

事業

(12) 国内外の電気通信事業等に関する情報収集、調査研究

(13) 不動産の利用及び駐車場業

(14) 金融業

(15) 各種料金の請求収納代理業

(16) 損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務

(17) 旅行業、国際・国内航空貨物取扱代理店業

(18) 労働者派遣業

(19) 倉庫業及び通関業

(20) 出版業

(21) 飲食店、薬局、医薬品・日用雑貨品販売店、宿泊施設、スポーツ施設、会議室、宴集会場等の経

営

(22) 事務用機器、事務用消耗品、図書、雑誌、自動車、家庭用電気製品、食品等の輸出入、販売、リ

ース、レンタル及び割賦販売

(23) 電気通信、語学、コンピューター技術、資格検定試験対策教育等に関する教育、訓練の企画、

立案及び実施

(24) 工業所有権、技術ノウハウ、ソフトウエア、著作権等の無体財産権の権利化企画、取得、管理、

仲介及び販売、並びにこれら無体財産権の関連技術情報の調査、分析及び販売

(25) 広告業

(26) 貨物利用運送事業法に基づく第1種貨物利用運送事業

(27) 放送法に基づく放送事業

(28) 放送番組の企画、制作及び販売

(29) 銀行代理業

(30) 古物の収集、加工、再生、保守、販売及び賃貸

(31) 発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する業務

(32) 医療機器等の販売及びヘルスケア関連事業の企画・運営・商材販売

(33) 酒類の販売

2

(34) 金融商品仲介業

(35) 前各号に附帯又は関連する一切の事業その他前各号の目的を達成するために必要な事業を営む

ことができる

引用:KDDI株式会社 定款

キリンホールディングス株式会社

(1)ビールその他の酒類の製造販売

(2)清涼飲料その他の飲料の製造販売

(3)食料品の製造販売

(4)化学製品の製造販売

(5)医薬品及び医療用機械器具の製造販売及び輸出入

(6)健康に関連する商品の製造販売及びサービスの提供

(7)肥料及び飼料の製造販売

(8)不動産の売買、貸借及び管理運営

(9)倉庫業

(10)スポーツ施設の経営

(11)飲食店及び宿泊施設の経営

(12)酒類、各種飲料等の製造用設備・その関連機器の設計、製作、設置工 事、運営管理、それらの技術指導及び販売

(13)種苗及び花き、蔬菜、果実等農産物の生産販売

(14)金融業

(15)貨物自動車運送業

(16)前各号に附帯又は関連する事業

株式会社サイゼリヤ

(1)飲食店の経営

(2)食料品の製造及び販売

(3)化学調味料、清涼飲料水等飲料の製造

(4)食料品、調味料、清涼飲料水等飲料、酒類の輸入及び販売

(5)たばこの販売

(6)飲食店業に対する技術援助及び経営指導

(7)店舗設備及び飲食店用什器備品の賃貸、売買、輸入

(8)ドライブインの経営

(9)建築物の清掃業ならびに店舗設備及び工場設備の保守管理、修理

(10)不動産の売買、仲介、賃貸、管理

(11)一般貨物自動車運送業

(12)宿泊施設、スポーツ施設遊戯場の企画、運営、管理、経営

(13)林業ならびに蔬菜類の生産、加工、販売

(14)漁業ならびに水産物の輸出入及び加工、販売

(15)上記に付帯関連する一切の事業

引用:株式会社サイゼリヤ 定款

任天堂株式会社

(1)トランプ類の製造販売

(2)娯楽用具、運動具、音響機器および乗物の製造販売

(3)事務用機器および事務用品の製造販売

(4)教材、育児用品、家庭用品および電気用品の製造販売

(5)印刷、出版および紙製品の加工および販売

(6)合成樹脂、金属および木製品の加工および販売

(7)ゲーム・映像・音楽等のコンテンツの制作および製造販売

(8)前号のコンテンツに係る電子応用機器および装置の開発および製造販売

(9)コンピュータネットワーク等を利用した情報処理および情報提供サービス 事業

(10)電気通信事業ならびに通信関連技術の開発および販売

(11)放送事業ならびに放送関連技術の開発および販売

(12)不動産の売買、賃貸借、管理および仲介

(13)金融業および有価証券の売買

(14)損害保険代理業および生命保険募集業

(15)レストラン、食堂、喫茶店、売店および娯楽場の経営および投資

(16)スポーツ、映画およびその他の文化事業の企画および興業

(17)キャラクター商品の企画および製造販売

(18)著作物の利用権、複製権の許諾

(19)商標の使用権の許諾

(20)前各号に付帯関連する一切の事業

引用:任天堂株式会社 定款

株式会社帝国ホテル

(1)内外賓客の宿泊、貸席及び宴会

(2)食堂の経営及び食品、酒類、その他ホテル関連物品の販売業

(3)煙草小売販売業

(4)食品、飲料及びホテル用機械器具の輸入業務

(5)一般乗用旅客自動車運送事業及び路外駐車場業務

(6)不動産の売買及び賃貸

(7)ホテル及び宿泊・料飲施設等の経営、運営、業務の受託及び技術指導

(8)スポーツ施設及びライブハウス、ナイトクラブの経営

(9)旅行業法に基づく旅行業

(10)前各号に附帯する業務

引用:株式会社帝国ホテル 定款

TAC株式会社

(1)国家試験その他資格試験等の教育

(2)税務・会計・情報処理・不動産・経営管理・販売・人事・法律全般に関する情報の提供・

研修、認定試験の企画・実施およびコンサルティングならびにこれらに関する出版物およびテープの企画・製作・販売

(3)コンピューターのソフトウェアの開発

(4)会員向け通信販売

(5)有料職業紹介事業

(6)労働者派遣事業

(7)損害保険代理業

(8)生命保険の募集に関する業務

(9)前各号に附帯する一切の業務

引用:TAC株式会社 定款

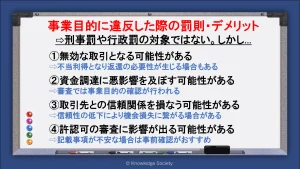

定款の事業目的に違反した際の罰則・デメリットとは

定款の事業目的に違反しても刑事罰や行政罰の対象にはなりません。

しかし、民事的な責任や機会損失に繋がる可能性は十分にあるため、必ず定款の事業目的の範囲内でビジネスを展開させましょう。

以下では、定款の事業目的に違反した際のデメリットや注意点を4点解説します。

無効な取引となる可能性がある

定款の事業目的に違反した活動は、民法第34条が根拠条文となり、無効な取引となる可能性があります。

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

(民法第第三十四条(法人の能力))

つまり、定款で定められた事業目的から外れた行為は無効となる可能性が生じます。

無効な取引で利益を出した場合、その利益は不当利得となり、取引先等の関係者からの請求があった際は返還の必要性が生じるため注意が必要です。

また、定款に定められていない行為によって株主や債権者に不利益を出した際も、民事上の責任を負う必要があります。

資金調達に悪影響を及ぼす可能性がある

銀行等からの融資を受ける際は、必ず審査を受ける必要があります。

審査では、事業目的が記載されている履歴事項全部証明書をチェックされるケースが多いです。

その際に、資金調達の目的となる事業内容の記載がない場合、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

反対に、関係のない事業目的を記載しすぎている場合も、本来の用途とは別の目的で使用されるのではないかという不信感が生じる可能性があるため注意しましょう。

また、出資によって資金調達を受ける際も、事業目的に違和感を持たれると、不信感の原因となるため注意が必要です。

取引先との信頼関係を損なう可能性がある

定款の事業目的に違反した場合、取引先への信頼関係に影響する場合もあります。

中には、新しい取引先と契約を締結する前に、登記簿謄本の確認を行う企業もあります。

その際に、取引内容に係る事業目的が記載されていなければ、不信感に繋がる原因となるでしょう。

場合によっては機会損失にも繋がるため注意が必要です。

許認可の審査に影響が出る可能性がある

事業を行ううえで国や都道府県などからの許認可の取得が必要な事業があります。

一例を挙げると「古物商」や「人材派遣業」「不動産業」などです。

これらの審査の際は、定款の提出が必要となる場合も多いです。

提出した定款の事業目的と許認可の内容が一致しなければ、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

「古物商の許可申請をしているのに、定款の事業目的に古物商に係る記載がない」などでは審査する側も不審に感じるでしょう。

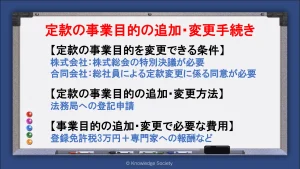

定款の事業目的の追加・変更手続き

定款の事業目的は、法務局への登記申請によって追加・変更ができます。

ただし、法人の形態ごとに事業目的を追加・変更できる条件があり、登記申請にも一定の公的費用を要する点に留意してください。

以下では、事業目的の追加・変更ができる条件や、手続き、費用などを解説します。

定款の事業目的を変更できる条件

定款の内容を変更できる条件は法人の形態によって異なります。

以下では大きく株式会社と合同会社に分けて解説します。

株式会社の場合

株式会社が定款の事業目的を変更する場合は、株式総会の特別決議を経る必要があります。

具体的には、株式総会で以下の条件を満たす必要があります。

・株主の議決権の過半数を有する株主が出席すること(定款で3分の1以上と定めることも可能)

・出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得ること(定款で3分の2以上と定めることも可能)

これらの条件を満たした後に法務局での定款変更の登記申請を行います。

合同会社の場合

合同会社が定款の内容を変更する場合は、総社員による定款変更に係る同意が必要です。

なお、定款に別段の定め(代表社員の同意等)がある場合は、それに準ずる形となります。

上記の条件を満たしたら、法務局での定款変更の登記申請を行えます。

定款の事業目的の追加・変更方法

上述した各法人形態の定款変更の条件を満たしたら、法務局への登記申請を行います。

申請方法は、書面申請もしくはオンライン申請です。

書面申請を行う際は、登記申請書と株主総会議事録もしくは総社員の同意書を、管轄の法務局の窓口に持参、もしくは郵送します。

また、定款により定款変更の条件を別途定めている場合は定款の、手続きを司法書士に依頼している場合は委任状の提出も必要となります。

一方でオンライン申請を行う際は、法務局が提供している申請用総合ソフトを用いて申請を行えます。

参考:商業・法人登記の申請書様式

参考:申請用総合ソフト

事業目的の追加・変更で必要な費用

事業目的の追加・変更では、3万円の登録免許税が必要となります。

登記申請書に3万円分の収入印紙を貼る方法で支払いを行います。

また、登記申請を司法書士に依頼する場合は、2~3万円程度の報酬の支払いが必要です。

加えて、法務局へ足を運ぶための交通費や、申請書を提出する際の郵送費も発生します。

定款の変更手続きの注意点

以下では、定款の変更手続きにおける注意点を解説します。

原始定款は直接変更しない

定款を変更する際は、原始定款を直接変えてはいけません。

定款を新たに作成して変更登記を行う必要があります。

そして変更後は、原始定款と新しい定款の両方を保管します。

どの定款が最新のものかを把握できるように保管しましょう。

変更手続きは2週間以内に行う

法務局での変更登記は、定款の変更から2週間以内に登記申請を行う必要があります。

2週間を過ぎた場合でも受理自体は受理されますが、代表者に対して100万円以下の過料が課される可能性があるため注意しましょう。

定款の事業目的の作成で悩んだら

定款は何度も作成するものではないため、書き方や手続きで悩んでしまう方も多いです。

ここでは、定款の事業目的の作成で悩んだ際の対処法を解説します。

同業者の事業目的を参考にする

定款の事業目的に何を書くべきか分からない場合は、同業者の事業目的を参考にしましょう。

以下のような事業目的の検索サイトやデータベースを用いれば、様々なパターンの事業目的を確認できます。

自身の事業内容に合わせて、文章の差し替えや一部利用などを検討しましょう。

参考:定款目的.net

参考:事業目的検索 会社設立専門・会社格安センター

参考:定款の事業目的データベース

専門家に依頼する

定款を作成する際は、行政書士や司法書士のサポートを受けることもおすすめです。

行政書士に依頼できる範囲は、定款の作成と定款認証です。

その後は、行政書士が提携している司法書士が登記を行うか、自分で登記を行うかの2択となります。

一方で司法書士に依頼する場合は、ワンストップで定款の登記まで依頼できます。

そのため、何の作業を自分で行うかを決めたうえで、依頼先を決定しましょう。

ただし、行政書士や司法書士などの専門家に依頼を行う場合は2~3万円程度の報酬を支払う必要があります。

まとめ

今回は、定款の事業目的のルールや書き方のポイント、違反した際のデメリット、記載例などを解説しました。

定款を自分で作成する際に躓きやすいポイントの1つが「事業目的」です。

事業目的を不備なく記載できないと、法人登記の際に定款が受理されない可能性があります。

また、内容を書きすぎる、もしくは不足している状態だと民事的な責任や信頼感の低下に繋がる可能性が生じるため注意が必要です。

定款の事業目的は追加・変更ができますが、手間も費用も生じるため、書き方のポイントを適切に押さえて不備のない定款を作成しましょう。

この記事の執筆者

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。

起業のノウハウ

バーチャルオフィス

九段下駅徒歩30秒!?超好立地シェアオフィス「ナレッジソサエティ」

東京のバーチャルオフィス徹底比較(1)ナレッジソサエティ

【満員御礼】公益財団法人まちみらい千代田主催 公的支援機関の制度・助成金・融資活用講座