社労士(社会保険労務士)は社会保険や人事・労働管理、労働問題等の専門家で、人気・需要が共に高い職業です。

労働・社会保険に関する書類の作成・提出や、労働社会保険諸法令に係る帳簿書類の作成といった独占業務に加えて、人事労務管理周りのコンサルティングでも活躍できる社労士は、独立開業にも適しており、数多くの方が個人事業や社労士法人を立ち上げています。

一方で、社労士として仕事を行う場合は「勤務社労士」として働く選択肢もあります。

社労士として独立開業を行うべきかを適切に判断するには、働き方の特徴や年収などの理解が重要です。

そこで本記事では、開業社労士のメリット・デメリットや勤務社労士との違い、独立までの流れなどを解説しています。

開業社労士として失敗しないためのポイントや、万が一失敗した後の選択肢についても触れているため、ぜひご覧ください。

目次

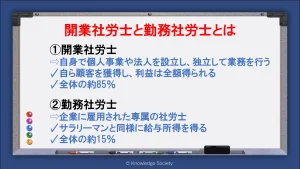

社労士は「開業社労士」と「勤務社労士」に分けられる

一言で社労士といっても、働き方によって大きく以下の2種類に分けられます。

・開業社労士

・勤務社労士

「開業社労士」とは、自身で個人事業や社労士法人を開業し、独立して業務を行う社労士です。

自ら顧客を獲得する必要があり、事業運営で発生した利益は全額自身で得られます。

一方で「勤務社労士」とは、企業に雇用された専属の社労士を指し、通常のサラリーマンと同様に給与所得を得る形態を指します。

収入は定められた給与額によって決まり、基本的に業績によって大きく左右されません。

開業社労士と勤務社労士の割合

社労士として働くには、開業社労士か勤務社労士のいずれかを選択することとなりますが、人口を比較すると開業社労士が多数を占めます。

日本学術振興会科学研究費助成事業「専門士業の『専門性』形成のモデル構築:社会保険労務士を手がかりとして」によれば、社労士として働く方のうち、開業社労士の割合は約85%となっています(副業ありを含む)。

一方で、企業官公庁勤務社労士と社労士事務所・社労士法人勤務社労士は約15%と少数派です。

この結果からも、社労士として働く場合は開業の選択肢がメジャーであると分かります。

ただし、当調査は社労士会の会員名簿に登録されている社労士が対象となっています。

そのため「社労士試験に合格はしているが社労士会への登録はせず、企業勤めをしている」といった方は含まれていない点に留意してください。

参考:専門士業の「専門性」形成のモデル構築:社会保険労務士を手がかりとして

社労士の年収とは│独立開業前後の値を比較

日本学術振興会科学研究費助成事業「専門士業の『専門性』形成のモデル構築:社会保険労務士を手がかりとして」によれば、開業社労士と勤務社労士の年収分布は以下のようになっています。

| 収入額 | 開業社労士 | 勤務社労士 |

| ~299万円 | 26.3% | 8.9% |

| 300万円~399万円 | 15.3% | 6.7% |

| 400万円~499万円 | 12.2%(中央値) | 14.4% |

| 500万円~599万円 | 10.2% | 16.7% |

| 600万円~699万円 | 8.2% | 8.9%(中央値) |

| 700万円~799万円 | 6.8% | 15.6% |

| 800万円~899万円 | 3.8% | 8.9% |

| 900万円~999万円 | 3.5% | 8.9% |

| 1,000万円~2,999万円 | 12.6% | 11.1% |

| 3,000万円~ | 0.9% | 0% |

開業社労士の年収の中央値は400万円~500万円です。

しかし、年収300万円未満や1,000万円以上の割合が多く、中には3,000万円以上を得ている方もいるなど、ばらつきの大きい結果となっています。

個々の事業の成果によって、年収が大きく変動すると判断できるでしょう。

また、年収300万円未満の方の中には、副業で開業している社労士も存在すると予想ができます。

一方で、勤務社労士の年収の中央値は600万円~700万円です。

また、年収400万円未満の方も比較的少なく、単純に考えると勤務社労士の方が安定して高額な給与を得られるといえるでしょう。

しかし、年収3,000万円以上の方が存在せず、年収1,000万円~2,999万円の割合も開業社労士より低いです。

そのため「平均を大きく上回る年収を得たい」といった場合は、開業社労士が向いている可能性が高いといえます。

参考:専門士業の「専門性」形成のモデル構築:社会保険労務士を手がかりとして

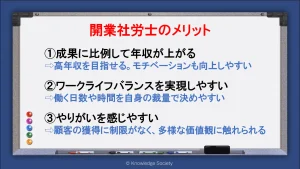

開業社労士のメリット3選

開業社労士と勤務社労士では、働き方や特性が大きく異なります。

独立開業を検討する際は、それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで決断を行うことが重要です。

ここでは、勤務社労士と比較した際の開業社労士のメリットを解説します。

成果に比例して年収が上がる

成果に比例して年収が上がる点が、開業社労士の魅力の一つです。

開業社労士の年収は大まかに「売上-費用」で決まるため、業績が上がるほど得られる年収が向上します。

実際に1,000万円以上を稼ぐ方が一定数存在し、中には年収3,000万円以上を達成している方も存在するのです。

年収が業績に比例するため、事業のモチベーションの向上にも繋がるでしょう。

一方で勤務社労士は、あくまでもサラリーマンとして給与所得を得る立場となります。

そのため、自身がどれだけ成果を出しても、それに伴って急激に収入が増えるケースは少ないでしょう。

自分の実力を発揮して、成果を収入に反映させたい方は開業社労士がおすすめといえます。

ワークライフバランスを実現しやすい

開業社労士は自分の裁量で仕事を進められます。

当然、働く時間や日数も自身のペースに合わせやすいです。

例えば、子育てや介護といった外せない予定がある場合、プライベートを優先させることもできます。

他にも、仕事の進捗を調節して、まとまった休みを取ることも可能です。

一方で勤務社労士の場合は、開業社労士ほど仕事に融通を効かせられません。

現在はフレックス制や週休3日制の導入など、ワークライフバランスの実現を推進している企業も増加しています。

しかし、他の社員や仕事のスケジュールなどの兼ね合いを考えると、開業社労士ほど自由度が高いとはいえないでしょう。

そのため、ワークライフバランスを達成しながら社労士として活躍したい方も、開業社労士が向いている可能性があります。

やりがいを感じやすい

開業社労士は獲得する顧客に制限はなく、数多くのクライアントを並行して担当するケースが多々あります。

顧客の獲得に制限がないため、それだけ多くの方とコミュニケーションを取ることができます。

その中で様々な価値観に触れられ、自己成長に繋げることができるでしょう。

また、クライアントから直接的に感謝されるシーンが多い点も魅力です。

成果と年収が比例する部分も含め、やりがいを持って高いモチベーションで仕事を進められるでしょう。

もちろん、勤務社労士のやりがいがないわけではありません。

しかし、勤務社労士は第三者から報酬を得て仕事を行うわけではなく、勤めている企業の専属の社労士として業務に従事します。

そのため、開業社労士と比較して業務の中で変化を感じにくい環境とはいえるでしょう。

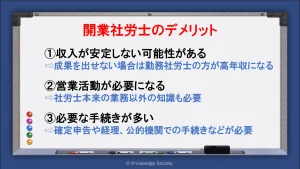

開業社労士のデメリット3選

開業社労士は、勤務社労士にはないメリットがある一方で、デメリットも存在します。

デメリットを知らずに独立開業をしてしまうと、後悔や失敗の原因となるため注意が必要です。

ここでは、勤務社労士と比較した開業社労士のデメリットを3点解説します。

収入が安定しない可能性がある

開業社労士のメリットには「成果に比例して収入が増える」がありますが、言い換えると「業績が悪いと収入が上がらない」となります。

上述したように、開業社労士の年収は300万円未満から3,000万円以上と非常に幅広いです。

中央値は勤務社労士よりも低いため、成果を出せない場合は勤務社労士の方が経済的に余裕を持って生活できる可能性が高いです。

また事業主として働くと、常に同じ売上高を達成できるとは限らないため、月によって収入が増減するケースも多々あります。

一方で、勤務社労士の場合は会社員としての扱いになるため、業績に関わらず安定した収入を得ることができます。

そのため、安定性が最重要と考える場合は、開業社労士よりも勤務社労士の方が向いている可能性が高いです。

営業活動が必要になる

勤務社労士の場合は特定の企業の専属社労士となるため、会社内で仕事が与えられます。

そのため、一から仕事を見つける必要はありません。

一方で開業社労士の場合は、自身で営業活動を行い、顧客を見つける必要があります。

社労士の本来の業務だけでなく、営業やマーケティングに係る知識も必要となるのです。

顧客の有無は業績へ直結するため、営業活動に不安がある場合は重点的に対策すべき点といえます。

必要な手続きが多い

個人事業主や社労士法人として独立開業すると、会社員にはない様々な手続きが必要となります。

一例を挙げると確定申告です。

勤務社労士の場合、会社が源泉徴収を行い年末調整の形で税金の精算を行うため、特別な事情がない限りは確定申告を行う必要がありません。

しかし開業社労士の場合、自身で帳簿を付け決算書を作成し、確定申告書を提出する必要があります。

他にも、開業や社会保険に係る手続きで各種公的機関へ足を運ぶ必要があるなど、自身で行う必要がある手続きが非常に多いです。

各種手続きが難しいと感じる場合は、税理士や公認会計士などの専門家に依頼することも一つの選択肢となるでしょう。

未経験でも社労士として独立開業はできる?

詳しくは後述しますが、通常社労士として働くには2年以上の実務経験が必要となります。

しかし実務経験については、事務指定講習の履修によっても要件を満たせるため、未経験でも社労士として独立開業ができます。

ただし未経験で独立開業できるのは、あくまでも制度上の話です。

「未経験で独立開業して成功できるか」を考えると、難しい可能性が高いです。

理由として、ノウハウや人脈が不足しやすい点が挙げられます。

勤務社労士を経験すると、収入を得ながら社労士としてのノウハウや人脈を獲得できます。

独立開業時も社労士の業務について深く理解している状態で事業運営を始められるのです。

当然未経験の開業社労士と比較して、成功できる確率は向上するでしょう。

実際に、勤務社労士を経て開業社労士となっている方は多いため、経験不足が不安な方は勤務社労士と働きながら、独立準備を進めることも視野に入れましょう。

社労士で独立開業するための流れ

社労士で独立開業を行うには、大きく以下の流れを経る必要があります。

1.社労士資格の取得

2.事務指定講習の受講(2年の実務経験がない場合)

3.社労士名簿への開業登録

4.開業準備

5.開業手続き

また、事業を有利に進めるために開業後に行うべき手続きも存在します。

以下ではそれぞれを詳しく解説します。

社労士資格の取得

当然ですが、社労士として独立開業するには社労士資格が必要となります。

社労士試験は年1回、例年8月に実施されており、学歴要件・実務経験・試験合格要件のいずれかを満たす方が受験できます。

合格率が約6%前後と難易度が高く、学習時間も800時間~1,000時間程度必要です。

そのため、独学だけでなく各種予備校の利用なども視野に入れて効率的に学習を進めましょう。

事務指定講習の受講

社労士試験に合格しただけでは社労士名簿への登録を行うことができません。

以下のいずれかの要件を満たすことで、社労士名簿への登録が可能となります。

・2年以上の実務経験

・事務指定講習の受講

既に2年以上の実務経験がある方は問題ありませんが、そうでない方は2年間の実務を経験するか、事務指定講習の受講が必要です。

事務指定講習とは、約4ヵ月に渡る長期の講習で、通信指導と面接指導が実施されます。

事務指定講習の受講によって2年以上の実務経験と同等に扱われ、社労士名簿への登録が可能となる仕組みです。

事務指定講習では77,000円の費用が発生する点に留意してください。

社労士名簿への登録

社労士として開業するには、社労士名簿へ登録が必要です。

一言で社労士名簿への登録といっても、以下の3種類が存在します。

・開業登録

・勤務登録

・その他登録

社労士として独立開業を行うには、この中の「開業登録」が必要です。

登録の手続き先は、開業事務所を管轄する社会保険労務士会となります。

手続き後は全国社会保険労務士連合会に進達され、審査が通れば2週間程度で証票が発行される流れです。

ただし登録の流れについては、都道府県社会保険労務士会ごとに異なる可能性があるため、不明点は管轄の団体に確認しましょう。

また、社労士名簿への登録には、登録免許税と登録手数料、入会する社労士会への入会金および年会費の支払いが必要となります。

入会金や年会費は登録する都道府県県によって異なる部分がありますが、概ね20万円~30万円程度が必要となるケースが多いです。

開業準備

社労士名簿への登録が完了したら、開業に向けて入念に準備を行いましょう。

一例を挙げると以下のような準備が必要となります。

・オフィスの検討および契約

・事業計画書の作成

・業務フローの策定

・名刺やホームページの作成 など

オフィスについては、自宅での開業を選択する方も多いです。

事務所を借りる場合は、地域性の分析や競合他社のリサーチなどを行い、自身の事業計画にマッチする物件を選ぶことが大切です。

起業時に必要となる準備については、以下の記事で詳細に解説しています。

事業で成功できるか否かは、起業準備によっても大きく左右されるためぜひご覧ください。

開業手続き

事業計画で決定した開業日が近付いてきたら、公的機関での開業手続きを行います。

独立開業の起業形態の選択肢は、大きく「個人事業の開業」と「法人設立」に分けられますが、多くの場合では個人事業の開業が選択されます。

法人設立は、個人事業が軌道に乗ったタイミングで行われるケースが多いです。

以下では、個人事業の開業で必要な公的手続きを解説します。

開業届の提出

個人事業主として開業する際は、管轄の税務署に対して開業届の提出が必要となります。

提出期限は開業日から1ヶ月以内です。

この際に、開業届の屋号欄の記載を行うと屋号の登録ができます。

屋号の登録を行うと、屋号付き口座の開設などが可能となるため、屋号を用いる際は記載を行い、必ず控えを受取りましょう。

屋号付き口座については詳しく後述しています。

また管轄の税務署とは、原則として住民票に登録されている住所を管轄する税務署です。

事業所を設ける場合、事業所の住所を管轄している税務署と勘違いされやすいため注意しましょう。

なお、事業所を納税地としたい場合は、納税地の変更に関する届出書の提出が必要となります。

開業届については、以下の記事で詳細に解説しています。

加えて、青色申告承認申請書の提出もおすすめです。

青色申告を行うと最大65万円の所得控除を含む様々な特典を受けられるため、税負担を最小限に抑えられます。

青色申告のメリットやデメリットなどは以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

国民年金・国民健康保険への加入

会社に雇用されている場合は厚生年金への加入となっており、健康保険も会社の制度を利用できるケースがほとんどです。

しかし個人事業主になると、原則として国民年金と国民健康保険に切り替わります。

これらの加入手続きは自ら行う必要があるため、管轄の市区町村役場で手続きを行いましょう。

ただし、既に国民年金および国民健康保険の加入者である場合は手続きが不要です。

また、健康保険については、以前の健康保険の任意継続を行う選択肢もあるため、自身に合った制度を選択しましょう。

従業員を雇う場合の手続き

個人事業主が従業員を雇う場合は、以下のような手続きが必要となる場合もあります。

・労働保険の加入手続き

・健康保険、介護保険および厚生年金保険の加入手続き

・源泉徴収に関する税務署への手続き

ただし、健康保険、介護保険および厚生年金保険の加入手続きについては、常時5人以上を雇用する場合に限ります。

開業後におすすめの手続き

税務署に開業届を提出した段階で、個人事業の開業手続きが完了します。

しかし、開業後におすすめの手続きがいくつか存在します。

これらの手続きは義務ではありませんが、事業が有利に進む要因となるため、積極的に取り入れてください。

屋号付き口座の開設

屋号付き口座とはその名の通り、自身の事業の屋号が名義に入った銀行口座です。

屋号付き口座の開設によって、確定申告の手続きが容易となり、クライアントの事業への信頼感も増します。

開設の手続きには開業届の控えなどが必要となり多少の手間はかかりますが、それ以上に多くのメリットがあるため、屋号を用いて事業を行う際は開設を検討しましょう。

屋号付き口座の特徴や手続きなどは、以下の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてください。

屋号印の作成

屋号付き口座の他にも、屋号が入った印鑑(屋号印)の作成もおすすめです。

屋号印も必須ではありませんが、事業への信頼感の向上に加えて、事業に箔を付けることもできます。

もちろん、自身の個人印であっても事業運営は可能ですが、このような細かい点で仕事に繋がるか否かが分かれる場合もあるため、ぜひ活用してください。

社労士の独立開業で必要な資金

社労士の独立開業で必要な資金は、一般的に100万円前後といわれています。

具体的に発生する費用の例は以下の通りです。

・社労士名簿への登録料

・備品の購入費(パソコン・デスクなど)

・広告費

・当面の生活費 など

ただし、起業形態を法人とする場合は定款認証費用などが必要となり、事務所を契約する場合は3~12ヵ月分程度の保証金も発生します。

その場合は100万円以上の費用が必要になる可能性が高いです。

また、開業時の初期費用については、極力抑えることを意識しましょう。

初期費用を抑えられれば、万が一失敗した際のリスクも最小に抑えられます。

特に事業所の内装など、業績に直接影響しにくい部分はできるだけ節約することがおすすめです。

社労士の独立開業で失敗しないためのポイント

起業のハードルが下がった昨今においては、社労士の需要も高いです。

しかし、全ての社労士が成功できるわけではありません。

開業社労士の7~8割は3年以内に廃業するともいわれています。

そのため、独立開業で失敗しないためのポイントを押さえた事業運営を心掛けましょう。

ここでは4つのポイントを解説します。

集客方法を確立する

開業社労士の成功のカギは集客です。

ノウハウやスキルを有する社労士であっても、集客ができなければ売上を出すことはできません。

社労士の集客方法は様々であるため、自分に合った手段を選択しましょう。

【社労士の集客方法の例】

・他者からの紹介

・社労士マッチングサイトの活用

・自社サイトの開設

・SNSの活用

・セミナーの開催 など

また、一つの方法に特化するのではなく、いくつかの手段で手広く集客を行うことがおすすめです。

十分な初期資金を準備する

上述した通り、開業時の初期費用を抑えられればリスクを抑えて起業が可能となります。

しかし、本当に必要な資金は削らずに、余裕を持って初期資金を準備しましょう。

特に削りやすいと感じやすい項目は「当面の生活費」ですが、当面の生活費ほど余裕を持たせるべき項目はありません。

当面の生活費が十分に確保されていれば、赤字が続いても事業の存続が可能となります。

社労士で開業してもすぐに黒字化するとは限りません。

将来的に黒字化の見込みがあっても手元の資金が尽きれば、廃業するしかない事態に陥る可能性もあるでしょう。

利益が出るまでの期間は、顧客の有無などによって一概にいえませんが、最低でも3ヵ月程度、理想では6~12ヵ月程度の生活費を準備すべきといえるでしょう。

自分の得意分野を明確にする

社労士で開業する際は、自分の得意分野を明確にしましょう。

一見、依頼を受ける範囲が狭まってしまうと感じる方もいますが、得意分野を明確にすれば、他者との大きな差別化となります。

「○○分野であればあの社労士」というイメージが定着すれば、その分野の依頼を検討する顧客から選んでもらいやすくなります。

一方で、得意分野を定めずに幅広く依頼を受けようとすると、特定の専門分野を持つ競合他社に顧客が流れる可能性があるため注意が必要です。

また、一度顧客を獲得でき信頼を勝ち取れれば、他の分野の依頼も幅広く受けられる可能性があるでしょう。

ダブルライセンスを目指すことも有力

他の社労士との差別化を実現するには、ダブルライセンスも有効です。

社労士と関連する分野の資格を有していれば、差別化や信頼感の獲得、業務拡大のきっかけとなります。

【社労士と相性の良い資格の例】

行政書士

中小企業診断士

税理士

FP技能士 など

資格の取得を検討する際は、社労士と組み合わせてどのような相乗効果を得られるかを念頭に置くことが重要です。

社労士の独立開業で失敗した後の選択肢

上述した通り、社労士で開業しても必ず事業で成功できるとは限りません。

しかし、社労士の資格を有していれば、万が一事業に失敗した際も複数の選択肢が生まれます。

社労士の独立開業で失敗した際の最も有力な選択肢は「再就職」です。

再度独立開業を目指す場合であっても、初期資金の確保やノウハウの獲得を行うために就職を検討すべきでしょう。

社労士事務所に就職

社労士としての業務に拘る場合は、社労士事務所への就職が有力です。

現在は起業のハードルが下がり、コンプライアンスも重要視されているため、社労士は高い需要を有しています。

また、独立開業を再チャレンジしたい場合は、給与を得ながら事業運営や集客のノウハウも得られます。

民間企業の人事部門に就職

社労士事務所以外の選択を考えると、中小企業やベンチャー企業の人事部門が有力な選択肢となります。

比較的規模の小さい企業であれば、一人で幅広い範囲の業務を担当できます。

社労士資格の全般の知識を活かせるうえに、他の業務についての経験も得られます。

こちらも独立開業の再チャレンジを行ううえで貴重な経験となるでしょう。

社労士は自宅でも開業ができる

社労士は自宅を事業所として独立開業ができる職種となっています。

税理士や弁護士など、多くの士業では事務所の要件が定められていすが、社労士にはそのような制限はなく、実際に自宅開業している社労士も多数存在します。

しかし、自宅での開業にはメリットとデメリットがあるため、これらを理解したうえで事業所を選択しましょう。

自宅開業のメリット

自宅開業の最大のメリットは、家賃が発生しない点です。

月々の家賃が発生しないため、毎月の固定費が抑えられ、利益率が向上します。

また、事務所を賃貸する際は、保証金などで家賃の3~12ヵ月分程度の費用が生じる場合が多いです。

しかし自宅開業の場合は初期費用も掛からず、リスクを抑えて起業が可能となります。

他にも、移動にかかる時間や手間が生じないため、育児や介護などのプライベートな用事にも柔軟に対応可能となります。

自宅開業のデメリット

一方で、自宅開業にはデメリットも存在します。

まずはプライバシーの問題です。

社会保険労務士会に登録を行うと、その登録された住所や名前が公開されます。

そのため、自宅での開業となると自身の居住地が公開されてしまうのです。

また、オフィスビルと比べて、自宅の住所は事業への信頼感が薄い傾向にあります。

似た条件の競合他社がいる場合、最後は住所から伺える信頼性が決め手となって、顧客が他社流れてしまう可能性がある点に注意が必要です。

他にも、そもそも事業での利用が禁止されている物件も存在する点に留意してください。

バーチャルオフィス・シェアオフィスの活用もおすすめ

社労士の独立開業では、バーチャルオフィスやシェアオフィスの活用もおすすめです。

オフィスビルの契約と比較して費用を大幅に抑えられ、自宅開業のデメリットも解消できる選択肢となるため、ぜひ検討してください。

バーチャルオフィスとは|特徴やメリットを解説

バーチャルオフィスとは「仮想の(virtual)事務所(office)」の通り「事業用の住所をレンタルできるサービス」を指します。

実際の執務空間はレンタルできませんが、その分費用を抑えて信頼性のある事業用の住所を利用可能です。

オフィスビルの住所を用いて事業運営ができるため、第三者からの信頼性が向上し、プライバシーの問題も解決できます。

また、バーチャルオフィス業者によっては以下のようなサービスを提供している場合もあります。

・荷物の受取および転送

・電話サービス

・会議室のレンタル など

一部の士業はバーチャルオフィスでの開業ができませんが、社労士については利用できるため、有効に活用すれば事業運営の大きな味方となるでしょう。

シェアオフィスとは|特徴やメリットを解説

一方でシェアオフィスとは、複数の企業等が一つのオフィスを共有する形で利用できるサービスです。

バーチャルオフィスとの大きく異なる点は、実際の執務スペースの有無です。

シェアオフィスでは実際のスペースも利用できるため、私生活と仕事を切り離したい方などにもおすすめです。

また、通信環境やプリンターなどの設備が最初から備わっているため、わざわざ準備する必要もありません。

バーチャルオフィスよりは高額になりますが、それでもオフィスビルの賃貸と比較すると大きく費用を抑えられる手段となります。

まとめ

本記事では「開業社労士」と「勤務社労士」の違いや特徴、開業の流れなどを解説しました。

一言で社労士といっても「開業社労士」と「勤務社労士」があります。

それぞれにメリットとデメリットがあるため、これから開業を考えている方は特徴や違いを理解したうえで決断しましょう。

また、開業を検討している方の中には、自宅開業を視野に入れている方もいるでしょう。

自宅での開業は固定費の削減に繋がる一方で、プライバシーや信頼性の問題が発生しやすいため注意が必要です。

そこで、自宅開業のデメリットを解決する方法として、バーチャルオフィスやシェアオフィスの活用がおすすめです。

バーチャルオフィスやシェアオフィスの活用によって、自宅開業のメリットを最大限に活かせるため、ぜひご検討ください。

この記事の執筆者

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。

起業のノウハウ

バーチャルオフィス

九段下駅徒歩30秒!?超好立地シェアオフィス「ナレッジソサエティ」

東京のバーチャルオフィス徹底比較(1)ナレッジソサエティ

【満員御礼】公益財団法人まちみらい千代田主催 公的支援機関の制度・助成金・融資活用講座