近年は新たに設立された会社で「合同会社」の名前を良く見聞きするようになりました。合同会社は2006年5月の新会社法により導入された比較的新しい会社形態です。

最もメジャーな会社形態である株式会社と比較されやすい合同会社ですが、特徴は大きく異なります。これから起業を目指す方にとっては、会社形態1つで事業の成功が左右する可能性も存在します。

そのため、それぞれの会社形態の理解や、合同会社で起業すべきケースを適切に理解して、自分に合った起業形態を選べるようにしましょう。

今回は、合同会社の特徴や株式会社との違い、設立のメリット・デメリットなどをわかりやすく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

目次

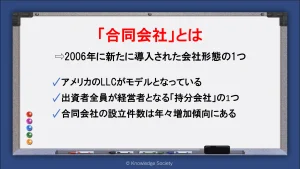

合同会社とは

合同会社とは2006年に新たに導入された会社形態です。合資会社や合名会社と並んで、持分会社の1つとなっています。

合同会社の設立件数は増加傾向にあり、起業時に有力な会社形態の1つといえるでしょう。

ここでは合同会社の起源や設立件数を解説します。

合同会社の起源

日本では2006年5月の新会社法によって合同会社が導入されましたが、そのモデルとなったのがアメリカのLLCです。

LLCとは「Limited Liability Company」の頭文字を取った略称で、1977年にアメリカのワイオミング州で初めて法制化されました。

LLCの特徴は、発生した利益が直接当該の法人に課税されず、その利益の配分を受けた出資者や構成員などに課税される「パススルー課税(構成員課税)」を選択できる点です。

当初は租税の取り扱いが不明瞭で敬遠されていたようです。しかし、1997年にIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)が、法人としての課税かパススルー課税(構成員課税)かを選択する「チェック・ザ・ボックス規則(チェック・ザ・ボックス・方式)」を導入したことで、二重課税を回避できる使い勝手の良い企業形態として認識されるようになり、全米でも拡大していきました。

LLCと日本の合同会社の違い

上述した通り、日本の合同会社はLLCをモデルに導入されました。

合同会社は相互に人的信頼関係を有し、日常的に会合できる少人数の者が出資して共同で事業を営むことを予定した会社類型である「持分会社」に分類されます。

先述した点や有限責任である点はLLCと共通ですが、パススルー課税が選択できない点がLLCとの大きな違いです。

なお、持分会社については詳しく後述しています。

合同会社の設立数は年々増加している

合同会社の設立件数は年々増加傾向にあります。

2007年の合同会社の設立件数は約6,000社程度で、設立法人全体の10%にも満たない割合でした。しかし、2012年には10,000社を越え、2021年には37,072件まで増加しました。

これは法人全体の約28%となっており、年々メジャーな会社形態になっていると分かります。

|

|

合同会社設立総数 |

株式会社設立総数 |

法人設立総数 |

|

2016年 |

23,787 |

90,405 |

114,343 |

|

2017年 |

27,270 |

91,379 |

118,811 |

|

2018年 |

29,076 |

86,993 |

116,208 |

|

2019年 |

30,566 |

87,871 |

118,532 |

|

2020年 |

33,236 |

85,688 |

118,999 |

|

2021年 |

37,072 |

95,222 |

132,343 |

参考:e-Stat「登記統計 商業・法人 年次 2021年」

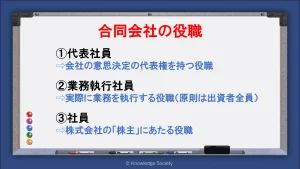

合同会社の役職

合同会社の法的な役職は、株式会社とは異なります。

合同会社の法的な役職は「代表社員」「業務執行社員」「社員」の3つです。以下ではそれぞれを解説します。

代表社員

合同会社の「代表社員」とは、会社の意思決定の代表権を持つ役職です。取引先との交渉などで混乱が起きないように、会社の代表を選任して責任と権限を明確にします。

代表社員は複数人を置いても問題ありません。規模が大きい合同会社の場合は、複数人の代表社員を置くことで、円滑な業務に繋がる可能性があります。

また、代表社員という肩書はあくまでも登記上の役職です。名刺やホームページ上などの対外的には「社長」や「CEO」といった肩書きを名乗っても問題ありません。

ただし名乗る肩書きは定款の中で明確にしておく必要があります。

業務執行社員

合同会社の「業務執行社員」とは、実際に業務を行う社員を指します。業務執行社員は、株式会社の「取締役」の位置付けといえます。

定款で特別な定めがない場合は、原則として出資者全員が業務執行社員となる点が特徴です。

複数人置いても問題ありませんが、定款によって業務執行社員を定めると、業務の執行権を持つのが業務執行役員のみとなる点に留意しましょう。

社員

合同会社は所有と経営が一致するため、原則として出資者全員が経営に携わる(業務執行社員になる)必要があります。

ただし「出資はしたいが業務を執行したくない」といった方もいるでしょう。その場合には、定款によって業務を執行する業務執行社員を定め、限定された社員のみで業務を進めるケースもあります。

つまり合同会社の「社員」とは、株式会社の「株主」に位置するような方です。

一般的に従業員を指す「社員」と、合同会社の「社員」は大きく意味が異なるため注意しましょう。

株式会社と持分会社の違い

上述した通り、合同会社は「持分会社」の1つです。そして、持分会社と株式会社は性質が大きく異なります。

ここでは、株式会社と持分者の違いを解説します。

株式会社と持分会社の違い

株式会社と持分会社の大きな違いは、所有と経営が分離するか、一致するかという点です。

会社は事業に必要な資金を提供する出資者がいて、実際に事業を行う経営者がいて成り立ちます。

そして、出資者と経営者が分離しているのが株式会社です。出資者である株主は客観的に経営を評価しますが、実際に経営を行う立場にはありません。その結果、コーポレートガバナンスの強化に繋がる点が大きな特徴となります。

一方で、持分会社は出資した方全員が、原則として経営を行う業務執行役員です。その結果、業務にスピード感が生まれるなどのメリットに繋がります。

また、持分会社は「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3つに分類ができます。それぞれの違いは社員の責任が有限か、無限かという部分です。

合同会社は有限責任社員のみで構成されますが、合資会社には無限責任社員も含まれ、合名会社は全員が無限責任となる仕組みとなっています。

持分会社の中でも合同会社が人気な理由は有限責任であること

持分会社の中で最も人気の会社形態は合同会社です。多くの方が合同会社を選ぶ理由として、合同会社が「有限責任」である点が挙げられます。

有限責任とは、会社の負債に対して出資額の範囲内で責任を負うことを指します。一方で無限責任とは、出資額の範囲を超えて責任を負う仕組みです。そのため、会社の資産で負債を返済しきれない場合は、個人の資産にも影響を及ぼす可能性があります。

実際に合同会社の設立件数が増加傾向にある一方で、合名会社や合資会社の設立件数は減少傾向にあります。

|

|

合同会社設立総数 |

合名会社設立総数 |

合資会社総数 |

|

2016年 |

23,787 |

93 |

58 |

|

2017年 |

27,270 |

104 |

58 |

|

2018年 |

29,076 |

87 |

52 |

|

2019年 |

30,566 |

48 |

47 |

|

2020年 |

33,236 |

34 |

41 |

|

2021年 |

37,072 |

16 |

33 |

参考:e-Stat「登記統計 商業・法人 年次 2021年」

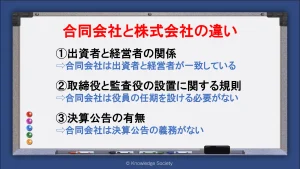

合同会社と株式会社の3つの大きな違い

それでは、合同会社と株式会社の違いには何があるのでしょうか。

ここでは大きな違いを3つ解説します。

出資者と経営者の関係(所有と経営の関係)

上述した通り、株式会社と合同会社では出資者と経営者の関係が異なります。

上場企業などの大規模な株式会社の場合、出資者である株主と経営者が基本的に一致しません。株式会社には取締役会など様々な機関があり、その機関が出資者のために経営を行っています。

このことを「所有と経営の分離」といいます。ただし中小企業の場合、出資者と経営者が一致するケースは珍しくありません。

一方で合同会社は、原則として出資者全員が業務執行権を持っています。従って、株式会社と異なり、出資者と経営者が一致しています。

株式会社の場合、代表取締役や取締役という機関がありますが、合同会社にはありません。

合同会社の場合、代表社員や社員と呼ばれます。社員というと、その会社で働く従業員のイメージがありますが、合同会社では、社員はその会社に出資した人=所有者=経営者の意味がある点に注意しましょう。

取締役と監査役の設置に関するルール

株式会社は取締役が原則2年、監査役が原則4年と任期が決まっています。定款に定めておけばそれぞれ最大10年まで伸ばせますが、10年後には役員改選の手続きが必要となります。

株式会社の場合、株主総会を開催し、議事録を残し、同じ人が継続して役員になる場合でも、重任という形で登記を行う必要があるため、少人数の会社経営では中々の手間となるでしょう。

なお、2006年の会社法改正で、株式会社でも監査役を置かないことができるようになりました。その結果、以前よりも自由な機関設計が可能となりましたが、取締役の改選は必須のため、将来的に1人で会社経営をしていく場合には手間となる点を理解しておきましょう。

一方で合同会社は役員の任期を設ける必要がありません。そのため、役員改選で生じる手間と費用の削減ができます。

決算公告の有無

株式会社では毎年の決算公告が義務付けられていますが、合同会社にはその義務がありません。

決算公告とは、株主総会後に会社の定款に示した方法によって財務情報の開示を行う手続きです。

決算公告の開示方法は様々ですが、公開した決算書を官報へ掲載するために、毎年約6万円の費用を要します。一方で合同会社の場合、開示に伴う手間や費用の負担がありません。

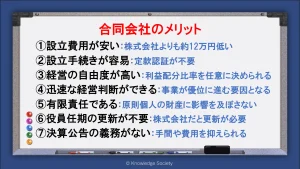

合同会社のメリット7選

株式会社と合同会社は特徴が大きく異なるため、株式会社や他の会社形態と比較して様々なメリットがあります。

ここでは会社設立時に合同会社を選択するメリットを7点解説します。

設立費用が安い

合同会社は株式会社と比較して、設立費用を大幅に抑えることができます。

株式会社を設立するための公的費用は約22万円程度(電子定款で約18万円程度)要します。一方で、合同会社を設立するための費用は約10万円(電子定款で約6万円程度)です。

また、株式会社には取締役や監査役などの役員改選があり、改選時に重任登記費用が1万円発生します。他にも、官報に掲載して決算公告を行う場合は、官報掲載費が6万円必要となるため、合同会社の方が設立時はもちろん設立後のコストも抑えられます。

会社が小規模になるにつれて設立費用や起業後の諸費用が大きな負担になる可能性があるため、費用を抑えられる点は合同会社の大きなメリットとなるでしょう。

なお、合同会社の詳細な設立費用は後述しています。

設立手続きが容易

合同会社は株式会社よりも設立の手続きが容易です。なぜなら、合同会社の設立には定款認証が不要であるためです。

定款認証には3万円の手数料が必要ですが、それだけでなく、公証役場での手続きや日程調整が必要となります。そのため、手続きをスムーズに行っても、公証役場の手続きによっては株式会社の方が設立まで1週間程度長くかかってしまう恐れがある点に留意しましょう。

経営の自由度が高い

経営の自由度が高い点も合同会社の魅力です。

株式会社の場合は、必ず出資比率に応じて利益を配分する必要があるため、出資金が多い人が多く利益を受け取り、出資金が少ない人は取り分が少なくなります。

一方で合同会社は、出資比率に関係なく利益配分の決定ができるため、優秀な社員の利益配分比率を高めることも可能です。

迅速な経営判断ができる

合同会社は株式会社と比較して迅速な経営判断を行いやすいです。

合同会社は、株式会社に求められる機関設計などの複雑なルールは要求されません。会社の運営方針などは定款に定めれば基本的に自由に組織を運営することができます。

例えば、株式会社では重要な経営行動を起こす場合、取締役会や株主総会などの手続きを取る必要があり、実行までに時間を要する傾向になります。

その点合同会社では、社員の間で合意が取れれば問題なく、スピーディーに経営判断を行えるため、事業が優位になる要因となるでしょう。

有限責任である

上述した通り、有限責任である点も合同会社の魅力の1つです。株式会社も同様に有限責任ですが、無限責任の合名会社や合資会社、個人事業主と比較して大きなメリットとなります。

有限責任の場合は、会社に出資した範囲を上限として責任を負います。資本金などで出資したお金は一切戻ってきませんが、それを超えて請求はされません。そのため、リスクを抑えて事業にチャレンジしやすいといえるでしょう。

ただし小規模な企業の場合、法人の代表者が借入の保証金となるケースが多いです。そのため、代表者については実質的に無限責任となる可能性がある点に注意が必要です。

役員任期の更新が不要

合同会社では、原則として社員全員(業務執行社員を選んでいる場合には、業務執行社員)が代表権を持ち役員となります。原則として任期はなく、業務執行権の喪失、退社、除名などがない限り、そのまま継続が可能です。

なお、会社法における株式会社の役員とは「取締役」「会計参与」「監査役」を指します。株式会社の役員には通常2年(監査役は4年)の任期がありますが、非公開会社の場合は、最長10年まで伸長が可能です。任期満了後も役員を務める場合は、一度退任したうえで重任(再任)の手続きを経る必要があります。

株式会社の場合、最低でも10年に1回は任期満了後の手続きが必要なため、長期的に事業に取り組む場合は、このような手間がない合同会社は大きなメリットとなるでしょう。

決算公告の義務がない

株式会社では毎年の決算公告が義務付けられていますが、合同会社にはその義務がありません。

上述した通り、決算公告とは株主総会後に会社の定款に示した方法によって財務情報の開示を行う手続きです。決算広告は手続きの手間だけでなく、毎年約6万円の費用が必要です。

合同会社はこれらの手間や費用を抑えられるため、事務量や費用の観点から大きなメリットに繋がるでしょう。

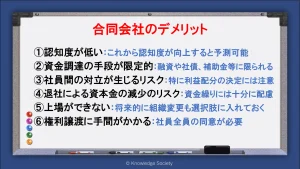

合同会社のデメリット6選

一方で合同会社には、株式会社と比較した際のデメリットも存在します。会社の形態を決める際は、デメリットにも目を向けた総合的な判断が重要です。

ここでは起業時に合同会社を選択するデメリットを6点解説します。

社会的な信用度・認知度が低い

近年は合同会社を目にする機会が増えましたが、まだ認知度が高いとはいえません。特に株式会社の代表取締役にあたる代表社員の名称は聞き馴染みがない方が多数でしょう。

費用を抑えて設立でき、経営の意思決定をシンプルにできるメリットがある反面、信用力が弱くなるデメリットがあります。

その結果、信用力を重視する法人との取引が不利になる恐れが生じます。一方で、一般消費者の場合は株式会社と合同会社の違いを気にする方が少ないため、大きなデメリットになりにくいでしょう。

また、起業や副業が一般的になってくると、費用面でメリットのある合同会社の認知度は高まることが想定されます。その結果、社会的な認知度や信用度の向上が予想できるでしょう。

資金調達の手段が限定される

合同会社は株式会社と異なり、所有と経営が一致する必要があるため、資金調達の手段が限定されるデメリットに繋がります。

株式会社であれば、株式の発行を通じて増資ができますが、合同会社の場合は融資や社債の発行、もしくは国が提供する助成金・補助金に限られます。

そのため、大規模な出資が必要となるタイミングでは株式会社への変更を検討が必要となるでしょう。

出資者(社員)間の対立が生じる可能性がある

合同会社は出資と経営が一体化しており、社員同士の関係性が重要な会社形態です。

業務運営は原則として社員の同意が必要となります。

そのため、社員間で意見の対立が起こってしまうと、かえって適切でスピード感のある経営が難しくなります。特に、利益配分を巡っては対立が起きやすいため注意が必要です。

社員の退社で資本金が減る場合がある

合同会社では定款に特別の定めのない限り、基本的に各社員は事業年度の終了のタイミングで退社ができます。しかし、業務運営方針の違いや利益配分への不満により社員が退社を強く望む場合は、時期に関わらず総社員の同意で退社が可能です。

社員が退社する場合は、出資金が払い戻されます。払い戻される持分は、退社時における合同会社の財産の状況に従って計算されます。

会社としては資本金の流出となるため、退社が見込まれる場合には資金繰りにも充分な配慮が必要となる点に留意しましょう。

上場ができない

合同会社は株式会社とは異なり上場ができません。

上場をすると資金調達手段の多様化や知名度・信用力の向上などが期待できるため、将来的に上場を目指す場合は株式会社の選択がおすすめです。

また、上場が必要になったら株式会社への組織変更も可能であるため、こちらも1つの選択肢としておきましょう。

権利譲渡や事業承継に手間がかかる

合同会社を選ぶと、権利譲渡や事業継承に手間がかかってしまいます。

合同会社の場合、社員の持分の譲渡には社員全員の同意が必要です。そのため、株式会社の株式のように、誰かに譲渡することは簡単ではないのです。

事業継承も同様に難しく、例え代表社員の相続人であっても、相続扱いにはなりません。そのため、社員全員の同意を得るか定款で特段の定めを行う必要がある点に留意しましょう。

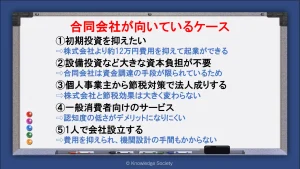

合同会社が向いているケース

上述したように、合同会社は株式会社と比較して様々なメリット・デメリットがあります。そのため、自身の事業の実態から合同会社を選択すべきか否かの判断が必要です。

そこでここでは、合同会社が向いているケースを6つご紹介します。

初期投資を抑えたい

会社設立の初期費用を抑えたい場合は、合同会社の設立が向いています。

特に個人事業主からの法人成りなど、節税対策をメインで法人化を検討している場合や、1人で会社の運営を検討している場合などは、合同会社を選ぶデメリットは限りなく少ないです。

少人数の仲間内で起業を行う場合も、初期投資を抑えたいのであれば合同会社という選択肢は有効です。ただし、社員間の対立や退社が会社に与える悪影響についても十分に把握したうえで検討すると良いでしょう。

設備投資など大きな資本負担が不要

合同会社は資金調達の手段が限られるため、大規模な出資が必要な業種にはあまり向いていません。

一方で、設備投資などの初期投資が少なくて良い業種は、設立費用を抑えられるメリットが大きいため、合同会社としての設立がおすすめです。

個人事業主から節税対策で法人成りする

既に個人事業主で活動しており、収益が一定以上を超えた場合は、法人成りした方が節税できる場合があります。

そういった際、株式会社も合同会社も税制上で大きな違いはないため、設立費用を抑えられる合同会社がおすすめです。

一般消費者向けのサービス

事業内容が一般消費者向けの場合(BtoC)は合同会社の設立がおすすめです。

事業者向けの場合(BtoB)、合同会社の認知度や信頼度の低さがデメリットになることが想定されますが、一般消費者向けの事業の場合は大きな問題になりにくいです。

そのため、設立費用や手間などを考えて合同会社での起業が有力となります。

1人で会社設立する

1人で会社を設立する場合や、早期に事業拡大を検討していないケースも合同会社での起業がおすすめです。

設立費用を抑えられる点に加え、株式会社に比べて機関設計の手間もないため、まずは1人で事業を展開していく場合は合同会社での起業を検討しましょう。

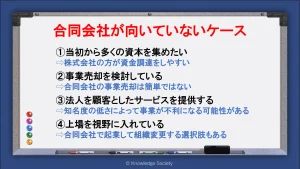

合同会社が向いていないケース

株式会社と比較した合同会社には一定のデメリットがあるため、合同会社での起業が向いていないケースも存在します。

以下のいずれかに該当する場合は、株式会社での起業も視野に入れると良いでしょう。

当初から多くの資本を集めたい

設立当初から不特定多数の出資者を募っての資金調達を検討している場合は株式会社としての設立がおすすめです。

合同会社は所有と経営が一致するため資金調達の手段が限られてしまい、会社内部に入る人の資本力に経営が影響されてしまいます。

融資や社債の発行、補助金や助成金などの活用も可能ですが、大規模な資金調達には株式会社の方が向いています。

事業売却を検討している

将来的に事業売却を検討しているケースでは、株式会社での設立がおすすめです。

合同会社では社員が出資者であり経営者であるため、事業売却が難しいです。

株式会社の場合は株主として経営にはタッチせず所有する方法がありますが、合同会社ではそれができないため、事業売却は株式会社の方が行いやすいといえるでしょう。

法人を顧客としたサービスを提供する

法人を主な顧客としたサービスを提供する場合も株式会社での起業がおすすめです。

上述した通り合同会社は信用力に劣るため、信頼感を重視する法人相手の取引が不利になる可能性があります。

もちろん、合同会社でも関係なく取引を行う企業は多いですが、1つの判断基準としましょう。

上場を視野に入れている

将来的に上場を視野に入れている場合は株式会社での起業がおすすめです。上述した通り、合同会社は上場ができないためです。

しかし、合同会社から株式会社への組織変更も可能であるため、最初は合同会社で起業する選択肢も十分に有力です。

合同会社の有名企業の例

合同会社は認知度が低いと解説しましたが、合同会社の形態で有名になっている企業も数多く存在します。

一例として以下のような企業があります。

・Google

・Amazon Japan

・Apple Japan

・ユニバーサル ミュージック

・ユー・エス・ジェイ

・西友

・DMM.com

中には株式会社から合同会社への組織変更をしているケースもあり、起業=株式会社とは一概にいえないことが分かります。

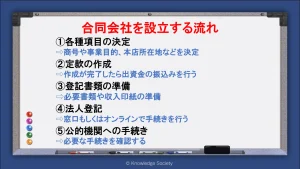

合同会社を設立する流れ

合同会社の設立には定款の作成の後に法務局への登記申請が必要です。また、開業後にも各種公的機関への手続きを要します。

ここでは、合同会社の設立の流れを解説します。

①各種項目の決定

最初に合同会社の基本的な項目を決定します。

決定が必要な主な項目は以下の通りです。

・商号

・事業目的

・本店所在地

・資本金の額

・社員構成

・設立日

・決算期

②定款の作成

基本的な項目を作成したら、その内容を基に定款の作成を行います。

また、基本事項に加えて、以下の内容も記載します。

・公告方法

・社員の責任

・任意退社

・損益の分配とその割合

その他に定款で定める事項がある場合は記載を行いましょう。

なお、株式会社の場合は作成した定款について公証役場で認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合は不要です。

また、定款の作成が完了したら出資金の振込みを行います。登記時に払込証明書が必要となるため、確実に作成を行いましょう。

③登記書類の準備

次に法人登記に向けて必要書類の準備を行います。

法人登記で必要になる書類は以下の通りです。

・合同会社の設立登記申請書

・定款

・代表社員の印鑑証明書

・資本金の払込証明書

・印鑑届書

・登録免許税の収入印紙(資本金×0.7%もしくは6万円の大きい方)

なお、定款を紙で作成している場合は4万円の収入印紙代も必要となります。

④法人登記

必要書類を準備したら、管轄の法務局に登記申請を行います。手続きは書面ではもちろん、オンライン上でも可能です。

法人登記の手続きが完了した段階で、合同会社の設立が完了となります。

⑤公的機関への手続き

法人登記を終えて合同会社の設立が完了したら、各種公的機関への手続きを行います。

必要となる手続きは法人の事業内容や実態によっても異なりますが、主な手続きは以下の通りです。

|

手続き場所 |

提出書類 |

対象者 |

|

税務署 |

内国普通法人等の設立の届出 |

法人を設立した方 |

|

税務署 |

青色申告書の承認の申請書 |

青色申告を利用する方 |

|

税務署 |

給与支払事務所等の開設届出書 |

従業員に給与を支払う方 |

|

税務署 |

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |

源泉徴収の納期の特例を利用する方 |

|

市区町村役場 |

法人設立・設置届出書(東京都の場合) |

法人を設立した方 |

|

年金事務所 |

健康保険・厚生年金保険新規適用届 |

法人を設立した方 |

|

労働基準監督署 |

労働保険関係成立届 |

従業員を雇う場合 |

|

ハローワーク |

雇用保険適用事業所設置届 |

従業員を雇う場合 |

また、許認可が必要な事業内容の場合、所定の機関から許認可を得る必要があります。

合同会社の設立で要する費用

合同会社の設立で必要な公的費用は約10万円です。

費用の内訳は以下の通りです。

|

収入印紙 |

4万円 |

|

登録免許税 |

6万円~ |

|

計 |

10万円~ |

収入印紙代は定款を紙で作成する場合に必要となります。電子定款を作成する場合は収入印紙代は不要ですが、必要な機器やソフトを別途揃える必要があります。

また、登録免許税は資本金の0.7%と6万円の大きな方の納付が必要です。

なお、法人登記の手続きを専門家に依頼する場合は、別途報酬を支払う必要がある点に留意しましょう。

合同会社から株式会社への組織変更も可能

合同会社で起業したからといって、永久に合同会社である必要はありません。適切な手続きによって、株式会社への組織変更も可能となっています。

そのため、合同会社よりも株式会社の方が大きなメリットがある場合は、途中で組織変更をする選択肢も有効です。

以下では合同会社から株式会社への組織変更の流れを解説します。

①組織変更計画の設立・総社員の合意

最初に、組織変更の概要を決定して、組織変更契約書の作成を行います。

組織変更計画書では以下の項目を決定する必要があります。

・商号

・本店所在地

・事業目的

・発行可能株式総数

・役員の氏名

・変更後の発行株式数

・その他に定款で定める事項

・効力発効日

そして組織変更計画書を作成したら、総社員の同意を得る必要があります。

②債権者保護の手続き

合同会社が株式会社に組織変更する際は、官報への掲載に加えて、認知している債権者への個別連絡による債権者保護の手続きを取る必要があります。

官報への掲載期間は1ヵ月以上となっており、その間に異議申し立てがない場合に組織変更が可能となる仕組みです。

なお、債権者がいない場合であっても官報への掲載は必須である点に留意しましょう。

③登記申請

債権者保護の手続きが完了したら、管轄の法務局に対して、株式会社の設立登記と合同会社の解散登記を行います。

登記の手続きは組織変更の効力発生日から2週間以内に行う必要があります。

費用は約10万円

合同会社から株式会社に組織変更する場合は、およそ10万円程度の費用を要します。

主な内訳は以下の通りです。

・株式会社設立時の登録免許税:3万円

・合同会社の解散登記の登録免許税:3万円

・官報公告費用:3.5万円~4万円

また、諸手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬を支払う必要があります。

【まとめ】会社設立の際は合同会社も検討しよう

合同会社は株式会社に比べて設立時の費用が安く、手続き自体も比較的簡単です。そのため、法人成りや法人による起業の場合には、合同会社も有力な選択肢となります。

また、一度合同会社として設立した後、会社の成長に伴い、信用度、組織拡大などが必要となると株式会社への変更も可能です。

自身に合った会社形態を選べれば、事業の成功の大きな要因となるため、合同会社での会社設立も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

この記事の執筆者

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部