現在は日本でも幅広く活用され始めた「ウェビナー」ですが、未だ馴染みのない方も多いでしょう。

ウェビナーを効果的に活用することで、より安価に、より幅広い方への情報発信が可能となります。しかし、ウェビナーならではのデメリットや配信のポイントが存在するのも事実です。

ウェビナーの魅力を最大限に活かした情報発信をするためにも、正しい知識を身に付けましょう。

今回は、ウェビナーの概要を解説した後にメリット・デメリットや配信のコツ、おすすめのウェビナーツールなどを解説しているため、是非参考にしてください。

目次

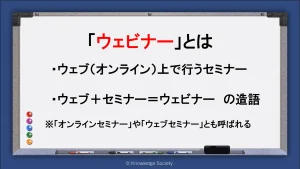

ウェビナーとは

「ウェビナー」とは「ウェブ」と「セミナー」を掛け合わせてできた造語で、その名の通り「ウェブ(オンライン)上で行うセミナー」のことです。

オンライン講義や会社説明会、自社製品の紹介といった、幅広い情報発信が対面でなくても可能となる点が大きな特徴です。

なお、ウェビナーは「オンラインセミナー」や「ウェブセミナー」と呼ばれることもあります。

動画配信やオンライン会議との違い

ウェビナーに似た情報発信の手段として、動画配信やオンライン会議が挙げられますが、これらは同一のサービスではありません。

動画配信は完全に一方向の情報発信で、リアルタイムでのリアクションや質問などがしにくいのに対し、ウェビナーではリアクションや質問ができます。

また、オンライン会議は全参加者がほぼ同じ立ち位置で完全双方向の情報のやり取りが可能です。一方でウェビナーは、講演者と視聴者との間では一定の立ち位置の違いがあり、視聴者側から講演者側にできる働きかけの選択肢や度合いが限られるなどの違いがあります。

これらは、どのツールが優れているという話ではありませんが、使用する場面によって適した選択肢が異なるため、特徴を正しく理解することが大切です。

ウェビナーが注目される背景

従来、日本では馴染みのなかったウェビナーですが、2020年にウェビナー市場が急成長を果たしました。

大きな要因として、新型コロナウイルスの蔓延で対面での接触が非推奨になったことが挙げられます。その結果、大人数が密集するセミナーが数多く中止になり、それに台頭するようにウェブセミナーが活用され始めたのです。

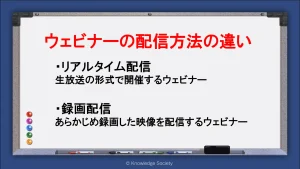

ウェビナーの配信方法の種類

ウェビナーの配信方法の種類は大きく分けて2つです。それぞれで特徴が異なるため、自分に合った配信方法は何かを確認しましょう。

リアルタイム配信

ウェビナーの「リアルタイム配信」とは、あらかじめ決まった時間に生放送の形式で開催するウェビナーです。リアルタイム配信は「ライブ配信」と呼ばれることもあります。

リアルタイム配信のウェビナーはチャット機能やアンケート機能によって、参加者とコミュニケーションを取ることができます。その結果、視聴者の意見を踏まえた柔軟性のあるウェビナーが可能となる点が特徴です。

一方でライブ配信の特性から、予期せぬトラブルが起きる可能性がある点に注意が必要です。

録画配信

一方でウェビナーの録画配信とは、あらかじめ録画した映像をウェビナーで配信する形式です。

録画した映像をリアルタイムのみで視聴できる配信だけでなく、視聴者がいつでも視聴できるアーカイブ形式の場合も存在します。また、リアルタイムで配信した動画の録画映像を再度配信する場合も録画配信に当たります。

録画配信は事前に流す映像を準備できるため、不測のトラブルが起きにくい点が特徴です。更に、テロップの挿入や音声の調節なども可能なため、より視聴者が理解しやすいウェビナーとなるでしょう。

一方で、参加者の反応を踏まえたウェビナーが難しい点に注意が必要です。

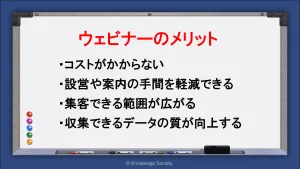

ウェビナーを開催するメリット4選

ウェビナーは従来のセミナーと比較して様々なメリットがあります。ここでは、ウェビナーならではのメリットを4点解説します。

コストがかからない

ウェビナーは従来のセミナーと比較して、コストを抑えた開催が可能となっています。

なぜなら、ウェビナーでは特定の会場を借りる必要がなく、ツールの使用料や通信費、少々の電気代があれば、大規模なウェビナーの開催ができるためです。会場に行かずとも、自社オフィスや自宅からのリモート参加でも運営ができため、会場費や設備の調達・運搬に要する費用を削減できる仕組みです。

最近では、ウェビナーツールのバーチャル背景等もカスタマイズも可能であるため、セミナーの臨場感も十分に出すことができます。

コストを気にしなくて良いため、頻繁な情報発信を行いやすい点もポイントです。その結果、マーケティング効果も増大し、事業の発展に大きく貢献するでしょう。

設営や案内の手間を軽減できる

ウェビナーはオンライン上での開催であるため、設営やスタッフの移動といった時間を要しません。また、対面のセミナーと比較して案内の手間も軽減される点も魅力です。

移動や準備などの時間的な制約から解放されるため、運営者は内容のブラッシュアップなどに時間を使えます。その結果、より洗練された情報発信に繋げることができるでしょう。

もちろん、参加者視点で考えても、自宅から参加できる点は大きなメリットです。カスタマーファーストな情報発信という側面からもウェビナーは魅力的と言えるでしょう。

集客できる範囲が一気に広がる

ウェビナーを活用することで、居住地や開催地に関わらず全世界から集客が可能となります。

ウェビナーは従来のセミナーと比較して参加のハードルが低いです。オンラインであれば地理的・時間的制約が限りなく少ない状態でセミナーを開催できるためです。

これまでは、いくら魅力的なセミナーであっても時間やコストの都合で中々足を運べなかった方がいます。しかしウェビナーであれば、現地に足を運ぶことができない層にも情報を届けることが可能です。

また、ウェビナーの場合はワンクリックで参加ができるため、比較的参加のハードルも低い点もポイントです。今までは「セミナーに参加するほどでもない」と考えていた層もウェビナーならば集客できる可能性がある点も大きなメリットとなるでしょう。

集まる顧客データの質が向上する

ウェビナーで見込めるもう1つのメリットとして、マーケティング上有利になりやすい点が挙げられます。

マーケティングにおいては見込み客や無関心層などを含め、幅広い顧客の趣向や動向のデータの正確な把握が重要です。しかし、これまでの形式のセミナーを通じたマーケティングの場合、どうしても限界が出てしまいます。

参加のハードルが高い対面型のセミナーの場合、人数が限られるため母集団が偏りやすいです。また、ハードルが高くてもセミナーに参加する高関心層のデータばかりが集まるため、新たな市場開拓に向けたデータを揃えにくくなる恐れがあります。

一方で、ウェビナーを通じて得られる顧客データの場合、母集団が大きくなるため、安定的で信憑性の高い結果が得やすくなります。また、参加者も高関心層に限られないため、新規需要開拓なども有利に進むでしょう。

更に、ウェビナーのアンケート機能の結果は、ウェビナー後ではなく即時確認ができるので、その結果に応じて臨機応変に内容調整ができる点も魅力です。

このように、ウェビナーを活用することで、リーチの拡大やリアルタイムでの顧客の意見の可視化が可能となります。その結果、これまで以上に重層的なマーケティング活動が期待できるのです。

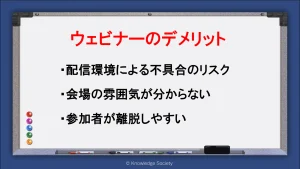

ウェビナーを開催するデメリット3選

一方で、ウェビナーには従来のセミナーと比較した際のデメリットも存在します。ウェビナーを効果的に活用するためにも、デメリットを含めて特徴を正しく理解しましょう。

ここではデメリットを3点解説します。

配信環境による不具合のリスクが生じる

ウェビナーは従来のセミナーとは異なり、配信環境による不具合のリスクが生じます。例えば「音声が途切れ途切れになる」「映像が乱れる」といった不具合です。

これは配信者側が配慮をしても、参加者側の通信環境によっては防げない可能性もあります。ウェビナーで不具合を受けた参加者の中には、企業への信頼感を下げる方もいるでしょう。

100%の防止は難しいですが、不具合のリスクを最大限減らすためにも、アーカイブ視聴の設定など、トラブルを見据えた対策を取ることが大切です。

会場の雰囲気が分からない

会場の雰囲気や視聴者の反応が分かりずらい点もウェビナーのデメリットの1つです。確かにアンケート機能やチャット機能によって、視聴者の意見は確認できますが、会場全体の空気感は分からないままウェビナーが進んでいきます。

対面でのセミナーに慣れている人は「会場の雰囲気に合わせて話のテンポを決める」といった方も多いです。そのような方にとって会場の雰囲気が分からないのは、セミナーのやりにくさに繋がってしまうでしょう。

参加者が離脱しやすい

ウェビナーは視聴者が参加しやすい点が魅力ですが、その一方で離脱もされやすい特性を持っています。通常のセミナーで途中退出をする方はそう多くないため、ウェビナーならではのデメリットと言えるでしょう。

そのため、ウェビナー配信をする際は、視聴者を離脱させないための工夫が大切です。常に視聴者の興味を引き続けることは難しいですが「自分が伝えたいことを確実に伝える」ことを実践できれば、ウェビナーのメリットを活かせる情報発信ができるでしょう。

ウェビナーの活用事例

ウェビナーには様々な使い方がありますが、各企業に適した活用方法できればメリットを最大限に活かすことができます。

一例として、セミナー開催のコストが下がったことで、回数を増やして1日の様々な時間帯でウェビナーを行えるようになった事例があります。その結果、ライフスタイルの都合で中々参加できなかった層にも働きかけができ、より多くの見込み客を獲得できる効果もあったそうです。

また、対面のセミナーを行いつつ、それをウェブ上でライブ配信することで、それぞれの良さが相乗効果を生んだ事例もあるようです。従来のセミナーでは会場の収容能力に悩まされた企業が、ウェビナー配信も組み合わせたことで、従来の倍以上の参加者を集められました。結果として、集客もアンケート回答数も大幅に増え、マーケティングの質の向上に繋がりました。

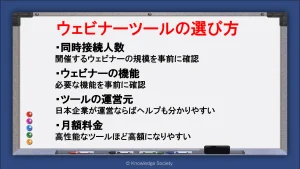

失敗しないウェビナーツールの選び方

ウェビナーを行う際に必要となるのが「ウェビナーツール」です。現在は数多くのツールが存在するため、どのツールを選ぶべきか悩む方も多いでしょう。

そこで以下では、失敗しないウェビナーツールの選び方を解説します。

同時接続人数

各ウェビナーツールやそれぞれのプランには「同時接続人数」が定められています。同時接続人数とは、一度のウェビナーに参加できる人数の上限のことです。

例えば、同時接続人数が100人のウェビナーツールを使用する場合、参加者の上限は100名となります。そのため、大規模なウェビナーを開催予定の場合は、それに伴った同時接続人数を有したツールである必要があります。

ただし、同時接続人数が多いツール・プランほど料金も高額になる傾向があるため、開催予定のウェビナーの規模感を算出してからツールやプランの決定を行いましょう。

ウェビナーの機能

各ウェビナーツールによって、備わっている機能が異なります。一例を挙げると以下のような機能があります。

・チャット機能

・アンケート機能

・メモ機能

・バーチャル背景機能

・動画編集機能

・出欠確認機能

機能が豊富なツールの場合、高品質なウェビナーが開催しやすくなります。しかし、機能が豊富なツールは料金が高額になる傾向があるため、必要な機能をピックアップして、それに適したツールを選択すると良いでしょう。

ウェビナーツールの運営元

ウェビナーツールの運営元は国内・国外と様々です。

運営元がどこであっても質の高いツールは数多くありますが、日本のツールならばヘルプが日本語で書かれており、操作も日本人に合わせて直感的にできる場合が多いでしょう。

もちろん、運営元が国外だと使いにくいというわけではないため、1つの参考としてツールの決定に役立ててください。

月額料金

必要な同時接続人数や機能を満たしているツールが複数ある場合は、費用も重要な要素となります。

ウェビナーツールは月額制の場合がほとんどです。費用をランニングコストとして負担する必要があるため慎重に選択を行いましょう。

【徹底比較】おすすめのウェビナーツール5選

それでは、具体的にどのようなウェビナーツールが存在するのでしょうか。ここでは、おすすめのウェビナーツールを5つ厳選してご紹介します。

特徴やメリット・デメリットなどを詳細にまとめているため、是非参考にしてください。

Zoomウェビナー

料金と接続人数

Zoomウェビナーでは、参加人数に応じた6つのプランが提供されています。仮に最大500人が参加できるウェビナーを開催するためには月額10,700円(年額約7,733円/月)のプランとなります。

| 参加人数 | 月額料金 | 年額料金/月 |

| 最大500名 | 10,700円 | 約7,733円 |

| 最大1,000名 | 45,700円 | 約38,038円 |

| 最大3,000名 | 133,100円 | 約110,883円 |

| 最大5,000名 | 334,700円 | 約278,883円 |

| 最大10,000名 | 872,300円 | 約726,883円 |

| 最大10,000名以上 | 要問合せ | 要問合せ |

Zoomウェビナーは最大参加人数が500人から10,000人以上とまでと幅広いため、自身が開催するウェビナーの規模感に合わせたプランが選択可能となっています。

ウェビナーの形式

基本的な役割分担は「ホスト」「パネリスト」「参加者」の3つに分けられます。

ホストとパネリストのみが、発言と参加者の把握などが可能です。一方で参加者は、挙手やホストの許可を受けた場合の発言など、限定された意思表示しかできません。ただし、参加者はチャットを通して主催者側とQ&A方式のやりとりが可能なため一定の双方向性はあります。

同時に、チャットも参加者の間ではできない点も特徴で、これが通常のミーティングとは異なる点です。また通常の参加者は他の参加者を把握できないため匿名性も保たれます。

画面共有などその他機能

Zoomでは、パネリストとホストの画面共有が可能です。他にもライブ投票機能、またYouTube LiveやFacebook Liveでのストリーミング配信もできます。その他録画など、大抵の基本機能は揃っており、一般的なウェビナーの形式であればスムーズに行えるでしょう。

メリット

昨今のコロナ禍で最も広く導入されているツールの代表格であるため、利用経験のある方も多いです。すでにインストールされているケースも多いため、参加のハードルが低い点がメリットと言えるでしょう。

また、参加者の発言権や参加者間でのやり取りが制限されていることから、参加者のプライバシーが重要なウェビナーやイベントに向いています。

デメリット

参加者と主催者のやりとりがチャットのみであるため、質問の内容によってはうまく伝わらない場合もあります。

双方向性の強いコンテンツを望む場合は、通常のミーティングを利用した方が成功する場合も考えられるため、内容を吟味してウェビナーの開催形式を考えると良いでしょう。

CIsco Webex

料金と接続人数

CIsco Webex Eventsもおすすめのウェビナーツールです。最大3000人の参加者に加え、ストリーミング配信で4万人まで同時視聴可能という機能もあります。

また、制限付きではありますが、無料プランがある点も魅力です。

ただし、200人以上の規模でウェビナーを開催する場合は、直接問い合わせて見積もりをもらう必要がある点に留意しましょう。

| 参加人数 | 月額料金 |

| 最大100名(機能制限あり) | 無料 |

| 最大150名 | 1,490円 |

| 最大200名 | 2,980円 |

| 200名超(カスタマイズ可能) | 要見積もり |

ウェビナーの形式

CIsco Webex Eventsでは「主催者」「プレゼンター」「パネリスト」「投票担当者」「参加者」の5つの権限があり、主催者が他の全参加者の権限設定ができます。参加者は相互のチャットもできず、またカメラ映像も流れません。

株主総会など、プライバシーが重要なものに適した開催形式となります。

その他機能

投票や主催者・プレゼンターとのチャット等の基本的な機能が揃っています。

また、ウェビナーの参加者ごとの関心度を追う機能が豊富な点も特徴です。例えば、参加者がウェビナーのウィンドウなどを最小化した際もそれが検知され、注目度の低下が反映されます。

更に、ウェビナー終了後はレポートをダウンロードできるため、すぐに体系的・戦略的にマーケティングや次のウェビナーの計画に生かすことができます。

メリット

参加者の関心度等、ウェビナーの効果に関わる指標をきめ細かく追うことができ、それをまとめてレポートにする機能がある点が魅力です。ウェビナーをマーケティングに活かしたい場合、非常に心強い存在となるでしょう。

デメリット

購入はCisco社に問い合わせる必要があるため、導入時に時間と手間を要します。しかし、継続して使用する点や、参加者の反応などをデータ化してまとめる機能のメリットを考えれば、大きなそこまで問題にはならないでしょう。

また、Zoomウェビナーと同様、主催者と参加者との間のコミュニケーション手段がチャットに限られるため、ミーティングといった基本機能を利用する方が目的に適う場合があります。

Microsoft Teamsのウェビナー機能

料金と接続人数

Microsoft Teamsのウェビナー機能は、一般法人向けで3つのプランが提供されています。

| 参加人数 | 月額料金 |

| 最大100名(Microsoft Teams) | 無料 |

| 最大300名(Microsoft Teams Essentials) | 430円(年間契約) |

| 最大300名(Microsoft 365 Business Basic) | 650円(年間契約) |

| 最大300名(Microsoft 365 Business Standard) | 1,360円(年間契約) |

有料プランにおける、最大参加人数は同じですが、利用できるサービスが大きく異なります。プランが上がるほど充実した機能を使えるため、必要な機能を明確にしてプランを選択することが大切です。

また、ウェビナーに参加できるのは、最大300人までですが、それ以上の参加希望者がいる場合は、10,000人までに対応できる「ブロードキャスティングモード(ライブイベント)」も提供されています。リアクションはできず視聴のみとはなりますが、大規模なウェビナーも開催可能となっています。

ウェビナーの形式

Teamsのウェビナーでは、300人までが参加するタイプにおいては特段の役割分担はありません。それ以上の参加者数となるライブイベントでは役割分担が他のツール同様発生します。

その他機能

ウェビナー機能では各種リアクション機能や投票機能があるのに対して、ライブイベント機能ではそれらが使えなく、一方向性が強めとなります。

このツールの特徴としては、参加登録ページなどが自動的に作られる点です。そのため、ウェビナーの事前準備が全てがTeams上で行え、労力や手間の軽減ができます。

また、PowerPointのプレゼンテーション機能と連携して発表資料などを提示できる点も特徴で、Microsoft Office系列のツールならではの強みを発揮します。

メリット

Microsoft Officeの各種機能と連携してプレゼンを行えるため、新たなソフトやツールの導入の手間が省ける点がメリットとなります。更に、すでに持っているOfficeの機能によっては追加コストが発生しないため、導入のハードルが低い点も魅力です。

デメリット

参加者の規模が大きくなり、ライブイベント機能を使うことになった場合はリアクションや投票機能、power pointとの連携や参加登録ページの作成ができません。その結果、セミナー中のアプローチの選択肢が減る恐れが生じます。

ライブイベントは、大勢に向けた一方向性の強い挨拶などのスピーチにより適している性格がります。双方向性やプレゼンを重視する場合は規模を大きくしないといった対処が必要になるでしょう。

コクリポ

接続人数と料金

コクリポにはビジネスプランと、エンタープライズプランの2つがあります。

| 最大参加人数 | 月額料金 |

| 100名(ビジネスプラン) | 33,000円 |

| 300名(エンタープライズプラン) | 77,000円 |

コクリポのウェビナーは月間の利用時間が定められており、ビジネスプランで10時間、エンタープライズプランで20時間です。それを超えて利用する際は、1時間あたり3,000円(5時間単位)で購入することが可能となっています。

ウェビナーの形式

コクリポのウェビナーには、主催者・共同主催者(5名まで)・参加者の3つの権限があります。

主催者がウェビナーを準備し、共同主催者を招待します。参加者は、事前に主催者から送られてきたURLをクリックするだけで視聴できる仕組みです。

参加者はカメラをオンにできないため、匿名性も高く安心感のある作りとなっています。

その他機能

画面共有、チャット、アンケートなどの基本機能はこのツールにも揃っています。

また、ウェビナーの準備時に、概要と日時などの基本的な情報を入力するだけで自動的に予約ページが生成されます。操作も非常に分かりやすい点も魅力です。

また、国内企業の開発である点も、安心感に寄与する要因となります。サポート体制も手厚く、分かりやすい操作マニュアルもある上に「ご質問会ウェビナー」も定期的に行っているため、不明点を持たずにウェビナー開催が可能となります。

メリット

ウェビナー初心者に向けのツールと言えるでしょう。ウェビナーの準備から参加まで、操作が非常にシンプルで分かりやすいため、失敗のリスクを限りなく抑えることができます。

デメリット

デメリットとして、ウェビナーを数多く開催する際は、追加で時間の購入が必要となる点が挙げられます。また、参加人数上限がエンタープライズプランでも300名と決して多くないため、ウェビナーを本格的に拡大していく局面では不利に働く場合もあるでしょう。

Adobe Connect Webセミナー

接続人数と料金

Adobe Connect Webセミナーでは、最大参加人数の違いによる3つのプランが提供されています。

| 最大参加人数 | 月額料金 |

| 100名 | 14,758円 |

| 500名 | 53,354円 |

| 1,000名 | 65,842円 |

いずれのプランでも、ホスト(主催者)の権限を持つユーザーは4人まで追加可能です。また、ウェビナーあたりの時間制限などはなく、シンプルで分かりやすい料金体系が特徴となっています。

ウェビナーの形式

Adobe Connect Webセミナーでは基本的に、参加者と主催者の2つの役割があります。主催者が参加者のカメラのon/offの切り替えなどをコントロールでき、主催者に許可された参加者が発言できる仕組みです。

WebセミナーのURLが固定のままである点も特徴です。同じウェビナーで回を分けて行うコンテンツであっても1つのURLで開催できるため、管理が容易となっています。

その他機能

Adobe Connectでもチャットや投票機能、画面共有機能などの一式が揃っています。また、ファイル等の様々なコンテンツも共有可能です。

また、ウェビナー参加者の選別ができる点も特徴です。収容人数を上回る参加申し込みが来た場合は申し込みを保留し、主催者権限で抽選もしくは選別ができます。そのため、主催者のコンセプトに合った参加者を集めることが可能です。

世界中の幅広い官公庁や企業でも導入されている実績の高さも、信頼性を与える要因となるでしょう。

メリット

配信画面レイアウトのカスタマイズができ、双方向性のあるホワイトボード機能まで備えているため、セミナーの内容に応じた伝え方が可能となっています。また、セミナーのURLが管理しやすい点も、主催者・参加者にとって安心できる要素でしょう。

他にも、参加者の抽選や選別が可能な点も、セミナーを円滑に開催するための優れた要因であると言えます。

デメリット

一方で、他のツールに比べて若干割高な点がデメリットととして挙げられます。

もちろん、価格に見合った高機能を備えているので本格的にウェビナーを開催したい場合には大いに価値があります。しかし、初心者やウェビナーの質に比重を置かない企業の場合、コストパフォーマンに優れているとは言えないでしょう。

また、ウェビナーに参加できる人数も決して多くはないため、量より質を追求するのに適したツールであると言えます。

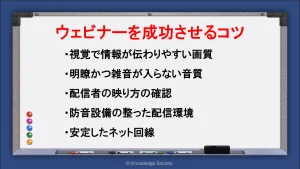

ウェビナーの開催を成功されるための5つのコツ

ウェビナーを成功させるにはいくつかコツがあります。コンテンツの作り込みや事前の段取りの決は当然ですが、画質・カメラワーク・音質等の部分は気付かない人も多いです。

そこでここでは、ウェビナー開催を成功させるためのコツを5つ解説します。

画質に気を配る

ウェビナーは視覚で情報を伝える側面も強いです。そのため、配信する映像の画質には気を配りましょう。

例えば、事前に資料として作ってきた動画を画面共有で流す際も、画質や写り方に注意する必要があります。また、ウェブカメラに写って話をする際の、主催者の画質・画角に気を配ることも大切です。

他にも「解像度が低い」「ノイズが入る」といった事態を防止するため、ウェビナーの目的に応じてカメラのスペックや設定を確認しておきましょう。

可能であればパソコン内蔵の小型カメラではなく、外付けの本格的なカメラを用いることが、ウェビナーの質を上げるためにもおすすめです。

声が明瞭に、かつ雑音が入らないように音質に注意する

画質だけではなく、マイクやスピーカーの音質に気を配ることも大切です。

マイクの音割れやノイズ混じりの音声は、参加者に不快感を与えてしまいます。また、声が小さい・不明瞭といった状況も聞き手にとってはストレスとなるでしょう。

特にウェビナーは、イヤフォンで視聴している方も多いです。音声の不具合は、対面の時以上に視聴者の耳元で起きる点を理解しましょう。

そのため、ウェビナーの品質を上げるには、十分な機材を揃えるだけでなく、音声テストも事前に行うことが重要です。ピンマイクや指向性マイクなど、話す人の声をピンポイントで明瞭に拾えるマイクがおすすめです。

自分たちがどう映っているのか、視聴者目線で確認をする

中には、話し手が画面真ん中に映る形式のウェビナーツールもあります。その際、自分が視聴者からどう見られているのかを意識することが大切です。

表情や仕草、カメラの傾きや位置などは、情報の伝わりやすさや視聴者の集中力の持続に大きく関わります。それだけでなく、ウェビナーや主催者の根本的なイメージにも影響を及ぼす可能性もあるのです。

そのため、リアルタイムで自分がどのように映っているのかを、視聴者目線で気を配ることが重要です。リアルタイムで自分の姿を確認できる鏡やプレビューモニターがあれば理想と言えるでしょう。

周囲の雑音が入らない、防音設備の整った場所で撮影する

上記した音質の問題に近い事柄ではありますが、周囲の話し声や物音が入らないように、ウェビナーを撮る環境を適切に選ぶことが大切です。

例えばウェビナーを収録するスタジオの防音が貧弱だと、他のスタジオでの物音や音声がウェビナーに入ってしまうこともあります。その結果、話し手も視聴者も集中できなくなり、十分な情報提供に繋がらないリスクが生じます。

そのため「スタジオの周囲が静かであるか」「防音設備が整っているか」の吟味が大切です。

安定したネット回線があるかチェックする

ウェビナーを収録する場所に安定したネット回線があるかを確認しましょう。ネット回線のトラブルは、画質にも、写りにも、音声にも大きな影響が出てしまいます。上記の5つのコツを全て押さえていても、ネット回線が不安定なだけで全てに悪い影響を及ぼす恐れがあるのです。

ネット回線は無線よりも有線である方が望ましいです。特にリアルタイム形式でのウェビナーを行う場合は、回線の安定性が直接的に映像に影響するため注意が必要です。

ウェビナーの配信環境にこだわるなら「KSスタジオ」!

ウェビナーは誰でも簡単に始められますが、実際に成功させるのは簡単ではありません。

特に機材や環境が整っていないと高品質なウェビナーの提供は難しいです。

しかし、機材や設備を全て自分で準備する場合、製品選びに時間が取られるだけでなく、莫大な費用も要してしまいます。その結果、ウェビナーのメリットの1つである、低コストを活かしきれなくなります。

そのため、本格的な機材を自前で揃えるのではなく、スタジオごとレンタルできる場所を活用するのがおすすめです。

今回紹介するのは、東京都千代田区九段南に位置する「株式会社ナレッジソサエティ」が提供しているスタジオ「KSスタジオ」です。

以下では、KSスタジオがウェビナーの撮影におすすめの理由を解説します。

高性能な機材

KSスタジオは、テレビ局さながらの本格的な機材を揃えている点が魅力です。

最新の4Kビデオカメラや調節可能な三脚、ピンマイクなどが提供されており、機材を持ち込まなくても綺麗で明るく、安定した映像を撮ることが可能となっています。

また、画面のスイッチャーもあるため、必要に応じて画面を切り替えることができます。資料のスライドや司会者の映る画面など、様々なアングルの映像を臨機応変に使い分けられるため、ウェビナーの品質向上に繋がるでしょう。

照明や遮音性の環境も良好

機材だけでなく、収録の環境が充実している点もKSスタジオの魅力です。

スタジオ内は明るく自然な色合いの白色LED照明が使われており、カメラの前で話す際も、発表資料やホワイトボードを使用しながらの発表であっても、鮮明な映りを保証できます。また、色温度の調整が可能な照明器具もあるため、オリジナル性のあるウェビナーの演出も可能となっています。

スタジオの遮音性が良好である点も魅力です。KSスタジオはシェアオフィスの中にあるため、基本的に目立った話し声や物音が中まで聞こえてくることがありません。他の会議室とも直接隣接していないため、万が一近くの部屋で会話が行われていても安心感があります。

「視聴者目線」を支援する機器もあり

KSスタジオには、自分たちの映り方を確認できるモニターが設置されています。

HDMIケーブルを通じて繋ぐだけで、まるで鏡を見るかのように収録の様子を客観的に確認することができます。

その結果、映り方やカメラの画角、出演者の身だしなみや仕草など、細かい失点要素を潰していくことが可能です。

モニターは、軽量で動かすことも簡単にできるため、好きな場所に配置できます。そのため、配信中であってもカメラから大きく目を離さずに見え方を確認できるため、安心感を持って配信が可能となるでしょう。

ビジネス向けだからこそ、安定したネット回線で安心の配信

KSスタジオでは、有線のインターネット回線も整備しています。運営主体がシェアオフィスだからこそ、インターネット回線も無線・有線問わずしっかりと整備してあるので安心感抜群です。

ウェビナー配信ではインターネット回線の安定性が非常に重要となるため、安定した収録に繋がる大きな要因となるでしょう。

そしてKSスタジオでは、これら全てをシェアオフィスメンバーなら1時間4400円で利用可能となっています。更に、特典適用時には1時間110円という破格の料金で提供されているのです。

もちろん、充実した設備のレンタル料も含まれているため、継続してウェビナー配信を行う場合、非常にコストを抑えることができます。

このように、KSスタジオには高品質なウェビナーを開催できる充実の環境となっているため、是非ご検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回はウェビナーの概要やメリット・デメリット、おすすめのウェビナーツールなどを解説しました。

ウェビナーを効果的に活用できれば、コストを抑えて幅広い方に情報を発信することができます。従来のセミナーと比較して手間もかかりにくいため、非常に魅力的な情報発信手段と言えるでしょう。

しかし、ウェビナーを成功されるためには、ツールや機材、配信環境など、様々なポイントを押さえる必要があります。折角ウェビナー配信をするのであれば、準備を万全に行って、満足できる情報発信に繋げてはいかがでしょうか。