近年は、起業時の資金調達手段としてクラウドファンディングが有力な選択肢の一つとなっています。

実際にクラウドファンディングの活用によって、多額の資金を調達している方も多いです。

しかし、クラウドファンディングにはメリットだけでなくデメリットも存在するため、特徴を適切に理解して、起業計画の実態に合った選択を行いましょう。

また、資金提供を募るクラウドファンディングサイトも様々で、取り組み方次第で成功するか否かも変わります。

クラウドファンディングを成功させて事業をスタートさせるためにも、サイト選びやプロジェクトの取り組み方にも重きを置くことが重要です。

本記事では、クラウドファンディングの種類や資金調達の進め方、メリット・デメリットなどを解説しています。

おすすめのクラウドファンディングサイトも紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

目次

クラウドファンディングとは

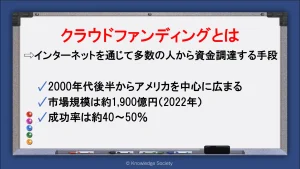

クラウドファンディングとは「crowd(群衆)」と「funding(資金調達)」をかけ合わせた造語です。

その名の通り、インターネットを通じて、多数の人々から少額ずつ資金を集める資金調達手段を指します。

クラウドファンディングを活用した資金調達は、インターネットの普及に伴って2000年代後半からアメリカを中心に広まっていきました。

また、日本での認知度が急激に向上したのは、2011年の東日本大震災のタイミングです。

調達した資金の用途が明確であり、少額からでも支援できることから、被災地の復興へ大きく役立ちました。

近年では、国立科学博物館の運営費の調達方法としてクラウドファンディングが採用されたことが話題となりました。

目標金額1億円に対して、約8億円が支援された結果となっています。

また、個人での活動や事業の立ち上げでの成功例も多数存在します。

例えば、お笑い芸人のキングコング西野亮廣氏は、自身の個展を入場無料で開催するための資金調達方法としてクラウドファンディングを活用しました。

目標金額を180万円と設定するも、遥かに上回る4,600万円の支援が集まりました。

このように、団体・個人に関わらずプロジェクトの内容に共感されれば、莫大な資金を調達できる可能性があるのがクラウドファンディングです。

クラウドファンディングの市場規模

クラウドファンディングは非常に大きな市場規模を有しています。

「株式会社矢野経済研究所」の調査によれば、2016年時点で約716億円であった市場規模は、2017年に約1,744億円と急激な成長を遂げました。

その後も、ほぼ横ばいが続き、2022年には約1,910億円(見込値)となっています。

また、クラウドファンディングサービスなどを運営する「株式会社マクアケ」の「2023年9月期 第3四半期 決算説明資料」によれば、会員数の累計(≒一度でも応援購入したことのある人)は以下のように推移しています。

| 2020年9月期 1Q | 747,000名 |

| 2021年9月期 1Q | 1,391,000名 |

| 2022年9月期 1Q | 1,981,000名 |

| 2023年9月期 1Q | 2,362,000名 |

| 2023年9月期 3Q | 2,526,000名 |

ここからも、クラウドファンディングは幅広い方から注目を浴びている旨が理解できるでしょう。

参考:国内クラウドファンディング市場の調査を実施(2022年)

参考:2023年9月期 第3四半期 決算説明会資料

クラウドファンディングの成功割合

クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」のデータによれば、プロフェクトの目標到達率は以下のように公表されています。

| 支援経験なし | 約35% |

| 支援経験あり | 約55% |

平均すると約40~50%程度と予想ができます。

約半数の方が自身のプロジェクトに向けて資金調達を成功させている状態です。

しかし反対に、約50%の方は目標金額に到達できていないともいえます。

クラウドファンディングを活用するリスクは大きくないため、成功率約50%は決して低くありませんが、プロジェクトの内容や戦略を念入りに検討して支援を募ることが重要といえるでしょう。

クラウドファンディングで起業を行うという選択肢

現在は資本金1円から法人の設立ができ、ネット起業の選択肢も増えているため、従来よりも起業がしやすい環境となっています。

起業資金も比較的抑えられる環境ではありますが、事業内容や当面の活動資金によっては、多額の資金調達が必要となるケースも多々あります。

しかし多くの方にとって、資金調達は大きな壁となりやすいです。

資金調達方法は様々で、それぞれメリット・デメリットがあります。

当然クラウドファンディングでの資金調達にもメリット・デメリットがあるため、特徴を適切に理解して「資金調達手段はクラウドファンディングが最適か」を判断することが重要です。

クラウドファンディングのメリット・デメリットや、その他の資金調達手段については詳しく後述しています。

クラウドファンディングで起業の資金調達を行うメリット

クラウドファンディングの資金調達には、融資や投資にはない様々なメリットが存在します。

これらのメリットを活かして起業ができれば、資金繰りやマーケティングの面で有利に事業運営ができるでしょう。

ここでは、起業時の資金調達手段でクラウドファンディングを選択するメリットを解説します。

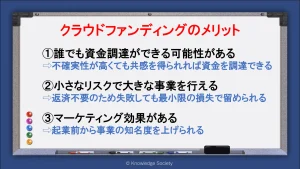

誰でも資金調達ができる可能性がある

個人・団体に関わらず、誰でも資金調達できる可能性がある点がクラウドファンディングの大きな魅力です。

クラウドファンディングでの資金調達は、例え不確実性が高い事業プランであっても、支援者からの共感を得られれば巨額の資金を調達できる可能性があります。

通常一人では難しい事業プランでも、実現できる可能性が生じるでしょう。

一方で銀行融資や投資家からの出資の場合は、将来的に利息を含めて返済できる確実性や、将来の成長性などが重視されます。

いくら社会に貢献できる、もしくは大多数から共感を得られる事業プランであっても、審査に落ちる、もしくは投資家にとっては魅力的に映らないといった事態に陥る可能性が生じます。

そのため「多くの方から共感を得られる」「実現性は低いがチャレンジしたい」などと考える場合は、クラウドファンディングでの資金調達が向いている可能性が高いです。

小さなリスクで大きな事業を行える

小さなリスクで大きな事業を行える点もクラウドファンディングの魅力です。

クラウドファンディングで調達した資金は、基本的に返済を要しません。

支援者に対してリターンやお礼は必要となりますが、資金そのものの返済は不要であるため、万が一起業に失敗しても最小限の損失で留めることができます。

一方で金融機関からの融資を受ける場合は、事業に失敗しても返済の義務は残ります。

法人を立ち上げる場合は有限責任ですが、代表者本人が保証人に入るケースがほとんどです。

そのため、巨額の借入をしたうえで事業に失敗してしまうと、その後の返済が長期に渡る可能性があります。

当然、起業を成功させる前提で動くべきといえますが、万が一失敗した際の再起がしやすい点もクラウドファンディングの魅力といえるでしょう。

マーケティング効果がある

クラウドファンディングサイトでプロジェクトを公開すると、費用をかけず不特定多数の方にプロジェクトの内容を伝えることができます。

起業後はマーケティングが重要課題の一つとなるため、起業前から認知度を高められれば、事業立上げ後の大きなアドバンテージとなるでしょう。

例え目標金額に届かなかったとしても、プロジェクトの内容に共感した方がファンとなり、起業後の顧客となる可能性が生じます。

クラウドファンディングで起業の資金調達を行うデメリット

一方で、クラウドファンディングには、融資や投資と比較した際のデメリットが存在することも事実です。

資金調達手段を決定する際は、デメリットを許容できるかを必ず判断したうえで意思決定を行いましょう。

ここでは、クラウドファンディングで起業の資金調達を行うデメリットを解説します。

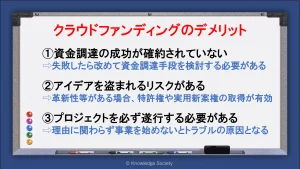

資金調達の成功が確約されているわけではない

クラウドファンディングサイトにプロジェクトを掲載しても、目標金額に届かない可能性があります。

上述した通り、クラウドファンディングの成功割合は50%程度です。

クラウドファンディングでの資金調達は、準備期間や支援期間を含め、決して短くはない時間を要します。

それにも関わらず目標金額に達しなかった場合は、改めて資金調達手段の検討を行う必要があります。

スピードが求められる事業プランの場合は、ロスした時間が致命的になる可能性も否めないため注意が必要です。

アイデアを盗まれるリスクがある

クラウドファンディングでプロジェクトの掲載を行う際は、自身のアイデアや活動内容を事細かに記載する必要があります。

この際に、独自性や革新性がある事業プランであった場合、アイデアを盗用されて、先に事業に着手されるリスクが発生するため注意が必要です。

対策としては、特許権や実用新案権を取るなどが挙げられます。

プロジェクトを必ず遂行する必要がある

クラウドファンディングで資金調達を行った際は、プロジェクトを必ず遂行する必要があります。

資金調達を行ったにも関わらず事業を開始しないと、理由に関わらずトラブルの原因となるため注意が必要です。

「資金調達後に別のプロジェクトを行おうと思った」「資金調達後に事業に失敗する大きな要因が見つかった」なども支援者視点では理由になりません。

そのため、プロジェクトの掲載を行う前に「本当にこの事業を始めて大丈夫か」を適切に判断することが重要となります。

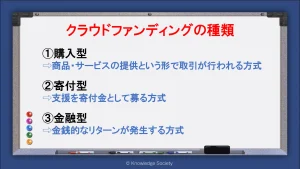

クラウドファンディングの主な種類

一言でクラウドファンディングといっても、支援者への対応などによって複数種類に分けられます。

ここでは、クラウドファンディングの主な種類を解説します。

購入型

購入型は、クラウドファンディングの中で最もメジャーな手法の一つとなります。

購入型の場合、支援を募る側は何かしらのサービスの提供、支援側はサービスの購入といった形で取引が進みます。

具体的に挙げると「オリジナルグッズの提供」「サービスを利用する権利」などです。

支援額に応じた複数のリターンを準備することが一般的で、金銭でのリターンはできない点に留意してください。

寄付型

クラウドファンディングの寄付型とは、支援を「寄付金」として募る方式です。

主に公益的な活動などで利用されることが一般的です。

お礼は可能ですが、あくまでも寄付であるため対価性のない内容に限定されます。

具体的にはお礼の手紙や映像などです。

寄付型のクラウドファンディングは東日本大震災の復興支援などに大きく役立ちました。

金融型

クラウドファンディングの金融型とは、金銭的なリターンが発生する形態を指します。

以下の3つの形態に分けられる点が特徴です。

・貸付型

・ファンド型

・株式方

貸付型

クラウドファンディングの貸付型とは、クラウドファンディングサービスを通じて支援者から資金を借入れる資金調達方法で「融資型」「ソーシャルレンディング」とも呼ばれます。

支援を受けた方は、融資の返済期限に沿ってクラウドファンディングサービスに返済をしていきます。

クラウドファンディングサービスに返済された資金は、支援額に沿って支援者に分配される仕組みです。

ファンド型

ファンド型のクラウドファンディングとは、事業の実績に応じて返済額が決まる資金調達方法です。

契約期間中の売上の一部をクラウドファンディングサービスに返済し、支援者に分配される仕組みです。

事業で大きな成功を収めた場合、上記の貸付型よりも多くの金額を支払う必要がありますが、業績が伸びない場合の負担を抑えられます。

また、金銭ではなく優待の商品やサービスがリターンになる場合もあります。

株式型

株式型のクラウドファンディングとは、企業の未公開株を受け渡す形で資金調達を行う方法です。

その特性から、個人ではなく株式会社のみが取れる手法となります。

また、通常の株式投資とは異なり、投資額や資金調達額に上限が定められているケースが多く、売却先も制限されています。

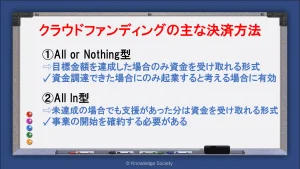

クラウドファンディングの主な決済方法

クラウドファンディングの決済方法は、大きく以下の2種類に分けられます。

・All or Nothing型

・All In型

それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なるため、違いを適切に理解しましょう。

All or Nothing型

All or Nothing型とは、目標金額を達成した場合のみ資金を受け取れる形式です。

目標金額を達成できなかった場合は、全額返金を行う形となります。

「十分な資金が集まった場合のみ事業を立ち上げる」などと考えている方におすすめです。

All In型

一方でAll In型とは、目標金額を未達成だった場合でも支援があった分は資金を受け取れる形式です。

ただし、プロジェクトの達成・未達成に関わらず、事業の開始を確約する必要があります。

「資金が十分に集まらなかったためプロジェクトを見送る」といった選択はできません。

そのため「クラウドファンディングで資金が十分に集まらなかった場合でも、100%起業を行う」と考える方におすすめです。

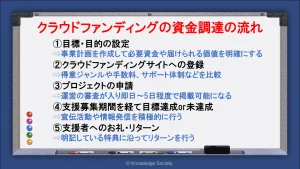

クラウドファンディングで起業の資金調達を行う流れ

ここでは、クラウドファンディングで起業の資金調達を行う流れを解説します。

一定の期間を要する手続きとなるため、事業プランから逆算して準備を行いましょう。

目標・目的の設定

起業の資金調達でクラウドファンディングを選択する際は、以下の3点を決めましょう。

①何の事業内容で支援を求めるか

②目的の達成にはいくらの資金が必要か

③支援をした人には何のメリットがあるか

クラウドファンディングを成功させるには、支援者が「このプロジェクトだったら支援したい」と思えるように計画を行う必要があります。

最初に「何のために起業してどのような活動を行っていくのか」を決めます。

また、事業内容が決まったら必要資金の額を算出し、算出金額全額の支援を求めるか否かを判断します。

「起業資金の一部のみを募る」「起業資金に加え当面の運転資金も募る」など、達成できる額かどうかを調整しながら決定しましょう。

加えて「支援者のメリット」も重要な要素です。

支援をした人のメリットも様々あり「このプロジェクトが成功したら自身の生活は変わる」「出資をした際に物的なリターンをもらえる」などが挙げられます。

そして、クラウドファンディングの目的な目標金額の設定には、事業計画書の作成が重要です。

綿密な事業計画書を作成すれば、事業内容の明確化や必要資金の算出、顧客・支援者に届けられる価値が明確になります。

事業計画書の作成については、以下の記事で詳細に解説しているため、ぜひご覧ください。

クラウドファンディングサイトへの登録

クラウドファンディングは、クラウドファンディングサイトを通じて支援を募ります。

クラウドファンディングサイトによって特徴は様々であるため、得意ジャンルや手数料、サポート体制などを比較して、起業の内容に適したサービスを選択しましょう。

おすすめのクラウドファンディングサイトや、サービスの選び方については詳しく後述しています。

プロジェクトの申請

クラウドファンディングサイトへの登録が終わったら、プロジェクトの起案に進みます。

ここでは、プロジェクトの内容や目標金額、支援募集期間、募集方式の設定などを行います。

申請が完了すると運営側からの審査が入り、最短即日から5日程度で支援の募集が可能となる流れです。

申請内容に不備がある場合は、再申請を行う必要があるため注意しましょう。

支援募集期間を経て目標達成or未達成

支援募集期間が終わった段階で目標金額を達成していれば、手数料を差引いた額を事業資金として得ることができます。

一方で、未達成だった場合は決済方法による点に留意してください。

「All In型」であれば、未達成だった場合でも、支援をされた分は資金として振り込まれます。

一方で「All or Nothing型」の場合は、全額返金となります。

また、システム上で行うべきことはありませんが、支援募集期間中でも何もせず終了を待ってはいけません。

プロジェクトを多くの人に知ってもらうために宣伝活動を行うことが重要となります。

支援者へのお礼・リターン

支援募集期間が終わったら、プロジェクトの成功、失敗に関わらずリターンやお礼を行います。

募集の際に支援者への特典を明記している場合は、その特典に沿ったリターンを行います。

他にも、お礼のメッセージを送る、支援者一覧の名前を載せる(名前の使用許可は必須)などを行い、支援をしてもらった感謝の気持ちを表しましょう。

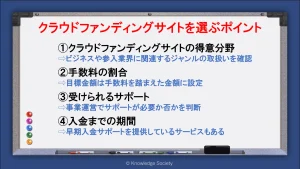

クラウドファンディングサイトを選ぶ際のポイント

各クラウドファンディングサイトによって、特徴は様々です。

資金調達の成功確率を上げるためにも、各サイトの特徴を理解して、起業内容に適したサービスを選択しましょう。

ここでは、クラウドファンディングサイトを選ぶ際のポイントを解説します。

クラウドファンディングサイトの得意分野

各クラウドファンディングサイトによって「ビジネス」「飲食店」「美容」など、取扱っているジャンルが定められています。

そのため「ビジネス」もしくは参入業界に関連するジャンルを取扱っているサービスを選択しましょう。

手数料の割合

各サービスでは、達成額の一定割合の手数料が定められています。

実際に振込まれる額は、達成額から手数料を差引いた金額であるため、基本的に手数料は少ない方が有利になります。

各サービスで定められている手数料は、10%から20%程度と幅広いため必ず確認しましょう。

また、目標金額を設定する際は、手数料を差引かれることを計算に入れて決めることが重要です。

受けられるサポート

クラウドファンディングサイトによっては、プロジェクトの実行中もしくは終了後のサポートを受けられる場合があります。

また、サポートの内容によってプランが異なる場合もあります。

そのため、事業を進める中でのサポートが必要か否かを判断して、必要な場合は適切なサポートを受けられるかを確認しましょう。

入金までの期間

プロジェクトに成功してから入金までに要する期間もサイトによって異なります。

事業運営をスピーディーに進めたい場合などは、入金が早いサービスを選ぶとよいでしょう。

また、クラウドファンディングサイトによっては、早期入金のサポートを提供している場合もあるため、事前に確認しましょう。

おすすめのクラウドファンディングサイト6選

ここでは、おすすめのクラウドファンディングサイトを紹介しています。

手数料やジャンルも表にまとめているため、ぜひ参考にしてください。

CAMPFIRE(キャンプファイヤー)

CAMPFIREの大きな特徴は扱っているテーマの多さです。

ビジネスから飲食店、美容系やアート系など、ほぼ全てのテーマを取り扱っています。

そのため、どのような起業内容でも安心して利用ができるでしょう。

また、利用者数も非常に多いため、プロジェクトが多くの人の目に触れるメリットも生じます。

|

公式サイト |

|

|

主なジャンル |

ビジネス・起業/飲食店/美容/アート/スポーツ/アニメ等 多ジャンル |

|

クラウドファンディングの種類 |

購入型/融資型 |

|

手数料 |

17%(税抜) |

|

運営会社 |

株式会社CAMPFIRE |

Makuake(マクアケ)

Makuake(マクアケ)は「株式会社サイバーエージェント」が親会社の「株式会社マクアケ」が運営するクラウドファンディングサービスです。

多くのジャンルを扱っているサービスに加え、認知度が高い親会社を有しているという安心感もあります。

また、各分野における専門家が在籍しており、プロジェクト成功のためのサポートも手厚いことが特徴です。

|

公式サイト |

|

|

主なジャンル |

スタートアップ/フード/コスメ/社会貢献/テクノロジー等 多ジャンル |

|

クラウドファンディングの種類 |

購入型 |

|

手数料 |

20%(税込) |

|

運営会社 |

株式会社マクアケ |

Readyfor(レディーフォー)

Readyfor(レディーフォー)はサイト設立が2011年3月と、日本のクラウドファンディングサイトの先駆者といっても過言ではありません。

購入型・寄付型の両方を取り扱っていますが、特に寄付型クラウドファンディングに強みを持っています。

地域貢献や地域活性のプロジェクトが多いため、これらの起業を行う方におすすめです。

|

公式サイト |

|

|

主なジャンル |

社会貢献/地域活性/医療等 |

|

クラウドファンディングの種類 |

購入型/寄付型 |

|

手数料 |

シンプルプラン:12%(税抜) |

|

運営会社 |

READYFOR株式会社 |

kibidango(きびだんご)

kibidango(きびだんご)の最大の特徴は約80%の成功率です。

それぞれのジャンルのプロフェッショナルがサポートを行うため、非常に高い割合での成功確率を達成しています。

また、手数料が10%と低めの設定である点も魅力です。

ジャンルごとの区分がないことも特徴の1つで、プロジェクトのユニークさや強い思いが、審査を突破するポイントとなります。

|

公式サイト |

|

|

主なジャンル |

ビジネス/スタートアップ/フード/デザイン/社会貢献/IT等 ジャンルによる制限なし |

|

クラウドファンディングの種類 |

購入型 |

|

手数料 |

10% |

|

運営会社 |

きびだんご株式会社 |

イークラウド

イークラウドは株式投資型のクラウドファンディングサイトで、最大約1億円まで資金調達が可能となっています。

また、最短1ヶ月で資金調達が可能であるため、比較的スピーディーに起業を目指せる点も魅力です。

ベンチャー投資の経験が豊富なメンバーが在籍しており、大和証券グループとも連携しているため、安心してサービスを利用できるでしょう。

|

公式サイト |

イークラウド |

|

主なジャンル |

ビジネス |

|

クラウドファンディングの種類 |

株式投資型 |

|

手数料 |

・株式の発行価格の総額の5,000万円以下の部分:22%(税込)相当額を上限とした金額※① ・総額が5,000万円超の場合:①に5,000万円超の金額の16.5%(税込)相当額を上限とした金額を加えた金額 |

|

運営会社 |

イークラウド 株式会社 |

GoodMorning

GoodMorningは、ソーシャルグッド領域に特化したクラウドファンディングサービスです。

業界最安水準となる9%の手数料で利用できる点が魅力で、総参加者数26万人、総支援額26億円を達成しています。

社会問題を解決するビジネスプランで起業を目指す方におすすめです。

|

公式サイト |

GoodMorning |

|

主なジャンル |

社会問題 |

|

クラウドファンディングの種類 |

購入型/寄付型 |

|

手数料 |

9% |

|

運営会社 |

株式会社CAMPFIRE |

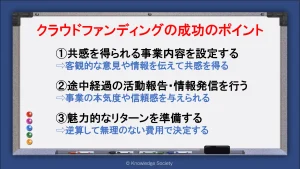

クラウドファンディングの資金調達を成功させるポイント

クラウドファンディングの成功割合は50%程度であるため、全員が成功できるわけではありません。

資金調達の成功確率を少しでも上げるためにも、ポイントを押さえてクラウドファンディングの手続きを進めましょう。

ここでは、クラウドファンディングで起業の資金調達を行う際のポイントを解説します。

共感を得られる事業内容を設定する

クラウドファンディングの成功に重要なポイントは、プロジェクトに共感してもらうことです。

クラウドファンディングは融資や出資とは異なり、支援者からの共感によって成功するか否かが決まります。

例えば、自分の主観ばかり記載していても、支援者からはイメージがしにくいことがあります。

「現在の問題点は何か」「成功するとどのように問題が解決するか」「成功するために何をするか」など、客観的な意見を伝えることで共感を得られ支援に繋がるでしょう。

また、そもそも共感を得にくい事業内容である場合や、恩恵を受けられる人が一定地域に限定されている場合などは、クラウドファンディングの成功難易度が上がる可能性があるため注意しましょう。

途中経過の活動報告・情報発信を行う

支援募集期間が始まった後は、ただ待つだけでなく、活動報告を行いましょう。

例えば「現在いくらの支援が集まっている」「スタートアップに向けて○○している」などです。

小まめな報告を行うことで、事業に対する本気度や信頼感を与えられます。

また、SNSなどで発信を続ければプロジェクトが広がり、支援者の増加にも繋がります。

支援者にとって魅力的なリターンを準備する

クラウドファンディングには、純粋に支援を行いたい人も多数いますが、やはりリターンの内容も重要です。

支援者にとってメリットとなり、支援したいと思えるリターンを設定しましょう。

しかし、リターンを充実させすぎると自身の負担が重くなる点に注意が必要です。

リターンに使える費用から逆算して、無理のない範囲で決定することが大切です。

クラウドファンディングでの資金調達の成功例

実際にクラウドファンディングで資金調達を行い、起業や事業の成功に繋げた例が多数存在します。

ここでは、クラウドファンディングでの資金調達の成功例を解説します。

株式会社JAMの成功例

株式会社JAMによって行われたプロジェクト「SAVE THE JAM–「印刷で遊ぶ。印刷と遊ぶ。」を残したい-」は、新型コロナウイルスによって資金繰りが厳しくなった当該法人の店舗維持費などの支援を求めたプロジェクトです。

10,000,000円の目標金額でしたが、結果として30,000,000円を超える支援が集まりました。

約20種類のリターンを設定したことで、同じ支援金額でも様々なリターンを選択できる点に工夫が伺えます。

参考:株式会社JAM

参考:SAVE THE JAM – 「印刷で遊ぶ。印刷と遊ぶ。」を残したい –

SABARの成功例

全国に10数店舗展開している鯖料理専門店の「SABAR」も、クラウドファンディングで成功した例です。

社長の右田孝宣氏が2012年に大阪にオープンした「鯖や」は資金繰りの悪化により倒産の危機に追い込まれました。

その際に、クラウドファンディングを活用し「SABAR」の1~4号店の開業資金の調達を行います。

およそ1,000名から約3,700万円の支援があり、みるみる事業を成長させました。

参考:【公式】SABAR(サバー)

参考:とろさばを世界ブランドに!とろさば料理専門店「SABAR(サバー)」関東初出店!

佐藤我久氏の成功例

「佐藤我久」氏が行った「大学生路上靴磨き職人が名古屋に「魅せる」靴磨き専門店を開くプロジェクト!!」は、当時現役大学生であった佐藤我久氏が、自身の靴磨き専門店の開業資金として支援を募ったプロジェクトです。

目標金額を1,000,000円と設定しながら2,500,000円以上の支援を受けることに成功しました。

例え個人でも、大きな資金を集められるクラウドファンディングの魅力を発揮した例といえます。

参考:ASHIDO HOKKAIDO

参考:大学生路上靴磨き職人が名古屋に「魅せる」靴磨き専門店を開くプロジェクト!!

青森商工会議所の成功例

「青森商工会議所」が行った「【ふんばるアオモリ】~青森の飲食店応援プロジェクト~」はその名の通り、青森県の飲食店を支援するためのプロジェクトです。

3,804人の支援者によって53,000,000円を超える支援が行われました。

現在の問題点を明確にし、プロジェクトが成功することで何が変わるのかを明確にしている点がポイントです。

また、地域に着目したプロジェクトは近隣の方からの注目度が大きいです。

自身の生活にも影響することが目に見えているため、そのような方々からの支援が大きいとも考えられます。

福茶庵の成功例

「長野で愛されて38年、肴や「福茶庵」を移転してもっと愛されるお店にしたい!」は「福茶庵」によって、店舗移転の費用の支援を募ったプロジェクトです。

目標金額の2倍以上である1,000,000円を超える金額の支援が集まりました。

お店の歴史を説明し支援者の共感を得ている点と、使用目的の透明性が高い点がポイントです。

約6年経過した現在でも長野市で営業が続いています。

参考:長野で愛されて38年、肴や「福茶庵」を移転してもっと愛されるお店にしたい!

高橋慶彦氏の成功例

「東北プリントワールド株式会社」の代表者である「高橋慶彦」氏が行った「お店と中小企業の売上アップに貢献するための販促アプリを開発し、日本を元気に!東北発の新しい集客ツール」では、スマートフォンアプリの開発費用を募ったプロジェクトです。

当プロジェクトでは非常に頻繁な活動報告を行っており、2,000,000円の支援を集めました。

また、資金の使用目的が明確であり、安心して支援が行えた点もポイントです。

参考:東北プリントワールド

起業で使えるクラウドファンディング以外の資金調達方法

起業で使える資金調達方法には、クラウドファンディング以外にも以下のような手段があります。

・融資

・出資

・補助金および助成金

・ビジネスコンテストの賞金 など

それぞれメリット・デメリットが異なるため、各資金調達方法を比較・検討して、起業の実態に最も適した選択を行いましょう。

起業で使える資金調達方法については、以下の記事で詳細に解説しているため、ぜひご覧ください。

まとめ

現在は、起業時における資金調達の選択肢の一つとして、クラウドファンディングが注目を浴びています。

クラウドファンディングでの資金調達には「誰でも資金調達できる可能性がある」「個人でも大規模な起業を目指せる」といったメリットがあります。

しかし、その一方で「必ず成功するとは限らない」「アイデアを盗用されるリスクがある」といたデメリットがあることも事実です。

そのため、メリット・デメリットを正しく理解して、活用するか否かを判断しましょう。

当記事ではメリット・デメリットはもちろん、資金調達の流れ、成功のポイント、おすすめのクラウドファンディングサイトなども解説しているため、ぜひ参考にしてください。

パラダイムシフトの「クラウドファンディングを利用した資金調達とは? 種類や主要なサービスの特徴などを紹介!」では、そのメリット・デメリットや、様々なタイプのクラウドファンディングを具体的サービスと共に紹介しています。

この記事の執筆者

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。

起業のノウハウ

バーチャルオフィス

九段下駅徒歩30秒!?超好立地シェアオフィス「ナレッジソサエティ」

東京のバーチャルオフィス徹底比較(1)ナレッジソサエティ

【満員御礼】公益財団法人まちみらい千代田主催 公的支援機関の制度・助成金・融資活用講座