「転売ビジネスは違法?」「転売ビジネスに興味があるが注意点はある?」とお悩みではないですか。

近年は「転売ヤー」という言葉も浸透し、「転売は違法」と思っている方も多いです。しかし、実は転売自体に違法性はありません。

しかし、転売の実態によっては違法となるケースもあります。違法になる基準を知らずに転売を行うと、厳しい罰則を受ける恐れもあるため注意が必要です。

また、2021年にデジタルプラットフォームに纏わる法律「デジプラ法」が制定されました。デジタルプラットフォームは転売に必須のツールであるため、デジプラ法の正しい理解も大切です。

そこで本記事では、転売ビジネスが違法になるケースや罰則、安全に転売を行うために必要な取組みなどを解説しています。転売を行う際は正しい知識を身に付けて、安全に取引をできるようにしましょう。

目次

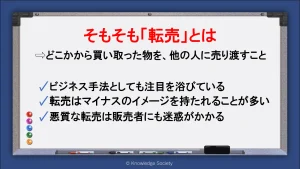

そもそも「転売」とは

「転売」とは「どこかから買い取った物を、他の人に売り渡すこと」を指します。

例えば「リサイクルショップで安価に商品を購入し、メルカリやヤフーオークションなどのプラットフォームを用いて売却する」などです。

現在はネットショップやフリマアプリといったデジタルプラットフォームが充実しており、出品や購入を行いやすくなりました。

これらはビジネスにおいても重宝されるツールとなり、転売も注目を浴びる取引方法となっています。

転売がネガティブなイメージを持たれる理由

多方面から注目を浴びている転売ですが、多くの方がネガティブなイメージを持っています。

その理由の1つが「本当に商品を欲しい人が適正な価格で商品を購入できない」ためです。

具体例を挙げると「チケット転売」が挙げられます。アーティストのライブチケットの抽選に、参加する意思なく申し込み、定価の何倍もの価格で販売する事例が度々発生しました。

その結果、本当にライブに参加したい方が当選せず、非常に高額な価格で転売されたチケットを購入する自体に繋がりました。このような事例があり、現在はチケットの転売について法規制が定められています。

他にも、ゲームやトレーディングカードなどの転売も問題視されています。

類似の事例も度々メディアに取り上げられたことで「転売は悪質な行為である」というイメージが定着したと想像できます。

悪質な転売は販売者側にも迷惑がかかる

転売で迷惑を被るのは商品が欲しい消費者だけではありません。大量の在庫を同じ人に販売する事業者も被害を被ります。

具体的には以下のようなリスクが生じます。

・在庫を持てずに顧客離れに繋がる

・消費者からのクレームが入る恐れが生じる

・自社のイメージが落ちる可能性がある

・転売対策に時間や労力を要する

販売者の取組みによっては悪質な転売を減らせるため「いかにして本当に商品が欲しい人に販売するか」が重要な要素となるでしょう。

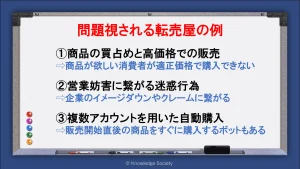

問題視される転売ヤーの例

転売によって利益を得ようとする方を「転売屋」や「転売ヤー」などと呼びます。「転売ヤー」という言葉には、侮蔑の意味も含まれているイメージです。

適性な転売は特段問題視されませんが、以下のような行為で転売を行う場合は悪質とみなされる可能性が高いです。

ここでは、問題視される転売の例を3つ紹介します。

商品の買占めと高価格での販売

転売の中でも大きく問題視されている行動が「商品を買い占めて高価格で販売する行為」です。

商品の買占めによって販売者側の在庫がなくなり、本当に商品が欲しい消費者が適正価格で購入できなくなります。

また、多くの転売屋が全国で商品の買占めを行うと、市場から商品がなくなる点も大きな問題点です。

その結果、商品需要が高騰し、転売屋が高価格で商品を出品を行う流れとなります。

消費者の中には「高価格でも商品が欲しい」と考える方も一定数存在します。

そのような方が転売屋から高額な商品を購入するため、悪質な転売が止まらない要因になっていると予想できます。

営業妨害に繋がる迷惑行為

転売屋の中には営業妨害に繋がる迷惑行為を行う方も存在します。

具体的には以下のような行為です。

・開店と同時に店内を走って商品を確保する

・売り場を占領する

・購入前に高値で売れる商品をサーチする

売り手にとって、これらの行為は顧客の減少やクレーム、イメージの低下に繋がる原因となります。

ECサイトでの複数アカウントを用いた自動購入

中には、機械ボットを利用して、大量のアカウントで商品を自動購入している転売屋も存在します。

販売開始直後の商品をすぐに購入できるプログラムもあり、ECサイトを用いる一般消費者の手に届かない事態に繋がります。

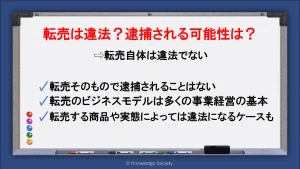

転売は違法?逮捕される可能性はある?

マイナスのイメージを持たれている転売ですが、転売自体は違法性はありません。また、転売そのもので逮捕されることもありません。

意外に感じる方も多いですが、転売の根本となる「安く仕入れて高く販売する」というビジネスモデルは、多くの業界で共通しているビジネスの基本であるためです。

しかし、転売する商品や実態によっては違法となるケースも存在します。実際に違法な転売をして逮捕された事例も存在するため注意が必要です。

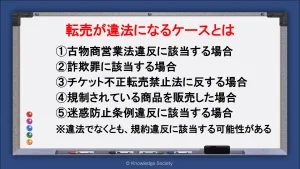

転売が違法になるケースとは

上述した通り、転売自体が違法になることはありません。しかし、転売の商品や実態によっては違法になるケースもあります。

ここでは、転売が違法になるケースを解説します。

古物商営業法違反に該当する場合

「古物商営業法違反」に該当する場合、転売が違法となります。

「古物商」とは、中古品や新古品などの「古物」を売買する事業です。

古物商を営むには、各都道府県から古物商許可の取得が必要となります。

転売であっても、中古品や新古品を取り扱っていて事業と判断される場合は古物商に該当します。つまり、この場合では古物商の許可の取得が必要です。

古物商の許可を得るには、許可申請に加えて古物商を営む営業所が必要となります。

古物商営業法に違反すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方を課される可能性があります。自身の転売は古物商に該当するか否かを必ず確認しましょう。

なお、新品の商品や自分のために購入した古物、無料で引き取った古物などを販売する際は古物商に該当しません。この場合は、古物商許可を取らずに販売が可能となっています。

詐欺罪に該当する場合

詐欺行為に該当する転売は違法行為となります。具体的には「転売目的を隠して商品を購入した場合」などが挙げられます。

実際に、コンサートの電子チケットを転売目的で獲得した人が、詐欺罪で有罪と判決されたケースが発生しています。懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決が下された例です。

詐欺罪として有罪になると、10年以下の懲役という重い罰則を課されます。

チケット不正転売禁止法違反に該当する場合

コンサートやスポーツなどのチケットを不正に転売する行為、もしくは不正転売を目的として購入する行為は違法です。

ただし、チケット不正転売防止法の対象となるのは、業として、継続的に取引を行う場合に限ります。

チケット不正転売禁止法は、ファンや興行主を保護し文化やスポーツを振興する目的で2019年に施行されました。正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」です。

チケット不正転売禁止法に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方を課されます。

しかし中には「急に予定が悪くなって、ライブに行けなくなった」などの場合もあるでしょう。そのような場合は「公式リセール」の活用が推奨されています。

公式リセールとは、急にコンサートなどに行けなくなった場合において、そのチケットの購入を希望する方に対して、定価で再販できるサービスです。

公式リセールでの売却ならば、適法に不要なチケットの販売が可能となります。

なお、転売されたチケットの購入は適法です。しかし、購入によって違法な転売屋を助長する形となるため、高額に転売されたチケットの購入は避けましょう。

販売が規制されている商品を販売した場合

販売行為が規制されている商品の転売や、法律に反する商品の転売も違法となります。

具体的には、以下のような商品には国や都道府県からの許認可が必要です。

・古物

・酒類

・医薬品

・タバコ など

特に、薬機法違反には注意が必要です。転売において化粧品は人気の商品の1つですが、海外から輸入した商品の販売は薬機法違反となる恐れがあります。

酒税法違反となるのは、継続して種類を出品・販売するケースに限られます。反対に言えば、自身の飲用目的で購入した商品や、他者からもらった商品を販売する分には違法とはなりません。

また許認可に関係なく、国内での単純所持や販売が禁止されている商品の転売も当然違法となります。具体的には以下のようなものです。

・コピー商品

・拳銃

・指定薬物

・児童ポルノ など

このように販売が禁止、もしくは許可が必要な商品は数多くあり、同じ商品でも実態によって適法か違法かが変わる場合もあります。

そのため、自分が転売する商品は「許可なく販売できる商品か」「適法な商品か」を必ず確認しましょう。

迷惑防止条例違反に該当する場合

転売が迷惑防止条例違反になる場合もあります。

具体的な規則は各都道府県によって異なりますが、チケットの転売などが該当します。

事例としては、2017年にライブコンサートのチケットを転売目的で大量購入した男性が、東京都迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された出来事などです。

そのため、自分が居住している都道府県の条例の確認も必須といえます。

なおこのケースは、チケット不正転売禁止法の制定によって、迷惑防止条例での逮捕よりも、チケット不正転売禁止法で逮捕される可能性の方が高まったと考えられます。

違法でなくとも、規約違反に該当する可能性がある

違法でない転売であっても、使用するプラットフォームによっては規約違反になる可能性があります。

一例としては、無在庫販売での転売が挙げられます。Amazonやヤフオク、メルカリなどでは手元にない商品の出品が禁止されているため、規約違反となる可能性が高いです。

規約違反に該当すると、出品取消しや、アカウント削除に繋がるリスクが生じます。

違法な転売で生じる罰則まとめ

違法な転売を行うと、以下のように厳しい罰則が課されます。

また、販売商品や販売方法によっては以下以外の法令に違反する恐れが生じます。

| 古物営業法違反(無許可での古物営業) | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは併科 |

| 詐欺罪(電子計算機使用詐欺) | 10年以下の懲役 |

| チケット不正転売禁止法違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは併科 |

| 薬機法違反(無許可販売) | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくは併科 |

| 酒税法違反(無許可販売) | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| たばこ事業法違反(無許可販売) | 30万円以下の罰金(卸売販売の場合) 50万円以下の罰金(輸入タバコの販売の場合) |

| 迷惑防止条例違反 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合) |

| プラットフォームの利用規約違反 | 利用制限等 |

参考:古物営業法 | e-Gov法令検索

参考:刑法 | e-Gov法令検索

参考:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律 | e-Gov法令検索

参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索

参考:酒税法 | e-Gov法令検索

参考:たばこ事業法 | e-Gov法令検索

参考:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

参考:メルカリ利用規約

転売に関する違法行為の事例

実際に、転売に関する法令違反行為で逮捕や書類送検に至った例が数多くあります。

ここでは、転売に関する違法行為を4つ紹介します。

チケット転売で逮捕された事例

チケット転売で逮捕された事例は数多くあります。

例えば2019年の9月~10月にかけて、定価8,800円の宝塚星組の公演チケットを17,500円で販売するなどして逮捕された事例があります。容疑者は過去にも2,200万円以上の転売行為を行っていました。

また、演劇や歌舞伎、WBCなどのチケットの転売でも逮捕者が出ています。

参考:宝塚チケットを高額転売、容疑で男逮捕 県警が初摘発 宝塚チケット以外も扱い、2200万円以上を転売か

参考:團十郎さん歌舞伎チケットを20万円で転売 46歳女を書類送検

参考:WBCチケット不正転売、都内の男女2人を逮捕…約120枚で180万円の利益か

古物営業法違反で違法になった事例

2020年には高級ブランド「コムデギャルソン」の衣類をメルカリで仕入れ、無許可で転売し、古物営業法違反の疑いで書類送検された事例が存在します。

古着約450点を転売して、約210万円の利益を得た例です。

マスクの高額転売が違法になった事例

新型コロナウイルスの感染拡大時に品薄になったマスクを転売して逮捕されたケースが存在します。

違反した法律は「国民生活安定緊急措置法」です。

岡山県警や三重県警など、全国で複数回発生した事例です。

参考:マスク1万6000枚転売の疑い 高松の会社社長を逮捕 全国初

参考:マスク高値で転売容疑、三重の男性ら送検 全国初の立件 [新型コロナウイルス]

医薬品医療機器法違反で違法になった事例

2019年1月には、フリマアプリで緊急避妊薬を無許可で販売した男性が、医薬品医療機器法違反で逮捕された事例があります。

出品内容を「腕時計」として、アカウントの凍結を逃れていました。

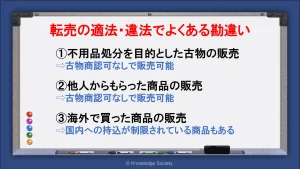

転売の適法・違法でよくある勘違い

「自分用の不用品を売ることは問題ない?」「海外商品の販売は違法?」など、転売の適法性については様々な疑問が生じます。

ここでは、転売の適法・違法の判断で良くある勘違いを解説します。

不用品処分を目的とした古物の販売は無許可でも適法

自分用に購入したものや不用品処分を目的としている場合は、古物の販売でも許認可の取得は不要です。

古物商とは、古物を売買する「事業」を指すため、プライベートでの売買は問題ありません。

また、コンサートやスポーツ観戦のチケットも、正規の価格以下で販売すれば適法に取引ができます。

他人からもらった商品の販売は無許可でも適法

他人からもらった商品を販売しても、古物商違反に問われることはありません。

上記と同様の理由で、事業規模で行われる販売ではないためです。

海外で買った商品の販売は適法

海外から購入した商品を販売する行為も適法です。

実際に、現在はECサイトを用いて中国などから輸入した商品を販売して、利益をあげる事業者も存在します。

ただし、中には国内への持ち込みが制限されている商品も存在します。また、モラル的にも買占めを行うような行為は避けるようにしましょう。

「デジプラ法」成立によって悪質業者の規制が進んだ

近年はデジタルプラットフォームの発達によって、誰もが気軽に出品・購入ができるようになりました。

しかしその一方で、数々の消費者被害が発生しています。具体的には「購入した商品に欠陥があった」「販売者と音信不通になった」などです。

そこで、消費者保護を目的として2021年に「デジプラ法(取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律)」が制定されました。

大きく影響があるのは、デジタルプラットフォームの提供者ですが、結果として悪質な転売屋の規制が強まる内容となっています。

転売をする方の多くに必須の知識となっているため、デジプラ法やそれにまつわる知識は必ず習得しましょう。

デジプラ法や影響する法改正については、以下の記事で詳しく解説しているためぜひ参考にしてください。

参考:消費者保護につながる「デジプラ法」とは?内容や対象者、生じる変化を分かりやすく解説

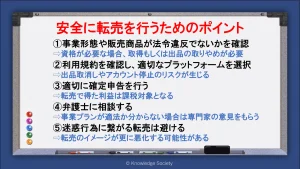

安全に転売を行うためのポイント

上述した通り、転売自体が違法とはなりませんが、実態によっては違法になる場合があります。また、違法とはならなくても注意するべき点がいくつか存在します。

そこで以下では、安全に転売を行うためのポイントを解説します。

事業形態や販売商品が法令違反でないかを再確認

安全に転売ビジネスを行うためにも、事業形態や販売商品が法令違反をしていないか再確認しましょう。

具体的には「仕入や販売方法は詐欺や条例違反に該当しないか」「商品の販売には特定の資格は不要であるか」などです。

もし販売に資格が必要である場合は、資格を取得するか、該当する商品の販売を取りやめる必要があります。

古物商違反を避けるためのポイント

古物商営業法に接触しないためにも、自身の転売が古物商に該当しているか否かを確認しましょう。具体的には、以下のいずれかに該当する行為は古物商にあたります。

・古物を買い取って販売する

・古物を買い取って付加価値を付けて販売する

・古物の委託販売を行う

・古物を別の商品と交換する

・古物を買い取って有償で貸し出しをする

これらはインターネット上で取引を行う場合でも同様です。

古物商に該当する場合は、営業所を備えて古物商許可を受ける必要があります。

そして、インターネットで古物商を行う際に問題となるのが「営業所」です。

インターネット上での古物商は営業所を備えなくても可能と考える方がいますが、実際は自宅で古物商を行うのは難しいケースが多いです。

古物商の営業所については以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

参考:バーチャルオフィスで古物商申請は可能?取得の可否や対策を徹底解説

利用規約を確認し、適切なプラットフォームを選択

転売が法令違反とならない場合でも、利用するプラットフォームの規約違反に該当する可能性があります。

規約違反に該当すると、出品取消しやアカウントの停止に繋がる恐れがあるため、利用規約の確認は必ず行いましょう。

適切に確定申告を行う

転売で発生した利益は、本業・副業に関わらず確定申告の対象となります。

一定の利益が出ているにも関わらず申告手続きを行わないと、税務署からの指摘が入り、罰則が課される恐れがあります。

確定申告が必要な金額や手続き方法は以下の記事で解説しているため、ぜひご覧ください。

弁護士に相談する

上述した通り、安全に転売ビジネスを行うには、幅広い分野の知識が必要となります。

「自分のビジネス内容が適法か分からない」と考える場合は弁護士に相談を依頼することも有効です。

違法性に気付かず転売をしては取り返しがつかない事態に陥る可能性があるため、適法性の確信を得てから事業を進めましょう。

迷惑行為に繋がる転売は避ける

違法でなくても迷惑行為に繋がる転売は避けるようにしましょう。転売で迷惑をかけることで、モラル的に良くないのはもちろん、転売のイメージが更に悪化する可能性があるためです。

迷惑行為に繋がらなくても利益が出る商品は数多くあるため、誰にも迷惑をかけない形で転売を行いましょう。

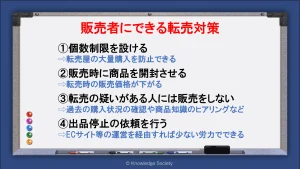

販売者にできる転売対策

転売対策は生産者や販売事業者にも重要な取組みです。

ここでは、販売者にできる転売屋対策を紹介します。

個数制限を設ける

商品の販売個数を1人1点までなどと制限を設ければ、転売屋の大量購入を防止できます。その結果、数多くの人に商品を届けることが可能となるでしょう。

個数制限を設ける際は、整理券を配って対応することも有効です。整理券の配布によって、複数回の購入を避けられます。

販売時に商品を開封させる

販売時に商品を開封して、転売価値を下げる方法も有効です。転売価格が下がるため、転売屋が大量購入を避ける効果を期待できます。

ゲーム機を例に挙げると、販売価格が1万円程度下がる傾向にあります。

商品の開封は実際に増えつつある対策です。転売が問題になっているポケモンカードでは、購入時に商品の包装を取り外すことが条件の場合も少なくありません。

転売の疑いがある人には販売をしない

転売の疑いがある人には販売しないことも、有効な転売対策となります。

例えば、氏名や住所の記載を依頼して、過去の購入状況などを確認すると良いでしょう。

また、商品についての知識をヒアリングする手段も有効です。商品を求めている人が商品についての知識を有しているのは自然であるため、特徴や使用方法などを質問して、転売目的でないかを確認する方法です。

出品停止の依頼を行う

販売時の対策ではありませんが、ECサイトなどで自社商品が転売されていたら出品停止の依頼を行いましょう。

ECサイトやフリマサイトを経由すれば、自社の労力も抑えつつ転売対策が可能となります。

まとめ

当記事では、転売が違法になるケースや、安全に転売を行うために注意すべき点などを解説しました。

世間からネガティブなイメージを持たれている転売ですが、転売自体が違法となることはありません。しかし、以下の一定の場合などに該当すると違法となるため注意しましょう。

・古物商営業法違反に該当する場合

・詐欺罪に該当する場合

・チケット不正転売禁止法違反に該当する場合

・販売行為が規制されている商品を販売した場合

・迷惑防止条例違反に該当する場合

当然合法と思っている取引でも、見落としている可能性があるため確認は必須です。

また「デジプラ法」の制定によって、消費者保護が進んだ点も留意する必要があります。主に影響する人はデジタルプラットフォームの提供者ですが、結果として転売屋の規制に繋がるため、必ず確認しましょう。

転売ビジネスは「安く仕入れて高く売る」というビジネスの基本を取り入れているため、非常に有意義な経験となります。そのため、法令やマナーを守って安全に転売を行いましょう。

この記事の執筆者

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。

起業のノウハウ

バーチャルオフィス

九段下駅徒歩30秒!?超好立地シェアオフィス「ナレッジソサエティ」

東京のバーチャルオフィス徹底比較(1)ナレッジソサエティ

【満員御礼】公益財団法人まちみらい千代田主催 公的支援機関の制度・助成金・融資活用講座