株式会社の設立を行う際は定款認証が必要です。

しかし「定款認証とはどのような手続き?」「持ち物や流れが分からない」などと悩む方が多いです。

定款認証の手続きは複雑でその後も法人設立に向けて必要な事項が多いため、事前に概要を把握しましょう。

本記事では、定款の定義や定款認証の流れ、電子定款の概要などを解説しています。定款認証に関する知識を習得して、会社の立ち上げをスムーズに行いましょう。

目次

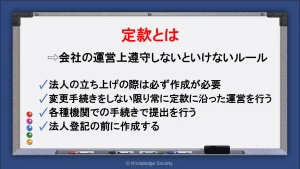

そもそも定款とは

定款とは「会社の憲法」と言われているように、会社の運営上遵守しなければならないルールのことです。

定款の中には以下のような内容が記載されています。

【定款の内容の例】

事業の目的

商号

本店所在地

資本金額

発起人の氏名・住所

発起人の報酬

取締役の任期

株主総会に関する事項 など

法人登記の際は必ず定款の作成が必要です。そして変更の手続きをしない限りは、常に定款に沿って会社の運営が行われる形となります。

定款の用途

定款はただ作成するだけでなく、様々な場面で活用します。具体的には、以下のような各種機関での手続きの際に必要であり、審査の材料として使用されます。

・許認可の申請で国や都道府県に提出

・金融機関からの資金調達の際に提出

他にも、株主や債権者は申請によって、定款の閲覧が可能となっています。

更に、定款の内容の一部が記載されている「登記簿謄本」は、法務局での申請によって誰もが閲覧が可能です。活用法の例として、新規取引先との契約の際に信頼できる企業か否かを判断するなどが挙げられます。

このように、定款の内容は多くの人の目に留まり、重要な手続きにも必要です。そのため、誰が見ても理解できる内容で正しく作成することが非常に大切となります。

定款を作成するタイミング

定款を作成するタイミングは、会社設立の前です。

会社の設立には法務局での法人登記が必要ですが、手続きには定款が必要となります。そのため、設立予定日から逆算し、余裕を持って準備しましょう。

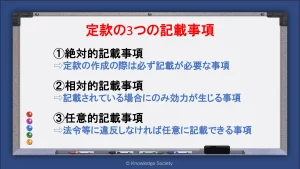

定款の3つの記載事項

定款は一定のルールに基づいて作成する必要があります。

定款の記載事項は主に以下の3種類です。

①必ず記載が必要な事項である「絶対的記載事項」

②記載は任意であるが記載されている場合にのみ効力が生じる「相対的記載事項」

③規定に違反していない限りどのような内容でも記載ができる「任意的記載事項」

立ち上げる法人で必要な記載事項を吟味することが大切です。ここでは、それぞれを詳しく解説します。

絶対的記載事項

「絶対的記載事項」とは、定款の作成の際は必ず記載が必要な事項です。

【絶対的記載事項の例】

目的

商号

本店所在地

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

発起人(出資者)の氏名または名称およびその住所

これらが定款に記載されていなければ無効な定款となり、認証を受けられないため注意が必要です。

相対的記載事項

「相対的記載事項」とは、記載は必須でありませんが、記載されている場合にのみ効力が生じる事項です。

【相対的記載事項の例】

現物出資に関する事項

財産引受に関する事項

発起人の報酬に関する事項

設立費用等に関する事項

株式譲渡制限に関する事項

会社機関の設置に関する事項

取締役等の任期に関する事項

これらは、記載されていなくても無効な定款にはなりません。しかし、円滑な会社経営を行うために記載することが一般的です。

任意的記載事項

「任意的記載事項」とは、法令や公序良俗に違反していなければ任意に記載できる事項です。

【任意的記載事項の例】

事業年度

取締役などの役員の数

株主総会に関する事項

これら以外にも、規則に則っている限りは自由に記載が可能です。

任意的記載事項は記載がなくても無効とはならず、効力が認められないこともありません。しかし、定款への記載によって、拘束力を持たせるといった効果があります。

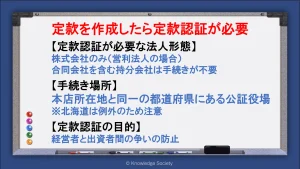

定款を作成したら定款認証が必要

定款を作成したら、法人登記の前に定款認証が必要となる場合があります。

ここでは、対象の法人や手続き、定款認証の目的などを解説します。

定款認証が必要な会社形態

営利法人に着目すると、定款認証が必要な法人形態は「株式会社」のみです。

持分会社である「合同会社」「合資会社」「合名会社」は定款認証が不要となっています。全ての法人が対象と勘違いしている方も多いため注意が必要です。

持分会社の設立の際は、定款の作成が終わったらそのまま法人登記の手続きへ移りましょう。

ただし、一般社団法人や一般財団法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人などを設立する場合は定款認証が必要です。これらの法人形態で起業する方も手続きを忘れないようにしましょう。

定款認証の手続き場所

定款認証の手続き場所は公証役場です。ただし、全国全ての公証役場で行えるわけではありません。

定款認証を受けられる公証役場は「会社の本店所在地と同一の都道府県にある公証役場」です。

例えば、東京都千代田区を本店所在地として起業をする場合、代表者の居住地に関わらず東京都内の公証役場で認証を受ける必要があります。

例外として、北海道に本店所在地を置く場合の手続き先は、北海道内にある4つの法務局における管轄地域内の公証役場です。道内の全ての公証役場ではないため注意が必要です。詳しくは管轄の法務局へ確認しましょう。

定款認証の目的

定款認証の主な目的は、経営者と出資者間における争いの防止です。

経営者と出資者間で争いになった際は、定款の記載内容を基にして解決を試みます。

定款を第三者である公証役場で認証しておけば明確性と適法性を確保でき、不正な改ざん等を防げます。その結果、より信頼性のある証拠書類となり、経営者と出資者の争いにおける強い証拠書類となるのです。

なお、合同会社を含む持分会社の場合は、経営者サイドと出資者サイドが同一である場合がほとんどであるためこれら争いは生じにくいです。

定款が争いにおける証拠書類になるケースは稀であるため定款認証が不要とも言われています。

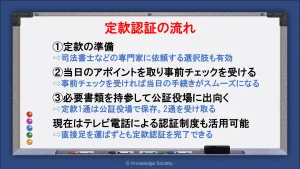

定款認証の流れ

公証役場で各種手続きの経験がある方は中々いないため、定款認証のイメージが付かない方も多いでしょう。

ここでは、定款認証の流れを解説しているため、事前に手続きのイメージを作りに役立ててください。

①定款の準備

定款認証を受ける前に、定款の準備を行います。

当然、自分で定款を作成しても良いですが、行政書士や司法書士などの専門家に依頼する手段もあります。

定款の作成だけを依頼する場合は上記のいずれでも問題ありませんが、設立登記は司法書士しか手続きができません。定款の作成から設立登記まで一貫して依頼する場合は司法書士を選択しましょう。

なお、司法書士に定款の作成から登録登記までを依頼した際の費用相場は5万円~15万円程度が目安です。

②公証役場にアポイントを取り、事前チェックを受ける

定款や認証に必要な持ち物を準備したら、管轄の区域内にある公証役場にアポイントを取りましょう。

発起人全員が足を運べる日を事前に何日かピックアップしておくとスムーズに話が進みます。

また、認証を受ける定款の事前チェックを行っている公証役場も多いです。事前チェックを受けることで当日定款を修正する手間が省けるため、積極的に活用しましょう。

定款の事前チェックのやり取りはFAXを使うケースが多いです。

定款認証で必要な持ち物については詳しく後述しています。

③必要書類を持参の上、公証役場に出向く

アポイントを取った当日に直接公証役場へ出向きます。

行う行続きは定款の内容の確認です。事前にチェックを受けている場合はスムーズに進むことが多いですが、その場で不備が見つかったら訂正が必要となります。

なお、大きな誤りでなければその場で訂正できる場合が多いです。

定款は3通持参しますが、1通は公証役場で保存され、認証文が添付された2通を受け取ります。1通は会社保存用、もう1通は法人登記用です。

この手続きが終われば段階で、定款認証は完了です。

テレビ電話による認証制度も活用も可能

現在はテレビ電話を用いた定款認証も可能です。一定の要件を満たせば公証役場まで足を運ぶことなく、定款認証の手続きを完了できます。

東京の神田公証役場を例に挙げると、以下のいずれかを満たした方はテレビ電話による認証手続きを行えます。

①発起人が電子定款に電子署名をして、嘱託人として自ら電子定款をオンライン申請する場合

②発起人等が代理人に定款作成を委任し、定款作成代理人が定款に電子署名してオンラインで認証申請を行う場合

いずれにせよ電子定款の作成が必要です。電子定款については詳しく後述しています。

詳細については管轄の公証役場公式ホームページを確認しましょう。

参考:定款認証-神田公証役場

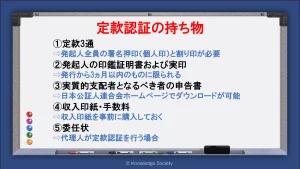

定款認証に必要な持ち物

ここでは、定款認証で必要な持ち物を紹介します。準備に時間を要する物もあるため、事前に確認しましょう。

定款認証に必要な主な持ち物は以下の通りです。

定款3通

上述した通り、定款は「自社で保存する用」「公証役場で保存される用」「設立登記用」の3通が必要です。

3通全てに発起人全員の署名押印と割り印(複数枚ある場合)が必要となります。押印は法人名ではなく個人印で行います。

発起人の印鑑証明書及び実印

発起人の印鑑証明書と実印も必要です。

印鑑証明書の作成は、別途市区町村役場で行います。余裕を持って手続きを行いましょう。

また、定款認証で提出できる印鑑証明書は、発行から3ヵ月以内である物に限られます。

なお、取締役に就任する方は登録登記の際も印鑑証明書が必要です。事前に2部発行しておきましょう。

実質的支配者となるべき者の申告書

従来は不要でしたが、2018年10月より「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が必要となりました。

「実質的支配者」とは、法人の経営を実質的に支配できる人です。具体的には、全体の50%を超える株式を所有している人などが該当します。

実質的支配者となるべき者の申告書の提出によって、暴力団などの不正な会社設立を防止できる効果が期待できます。

当該申告書の様式は、日本公証人連合会ホームページよりダウンロードが可能です。

収入印紙・手数料

公証役場での定款認証では72,000円~92,000円程度の費用が必要です。

詳細は後述しますが、40,000円の収入印紙と約32,000円~52,000円の手数料等(現金)です。

収入印紙は事前に準備する必要があるため、郵便局等で購入しておきましょう。

委任状(代理人が定款認証を行う場合)

原則として定款認証には発起人全員で足を運ぶ必要があります。

公証役場に足を運べない方がいる場合は、その人の委任状も必要となります。委任状に決められた様式はなく、以下の内容が記載されていれば自身で作成しても問題ありません。

・代理人の氏名及び住所

・権限を委任する旨の文言

・日付

・委任者の氏名、住所お呼び実印

内容が難しい場合は、テンプレートを公開している公証役場も存在するためダウンロードして活用しましょう。

定款認証で発生する費用

上述した通り、定款認証で発生する費用は「72,000円~92,000円程度」です。内訳は以下の通りです。

・認証手数料:30,000円~50,000円

・収入印紙代:40,000円

・登記申請用の謄本の発行手数料:2,000円程度(定款の枚数によって異なる)

認証手数料は元々一律50,000円でしたが、令和4年1月1日から資本金の額等によって変動する制度となりました。

| 資本金の額等 | 認証手数料 |

| 100万円未満 | 30,000円 |

| 100万円以上300万円未満 | 40,000円 |

| 300万円超 | 50,000円 |

また、収入印紙は事前に郵便局等で購入しておきます。ただし、収入印紙は紙の定款の場合にのみ発生する費用であるため、電子定款(後述)で手続きを行う場合は不要です。

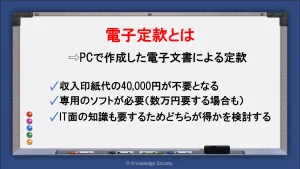

電子定款とは

従来、定款は紙である必要がありましたが、現在はPCで作成した電子文書を定款とする「電子定款」も認められています。

定款の作成を司法書士などの専門家に依頼した場合は、電子定款を推奨される場合も多いです。

ここでは、電子定款の特徴や手続きの流れ等を解説します。

電子定款を活用するメリット・デメリット

電子定款を活用する最大のメリットは、収入印紙代の40,000円が不要になる点です。起業の初期費用を抑えられるため、開業資金に若干の余裕が生まれる可能性があります。

一方でデメリットは、電子定款の作成には専用のソフトが必要となる点です。これらのソフトを一から揃えると数万円にもなる場合も多く、収入印紙代とそれほど変わらない費用を要する可能性があります。

紙での作成よりIT面の知識も必要となるため、どちらが得かを検討しましょう。

電子定款の作成の流れ

自ら電子定款を作成する場合は、別途専門の道具や設備を用いる必要があります。紙の定款の作成とは若干異なるため、必要な道具や作成方法を確認しましょう。

ここでは電子定款の作成の流れを解説します。

電子定款の作成に必要な道具・設備

自分自身で電子定款を作成する場合、通常以下の道具や設備が必要です。

・ワープロソフト(ワードなど)

・電子署名機能が付いているPDF作成ソフト

・電子証明書付きのマイナンバーカード

・ICカードリーダライタ

・法務省の申請用ソフト

この中でワープロソフトとPDF作成ソフト、ICカードリーダライタは有料で購入する必要がある点に留意しましょう。

①定款の原本を作成

電子定款であっても、紙の定款と同様に原本の作成が必要です。当然ですが、原本がなければ電子定款としてPDFに変換できないためです。

そのため、まずはワード等のワープロソフトを用いて原本の作成を行いましょう。ウェブ上では、無料の記載例やフォーマットが数多くあるため、それらの活用もおすすめです。

②定款の事前チェックを受ける

定款の原本が作成し終わったら、紙の定款と同様に公証役場にアポイントを取ります。

そしてアポイントの際に、定款の事前チェックを受けることがおすすめです。

電子定款の場合、オンライン申請後に定款の修正や訂正を行えません。そのため、後から修正点が見つかった場合、再申請に多くの時間を費やすことになります。

事前チェックはFAXやメール上でのワードファイルの送信等が対応可能な場合が多いです。

③定款をPDFファイルに変換

定款の事前チェックで問題がなかったら、作成した定款をPDFファイルに変換しましょう。

この際に使用するPDF変換ソフトは、電子署名の挿入機能が必要です。代表的なソフトとして「Adobe Acrobat」などが挙げられます。

参考:Adobe Acrobat 電子契約もできるPDF編集・作成ツール

④PDFファイルに電子署名を付ける

定款をPDFファイルに変換したら、そのPDFファイルに対して電子署名の付与が必要です。

電子証明書が付与されているマイナンバーカードをICカードリーダライタで読み取り、PDFファイルに電子署名の添付を行います。

この際、法務省から提供されているPDF署名プラグインソフトを使用します。

参考:PDF署名プラグインについて | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

⑤登記・供託オンライン申請システムから認証の申請を行う

電子署名が付いた電子定款が完成したら、法務省の登記・供託オンライン申請システムから定款認証の申請を行います。

申請が終わったら、アポイントを取った公証役場に対して申請が完了した旨の電話を入れると、細かい手続きミスを削減できます。

⑥公証役場で定款を受け取る

電子定款であっても受取の際は直接公証役場に出向きます。この際に以下の物が必要となるため確認を行いましょう。

・電子定款の保存媒体(USBメモリ/CD-R等)

・身分証明書

・実質的支配者となるべき者の申告書

・電子定款をプリントアウトとした物

・電子署名をした発起人以外の委任状

・委任状と定款に押印した印鑑証明書

・印鑑

・手数料

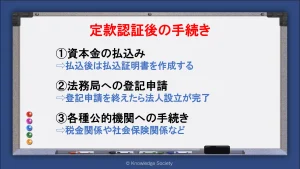

定款認証後の手続き

定款認証が終わった後も、法人設立に向けて各種手続きが必要です。

ここでは、定款認証の後に必要な各種手続きを解説します。

資本金の払込み

法務局への登記申請の前に、資本金の振込みを行います。

振込先は発起人の銀行口座で、金額は定款で定めた資本金額です。預入ではなく振り込みが必要となる点に留意しましょう。

払込が終わったら払込証明書を作成して通帳のコピーと一緒に綴じます。払込証明書は登記申請時に必要となるため、忘れずに作成しましょう。

払込証明書には以下の項目が記載されます。

・全額の払込があった旨の文章

・払込を受けた金額

・1株の払込金額

・設立時の発行株式数

・日付

・本店所在地

・商号

・代表取締役の氏名及び押印

法務局へ登記申請を行う

定款認証を終えたら、法務局への法人登記申請を行います。手続きは書面ではもちろん、オンライン上でも可能です。

この際に登録免許税として、株式会社の場合150,000円が必要となります。(資本金が2,143万円未満の場合)

また、持分会社の場合の登録免許税は60,000円です。(資本金は858万円未満の場合)

登録免許税は基本的に収入印紙で支払いを行います。

この手続きが終えた段階で法人の設立が完了です。

法務局で必要な持ち物

法務局での登録登記では、以下の持ち物が必要となります。

・法人登記申請書

・定款1通

・登録免許税分の収入印紙及び納付用台紙

・取締役の就任承諾書

・取締役の印鑑登録証明書

・資本金の払込証明書

・印鑑届出書

なお納付用台紙は登記申請書の様式に含まれています。収入印紙を貼り、割り印をした状態で提出を行いましょう。

参考:株式会社設立登記申請書

各種公的機関へ手続きを行う

法人登記申請を終えた段階で法人は設立されましたが、この後も各種公的機関での手続きが必要です。

| 税金関係の手続き | 税務署 県税事務所・市区町村役場 |

| 社会保険関係の手続き | 年金事務所 労働基準監督署 公的職業安定所 |

| その他の手続き | 事業に必要な許認可を確認 |

手続きの詳細は、許認可や従業員の有無などの実態によって手続きが異なります。

そのため、自身の業種や事業形態で必要な手続きを確認しましょう。

法人設立後に定款の変更について

「一度登記した定款は変更できるの?」と考える方もいるでしょう。

結論から言えば定款の変更は可能です。しかし、必要な手続きが会社の形態によって異なり、更に通常の設立登記よりも手間がかかります。

ここでは定款を変更する手続きを解説します。

株式会社の場合

株式会社が定款の変更をする場合は、株式総会の特別決議が必要です。特別決議では以下の条件をいずれも満たす必要があります。

・議決権の過半数を有する株主が出席すること(定款で3分の1以上と定めることも可能)

・出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得ること(定款で3分の2以上と定めることも可能)

特別決議を経た後に、法務局での変更登記を行います。登記の費用は30,000円です。

なお、決算月や取締の人数の変更など、変更登記が不要な事項も存在します。自身が行う定款の変更は変更登記が必要かどうかも確認しておきましょう。

合同会社の場合

会社の形態が合同会社の場合は、総社員による定款変更に関する同意が必要です。なお「代表社員の同意のみで変更が可能」などの別段の定めがある場合はそれに準じます。

また、法務局での変更登記が必要か否かは株式会社と同様のため、変更の際に確認を行いましょう。

変更登記の手続きは2週間以内に行う必要がある

法務局での変更登記が必要な場合は、変更から2週間以内に登記申請手続きを行います。

2週間を過ぎた場合であっても受理自体はされますが、代表者に対して100万円以下の過料が課される可能性があるため注意しましょう。

内容に不備を事前に確認することが大切

上記でも解説した通り、定款の変更には大きな手間や時間がかかります。

また、電子定款の場合、申請後に不備が見つかると再申請が必要ともなります。

そのため、余計な手間や費用をかけないためにも、定款の内容に不備がないか事前に確認を行うことが大切です。

まとめ

会社を設立するためには「定款」の作成が必須です。そして、株式会社の場合は法人登記の前に「定款認証」を受ける必要があります。

これらの手続きを専門家に任せることなく自分自身で行う場合、適切な知識の習得が重要です。書類や手続きに不備がある場合、余計な手間や費用を要してしまいます。

当記事では、定款の定義の確認や定款認証の流れ、電子定款等について解説しました。定款認証に関する正しい知識を身に付け、スムーズに会社の設立を行いましょう。

この記事の執筆者

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。

起業のノウハウ

バーチャルオフィス

九段下駅徒歩30秒!?超好立地シェアオフィス「ナレッジソサエティ」

東京のバーチャルオフィス徹底比較(1)ナレッジソサエティ

【満員御礼】公益財団法人まちみらい千代田主催 公的支援機関の制度・助成金・融資活用講座