月次決算は経営の状況把握や進捗管理、スムーズな年次決算に欠かせない業務です。法的な義務はありませんが、適切な事業運営に繋げるためにも積極的に取り入れましょう。

また月次決算は毎月行う業務であるため、早期化を目指して他の業務に支障を与えないことが重要です。

そこで本記事では、月次決算の流れや目的、早期化のポイントなどを解説しています。現在月次決算を行っていない方はもちろん、早期化を目指したい方も参考にしてください。

目次

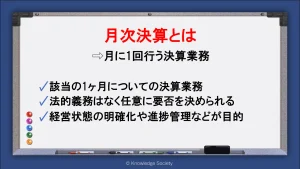

月次決算とは

月次決算とは、月に1回行う決算業務を指します。

決算とは、企業の経営成績や財務状況を確定される業務です。

一定期間における売上高や費用から収益を求め、決算日時点の資産や負債、純資産の状況も確定させます。

年次決算との違い

事業年度が終わるタイミングで行う「年次決算」への理解があっても、月次決算には馴染みのない方も多いです。

年次決算と欠字決算の大きな違いは以下の通りです。

・決算を行う期間

・手続きの義務

・手続きの目的

年次決算は1事業年度について決算を行う一方で、月次決算は該当の1ヶ月についての手続きとなっています。

また、年次決算は会社法や金融商品取引法、法人税法といった各種法律で義務付けられた手続きです。一方で月次決算に手続きの義務はなく、企業が任意で要否を決められます。

他にも、年次決算の目的が決算書の提出による株主等への情報提供である一方で、月次決算の目的は経営状態の明確化や進捗管理といった内部的なものとなっています。

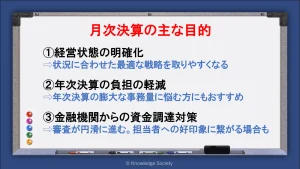

月次決算の主な目的

上述した通り月次決算の業務は法的に義務付けられていません。しかし月次決算を行うことで、事業が有利になる様々なメリットを受けられます。

ここでは月次決算の主な目的を3つ解説します。

経営状態の明確化

月次決算を行うと、その時の経営状態の明確化が可能です。その結果、状況に応じた経営戦略を迅速に立てられます。

具体的には以下のようなものです。

・年間の目標を達成できそうな売上高か

・融資や経費削減の措置は必要か

・今現在自由に動かせる資金はどのくらいか など

進捗管理を含め、今現在の状況に合わせた最適な戦略を取りやすくなるため、企業の順調な成長に繋がるでしょう。

一方で年次決算しか行わないと、会社の現状を明確な数字で把握できる機会がほとんどありません。

その結果、市場の変化や利益の減少などに気付くタイミングが遅れ、事業の立て直しが困難になるリスクが生じるため注意が必要です。

年次決算の負担の軽減

月次決算を行うと、年次決算の負担が軽減されます。

年次決算は月次決算の積み重ねです。月次決算が正しく行われていれば、年次決算の事務量がその分減少するため、余裕を持って期末を迎えられます。

また、月次決算の事務量であれば、ミスをしても誤った箇所を比較的すぐに見つけやすく、正確な値で試算表の作成が可能です。

一方で、年1回でまとめて決算を行う場合、膨大な資料を処理する必要があります。事務量が増えると処理のミスも生じやすく、誤りを見つけるための時間も膨大になるでしょう。

ミスしたまま決算書を作成してしまうと、企業の信用にも大きく悪影響を及ぼす恐れがあります。

「月次決算をしている余裕はない」と考える方もいますが、年次決算に費やす時間を考えるとむしろ事務量の圧縮になる可能性もあります。

そのため月次決算は、年次決算時に膨大な事務量で頭を悩ませている方にもおすすめの取組みです。

金融機関からの資金調達対策

月次決算によって金融機関等からの資金調達が有利になる可能性もあります。

金融機関等からの融資は、過去の決算書があっても直近の業績が分からなければ審査が長期化する可能性があります。

その際に直近の月次決算書を提出すれば、円滑に審査が進む可能性が高いです。

また、財務面をしっかりと管理している企業といった印象を与えられる点も大きなメリットとなります。

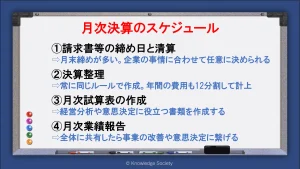

月次決算のスケジュール

月次決算は毎月行う業務であるため、年次決算のように多くの時間を費やせません。迅速に経営状態を把握するためにも、スピーディーな業務が求められます。

目安としては、月次決算に関わる全ての業務を月初から10営業日程度で終わらせるイメージです。

ここでは、月次決算の大まかなスケジュールを解説します。

請求書等の締め日と清算

月次決算をスケジュール通り進めるためにも、請求書等の締め日は必ず決定します。

一般的には月末締めのケースが多いですが、締め日の設定に特段の規則はありません。企業の事情に合わせて10日締めや20日締めを選んでも問題ないです。

特に「月末の事務負担を減らしたい」「請求書以外の支払日や繁忙期からずらしたい」といった場合は、無理に月末締めを選ぶ必要はないでしょう。

締め日を決めたら社内や取引先に周知を行い、全体の協力体制を築きましょう。

そして、締め日から2~3営業日内に経費等の精算を行います。

決算整理

決算整理では、月次棚卸高の確定や仮勘定の整理、経過勘定の計上など、月末時点での最終修正を行います。

行う業務の内容は詳しく後述しますが、常に同じルールで計上し、減価償却費といった年間の費用も12分割して計上を行います。

決算整理は締め日から5営業日以内を目安に進められれば理想です。

月次試算表の作成

月次試算表とは、月ごとに作成する決算書を指します。

月次決算は法的規則がないため、作成する決算書は企業が任意に決められますが、以下の書類の作成が一般的です。

・損益計算書

・貸借対照表

・資金繰り表

・予算実績対比表

また、必要に応じて売上高推移表や部門別損益計算書、前年同月対比表、受注残高表、在庫一覧表など、経営分析や意思決定に役立つ書類も準備しましょう。

業務完了の目安は7~8営業日程度です。

月次業績報告

月次試算表を作成したら、ミーティングや月次会議で経営陣への報告を行います。

全体に共有したら、事業の改善や意思決定を行いましょう。

月次業績報告は8~10営業日程度を目安に行います。

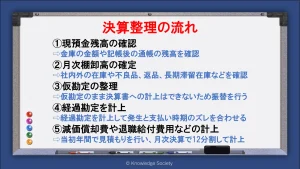

決算整理の流れ

経理業務において数字のミスは厳禁です。適切に月次決算を進めるためにも、決算整理の細かい流れを確認しましょう。

ここでは決算整理の流れを解説します。

現預金残高の確認

最初に現預金勘定の帳簿残高と実際の残高を合わせる作業を行います。

現金は金庫に入っている金額を数え、預金は通帳を記帳して残高を確認します。

この際に実際の残高と帳簿上の残高が合っていなければ、原因を割り出して正しい値に修正を行いましょう。

現預金残高に誤りがあると、後々の処理も適切に行えないため注意が必要です。

月次棚卸高の確定

月末時点での棚卸高の確認も行います。

社内外の在庫に加えて、不良品や返品、長期滞留在庫もチェックした後に、帳簿との差異がないかを確認しましょう。

仮勘定の整理

仮勘定とは勘定科目を確定される詳細な情報がない際に、一時的に取引を記録する勘定科目です。具体的には「仮払金」や「仮受金」などです。

仮勘定科目のままで決算書への計上はできないため、月次決算で適切な科目に振り替えます。

経過勘定を計上

経過勘定とは売上や費用が実際に動くタイミングと、帳簿に計上されるタイミングがズレた際に使う勘定科目を指します。具体的には「未払費用」「未収収益」などです。

月次決算ではこれらの経過勘定を計上して、発生と支払いのタイミングのズレを合わせます。

対象の項目や計上基準を事前に決めておけば、スムーズに経過勘定の計上が可能となります。

減価償却費や退職給付費用などの計上

減価償却費や退職給付金費用などは当初年間で見積もりを行い、月次決算では12分の1ずつ計上します。

例えば、年間の減価償却費が1200万円の場合、月次決算では100万円を計上する形です。

減価償却費や退職給付費用以外にも、以下のような費用も12分割して計上します。

・賞与

・固定資産税

・労働保険料 など

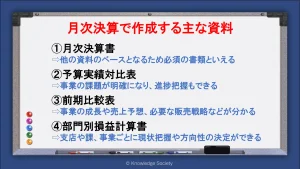

月次決算で作成する主な資料

月次業績報告を行う際は、試算表に基いた様々な資料を参照します。

以下では多くのケースで作成させる主な資料を4つ紹介します。

月次決算書

月次決算書では貸借対照表や損益計算書、資金繰り表などを作成します。

月次決算書は企業の全体の状況を把握できる重要な書類です。特に損益計算書には売上高や費用、利益が記載されているため、経営の意思決定や現状把握に大いに役立ちます。

また、月次決算書は他の資料のベースとなるため、月次決算において必須の書類といえます。

予算実績対比表

予算実績対比表とは予算の進捗率や達成度が記載されている資料です。売上高に加えて売上原価や人件費、販売費、一般管理費といった各種費用も記載します。

項目別で比較ができれば、事業の問題点も明確になりやすいです。

また、予算に対してどの程度の進捗具合かが分かれば、事業が順調に進んでいるか否かのひとつの指針となります。

過不足がある場合は、その差異を翌月以降に振り替えるなどして経営の軌道修正を図れます。

前期比較表

前期比較表は、当期実績と前年同月の比較を行うための資料です。

当期の損益状況を、前年同月と比較して経営成績を迅速に把握します。

事業内容によっては季節の違いで売上が大きく変動するケースも多々あります。

そのため前月・翌月との比較ではなく、前年同月と比較ができれば、事業が成長しているか否かが適切に判断可能です。

また、前年の情報が今後の売上予想や販売戦略に繋がるケースもあるため、積極的に活用したい資料となります。

部門別損益計算書

基本的に損益計算書は企業全体で作る資料ですが、部門別の損益計算書の作成もおすすめです。

ここでの「部門」は様々な意味を持ちます。支店や課、事業ごとなど、自社の実態に合わせて作成しましょう。

部門別の損益を把握できれば、より正確な経営判断を下せるようになります。

比較的規模が大きい企業や今後の課題を明確化したい企業は作成しましょう。

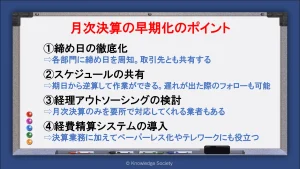

月次決算の早期化のポイント

上述した通り、月次決算はスピーディーな作業が重要です。

月次決算を早期化すれば事業運営の状況をいち早く把握でき、万が一数字に誤りがあっても余裕を持って修正できるためです。

ここでは、月次決算の早期化のポイントを解説します。

締め日の徹底化

月次決算の早期化を目指すには締め日の徹底化が重要です。

締め日が遅れると必然的に経理部門のその後の業務に遅れが生じるためです。

各部門には事前に締め日の周知を行って、期日までに全ての証憑書類が集まる環境作りを行いましょう。

また、取引先についても締め日を共有して協力を仰ぐことが大切です。

月次決算に遅延が生じる大きな理由のひとつが、証憑書類の提出遅れであるため注意しましょう。

スケジュールの共有

月次決算のスケジュールを共有することも大切です。

経理部全体に個々のスケジュールを共有しておけば期日から逆算して作業ができます。周りの進捗も共有されていれば、遅れが出た際のフォローもしやすくなるでしょう。

また、月次決算は経理部の仕事ではありますが、各部署との連携は必須です。社内全体で月次決算のスケジュールや目的を共有しておけば、円滑に業務を進めやすくなるでしょう。

経理アウトソーシングの検討

自社内で月次決算を行うのが難しい場合は、経理アウトソーシングの活用も検討しましょう。

経理アウトソーシング業者の中には、月次決算のみを要所で対応してくれるケースもあります。

一定の費用を要する点がデメリットですが、業務量の増加によって新たに人員を採用するといった場合はかえって費用を抑えられる場合もあるため、ひとつの選択肢となるでしょう。

経費精算システムの導入

月次決算をスピーディーに進めるためにも、経費精算システムの導入もおすすめです。

経費精算システムを導入によって以下のようなことが可能です。

・各種経費の清算

・請求書管理

・会計ソフトとの連動

・領収書のスキャンによる自動入力

・クレジットカードとの連携 など

これらの機能が備わっているため、証憑書類の提出や入力作業の簡略化が可能です。人間が入力しないため、ヒューマンエラーも最小限に留められるでしょう。

また、ペーパーレス化やテレワークの対応にも繋げられるため、企業運営全体で役に立つシステムといえます。

以下ではおすすめの経費精算システムを3つ紹介します。

マネーフォワード クラウド経費

マネーフォワオード クラウド経費には「経費明細の自動取得」や「分析機能」「経路検索からの交通費入力」を含む幅広い機能が備わっています。

また、中小企業から上場企業まで、企業規模に応じたサービスが提供されている点も特徴です。

人出が足りない中小企業では仕訳等のデータ連携や従業員の手間の省略化が可能です。

一方で、中堅企業や上場企業等の規模が大きい企業の場合は、内部統制や経費の可視化、基幹システムの連携といった複雑な課題も解決できるシステムとなっています。

料金は事業規模やオプションによって加算される仕組みのため、必要な機能のみを効率的に利用できるでしょう。

freee経費精算

freeeはクラウド会計ソフト市場シェア1位を誇る会計システムです。

経費精算はスマホで写真を撮るだけで申請ができ、承認も場所を選ばすに可能となっています。承認された経費はfreee会計にワンクリックで登録できるため、会計業務全般の圧縮に繋がるでしょう。

更に、稟議・承認・申請もシステム上で可能となっており、業務効率化が期待できます。

料金プランは1か月あたり1,980円の「ミニマム」と3,980円の「ベーシック」、39,800円の「プロフェッショナル」の3種類と分かりやすい設定です。

各プランで使える機能が異なるため、必要な機能を明確にしてから導入しましょう。

参考:freee経費精算

楽楽精算

楽楽精算は累計導入者数1位や電子帳簿保存法対応者数1位などの実績を誇る経費精算システムです。

経費精算や交通費精算、請求書処理といった基本的な機能はもちろん、承認が必要なワークフローを一元管理できる機能なども備わっています。

また、システム導入に関するサポート体制や、設定に関する高い自由度も魅力です。

弥生会計を含む様々な会計システムとの連携もできるため、経理業務の事務量圧縮に繋がります。

料金は初期費用100,000円に加えて、月額料金が発生する形です。月額料金は従業員数に応じて変動するため、まずは料金シミュレーションをしてみましょう。

参考:楽楽精算

まとめ

今回は月次決算の流れや早期化のポイントなどを解説しました。

毎月の業務に月次決算を取り入れることで、企業の経営状況が明確になり、迅速に経営方針の意思決定ができるようになります。

更に、年次決算の負担も減少し、資金調達時にも役立ちます。

また、年次決算は早期化を目指すことが大切です。締め日の徹底化やスケジュールの共有、経費精算システムの導入などを行い、10営業日を目安として業務を行いましょう。

月々の業務負担は増えますが、その分年次決算の業務量が減るため、年単位で見れば事務量も増加しにくいです。メリットが大きい業務であるため、未だ取り入れていない企業はぜひ検討してください。

この記事の執筆者

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部