経営コンサルティングとしての唯一の国家資格「中小企業診断士」は年間15,000人以上が受験する人気資格です。

また、独立開業に向いている点も中小企業診断士の特徴です。

独占業務はありませんが資格取得の過程で専門的な知識を習得でき、対外的にも専門性の高さを証明できるため、実際に独立開業している方も多いです。

しかし、中小企業診断士の取得までの流れは複雑で独立前にすべき準備も多いです。

そのため資格取得から独立までの流れや知識を身に付けて、起業の成功を目指しましょう。

本記事では、中小企業診断士について以下のような内容を解説しています。

・基本情報

・年収

・試験情報

・独立開業の強み

・独立開業の注意点

・独立準備

・独立開業の成功のポイントなど

「自分は中小企業診断士で独立開業すべきか」「独立開業に向けて何をすべきか」などが理解できるため、ぜひ参考にしてください。

目次

中小企業診断士とは?

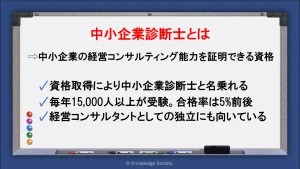

「中小企業診断士」とは、中小企業の経営に関する診断や助言を行うスキルを証明できる国家資格です。

中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録しており、経営コンサルティングとしての唯一の国家資格となっています。

毎年15,000万人以上が受験する人気資格であると同時に、合格率5%前後の難関資格です。

試験に合格すると、名刺や自己紹介などで中小企業診断士と名乗ることができます。

中小企業診断士という職業はない

勘違いされやすいですが「中小企業診断士」は資格の名称や個々の肩書きであり、職業ではありません。

中小企業診断士で独立とは、一般的に「中小企業診断士の資格を使って独立開業すること」を指します。

職業の名称でいえば「経営コンサルタント」などが代表的です。

中小企業診断士の仕事内容

中小企業診断士の仕事内容は、以下のようにさまざまな形態があります。

・経営コンサルティング

・講師業

・ライター/監修者

経営コンサルティング

中小企業診断士で独立開業する場合、多くのケースでは「経営コンサルタント」として働きます。

経営コンサルタントとは、中小企業の経営戦略や経営方針について診断や助言を行う仕事です。

近年のトレンドや顧客企業の業界についての情報を踏まえて中・長期経営計画や事業の戦略立案を行うため、独立後も幅広い知識の習得や情報収集が必要です。

また、一言で経営コンサルタントといっても、形態は以下の2つに分けられます。

・公的業務

・民間業務

公的業務とは、行政機関や商工会議所といった各種公的機関から委託を受けて業務を行う形態です。

窓口相談や専門家派遣などの形でコンサルティングを行います。

一方で民間業務とは、民間企業から直接依頼を受けてコンサルティングや経営診断書・経営改善書の作成などを行う形態です。

単発で仕事を受ける場合に加えて、顧問契約の形で長期的に同じ企業と付き合うケースもあります。

講師業

講師業とは、中小企業の役員や起業を目指す方などを対象としたセミナーや、企業への研修などによって報酬を得る働き方です。

会場で直接公演を行う形態に加えて、Webセミナー(ウェビナー)の形で講演を行うケースもあります。

上述した経営コンサルタントをメインとして、講師業で副収入や顧客の獲得を行う方も多いです。

他にも、資格スクールの講師として働く選択肢もあります。

資格スクールの講師は、中小企業の経営者ではなく「中小企業診断士をこれから取得したい方」が仕事の対象となります。

ライター/監修者

Webメディアや新聞のコラムなどへの執筆活動で報酬を得る働き方です。

また、高い専門性を活かしてメディアの監修者として依頼を得られることもあります。

ライターや監修者の仕事も上述した経営コンサルティングと並行して行われるケースが多いです。

メディア上で知名度が上がれば顧客の獲得にも繋がります。

中小企業診断士の働き方

中小企業診断士を取得した後の働き方は大きく以下の2つです。

・企業に雇用される

・独立開業する

企業に雇用される場合は、基本的に通常の会社員と同じ働き方をします。

しかし中小企業診断士の資格を有していると、企業からの評価の向上や仕事に対する理解の促進に繋がり、待遇が上がる要因となるでしょう。

一方で独立開業する場合は、個人事業主や法人の代表者として働くこととなります。

会社員とは異なり各種公的手続きや営業活動も自身で行う必要があり、幅広い知識が求めれます。

会社員としてスキルを得た後に独立を行うケースも多いです。

経営コンサルタントの起業では資格取得すべき?

経営コンサルタントとして独立を目指すなら中小企業診断士の取得がおすすめです。

中小企業診断士には独占業務こそないものの、難関資格を潜り抜けた実績があるため顧客からの信頼感が大きく向上します。

名刺にも「経済産業大臣登録 中小企業診断士」と記載できるため、顧客の獲得に役立つでしょう。

また、資格取得を通じて経営コンサルタントとして働くうえでの専門的な知識を習得できる点も魅力です。

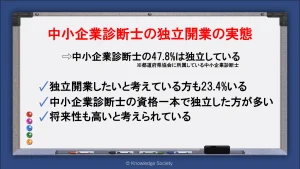

中小企業診断士の独立開業の実態

中小企業診断協会の「中小企業診断士活動状況アンケート調査」によれば、都道府県協会に所属している会員中小企業診断士のうち47.8%が独立しているという結果が出ています。

「独立したい」と考えている方の割合も23.4%です。

また、プロコン診断士(他資格兼業なし)の割合が28.5%の一方で、プロコン診断士(他資格兼業あり)の割合が17.5%である点から、中小企業診断士の資格一本で独立開業した方が多いと判断できます。

なおプロコン診断士とは、プロフェッショナルコンサルタント診断士の略で、一般的に独立開業した中小企業診断士の意味で使われます。

中小企業診断士の将来性

同じく「中小企業診断士活動状況アンケート調査」によれば、中小企業診断士のコンサルティング需要について以下のような回答結果が出ています。

| 伸びると思う | 32.0% |

| 徐々に伸びると思う | 29.0% |

| 変わらないと思う | 28.8% |

| 徐々に減少すると思う | 7.7% |

| 減少すると思う | 2.4% |

中小企業診断士として実際に働く方の61%が需要が伸びると考えています。

反対に需要が減ると考えている方は、わずが10.1%です。

日本の企業は99.7%が中小企業といわれており、中小企業診断士の主な顧客は中小企業です。

この点からも中小企業診断士は将来的にも活躍できる職業と判断できるでしょう。

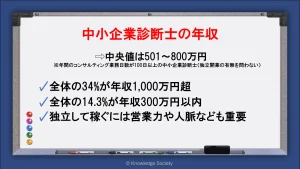

中小企業診断士の年収│食えない?3000万円は可能?

「中小企業診断士活動状況アンケート調査」によれば、年間のコンサルティング業務日数が100日以上の中小企業診断士における年収構成比は以下の通りです。

| 年収層 | 構成比 |

| 300万円以内 | 14.3% |

| 301~400万円 | 8.8% |

| 401~500万円 | 10.0% |

| 501~800万円 | 21.4% |

| 801~1,000万円 | 11.4% |

| 1,001~1,500万円 | 15.4% |

| 1,501~2,000万円 | 6.7% |

| 2,001~2,500万円 | 4.3% |

| 2,501~3,000万円 | 2.8% |

| 3,001万円以上 | 4.8% |

最も多いのが「501~800万円」の21.4%です。

また全体の34%が年収1,000万円超で、3,000万円超の方も4.8%存在します。

ただし上記の調査は独立開業の有無に関わらず中小企業診断士全体を対象としている点に留意してください。

独立開業した際の年収は、高所得者の割合が高まる一方で、低所得者の割合も高まると予想できます。

中小企業診断士が食えないといわれる理由

中には「社労士は食えない」と考えている方もいます。

理由としては「独占業務がないから」と挙げる方がいるようです。

しかし以下のような点を考えると「中小企業診断は食えない」の意見は誤りの可能性が高いといえます。

・国民の平均給与が458万円である一方で年収中央値が501~800万円

・約3人に1人が年収1,000万円超

・年収3,000万円超の層も4.8%いる

・実際に働く人が将来的な需要も高いと判断している

しかし調査結果では、年収300万円以下という層も一定数存在します。

中小企業診断士として独立開業する場合、当然自分自身で顧客の獲得が必要です。

顧客の獲得には中小企業診断士としての知識だけでなく、営業力や人脈、コミュニケーションスキルなどが必要となります。

それらのスキルが足りないと「資格を取得したのに稼げない」といった状態になり得る可能性があるでしょう。

中小企業診断士の受験資格・開催地

ここからは、中小企業診断士の受験概要を紹介していきます。

中小企業診断士の受験資格や開催地、試験日程などは以下の通りです。

| 受験資格 | 特段の定めなし |

| 開催地 |

札幌/仙台/東京/名古屋/金沢/大阪/広島/四国/福岡/那覇 |

| 申込期限 | 1次試験:4月下旬~5月下旬 2次試験:8月下旬~9月中旬 |

| 1次試験日程 | 8月上旬(土日2日間) |

| 2次試験日程 | 筆記試験:10月下旬(日曜日) 口述試験:1月下旬(日曜日) |

| 受験料 | 1次試験:14,500円 2次試験:17,800円 |

※令和5年・令和6年試験の情報を基に作成

中小企業診断士の試験は全国10都市で開催されます。

ただし2次試験の開催地は全国7都市になる点に留意してください。

また特段の受験資格がないため、学歴や年齢を問わずに受けられます。

1次試験の申込期間が4月下旬から5月下旬と早めのため、忘れずに手続きを行いましょう。

参考:中小企業診断士資格取得を目指す方に中小企業診断士試験のご案内です

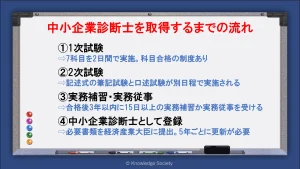

中小企業診断士を取得するまでの流れ

中小企業診断士の資格を取得するには、以下の段階を経る必要があります。

1.1次試験

2.2次試験

3.実務補習・実務従事

4.中小企業診断士として登録

ここでは、登録までの流れを詳しく解説します。

1.1次試験

中小企業診断士の1次試験はマークシート方式による択一試験で実施されます。

例年8月上旬の土日の2日間で開催され、合格発表は9月下旬です。

択一試験の科目は以下の7つに分けられます。

【1日目】

| 経済学・経済政策 | 大規模な経済的な動きに関する「ミクロ経済」および個人・企業の動きを分析する「マクロ経済」について |

| 財務・会計 |

ファイナンス(財務):資金調達や事業投資などについて アカウンティング(会計):外部への報告のための財務会計および社内の意思決定に用いる管理会計などについて |

| 企業経営理論 | 「経営戦略論」「組織論」「マーケティング論」の3分野 |

| 運営管理 (オペレーションマネジメント) |

生産管理:製造業の生産オペレーションなどについて 店舗・販売管理:小売業といった店舗経営などについて |

【2日目】

| 経営法務 | 企業運営に関する法律や諸制度、各種手続きなどについて |

| 経営情報システム | 情報通信技術に関する基礎的な知識や会社経営への活用方法などについて |

| 中小企業経営・中小企業政策 | 中小企業の経営実態や特質、大企業との違い、具体的な施策などについて |

合格基準は「総得点の60%以上」かつ「40%未満の科目がない」ことを基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率です。

また1次試験で不合格となっても、各科目で満点の60%を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率を満たした場合「科目合格」となります。

科目合格すると、翌年以降の中小企業診断士試験で合格した科目が免除されます。

他にも、特定の国家資格を持つ方は一部科目を免除される制度があるため、受験前に確認してください。

参考:令和6年度中小企業診断士第1次試験について(試験案内の概要)

2.2次試験

中小企業診断士の資格試験では、1次試験合格者を対象とした2次試験が行われます。

試験内容は「筆記試験」と「口述試験」で、それぞれ別日程で実施されます。

筆記試験の日程は例年10月下旬です。

各問15字から200字程度の記述式の形式で「中小企業の診断および助言に関する実務の実例」が4題出題されます。

試験時間は各科目80分で、企業概要が記載された問題文に関する4~5問程度の設問に解答する試験です。

また筆記試験に合格すると1月下旬に口述試験が実施されます。

内容は筆記試験の事例などを基にした中小企業の診断および助言に係る能力についてです。

試験時間は約10分間で、面接官2~3人に対する個別試験形式で実施されます。

2次試験の合格基準はそれぞれ以下の通りです。

筆記試験:満点の60%以上の得点で、40%未満の科目がない

口述試験:判定が60%以上

3.実務補習・実務従事

中小企業診断士として資格登録を行うには、2次試験合格後3年以内に15日以上の実務補習もしくは実務従事が必要となります。

「実務補習」とは国の登録機関が行う実習のことです。

中小企業診断協会が実施する実務補習は以下の3種類が提供されています。

・15日間コース(210,000円)

・8日間コース(105,000円)※2回受講

・5日間コース(70,000円)※3回受講

※5日間コースは令和7年2月実施をもって廃止となります

一方で「実務従事」とは、公的に登録されていない企業や団体が中小企業診断士の登録・更新に必要な診断実務の場を提供するものです。

実務従事では、実際の業務同様に中小企業に対するコンサルティングや窓口業務を行います。

既にコンサルタント企業などに勤務している方であれば容易にクリアできるはずです。

参考:中小企業診断協会が実施する中小企業診断士資格取得に必要な実務補習のご案内です

参考:令和6年度からの中小企業診断士実務補習に関するお知らせ

4.中小企業診断士として登録

実務補習もしくは実務従事を終えたら必要書類を経済産業大臣に提出します。

登録の通知が送られたら中小企業診断士としての活動を始められます。

なお中小企業診断士は5年ごとに登録の更新が必要です。

更新には定められた「知識の補充要件」と「実務の従事要件」を満たす必要があります。

中小企業診断士の難易度・合格率

中小企業診断士の1次試験と2次試験にストレートで合格する倍率は20倍前後です。

年によってもバラつきがありますが、近年の1次試験の合格率は以下の通りです。

なお、受験者数は欠席した科目が1つもない方の人数です。

科目合格制度を利用して、全科目を受験していない方を含むと更に人数は多くなります。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| 平成29年度 | 14,343名 | 3,106名 | 21.7% |

| 平成30年度 | 13,773名 | 3,263名 | 23.5% |

| 令和元年度 | 14,691名 | 4,444名 | 30.2% |

| 令和2年度 | 11,785名 | 5,005名 | 42.5% |

| 令和3年度 | 16,057名 | 5,839名 | 36.4% |

| 令和4年度 | 17,345名 | 5,019名 | 28.9% |

| 令和5年度 | 18,621名 | 5,521名 | 29.6% |

また、2次試験の合格率は以下の通りです。

なお、受験者数は欠席した科目が1つもない方の人数です。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| 平成29年度 | 4,279名 | 828名 | 19.4% |

| 平成30年度 | 4,812名 | 905名 | 18.8% |

| 令和元年度 | 5,954名 | 1,088名 | 18.3% |

| 令和2年度 | 6,388名 | 1,174名 | 18.4% |

| 令和3年度 | 8,757名 | 1,600名 | 18.3% |

| 令和4年度 | 8,712名 | 1,625名 | 18.7% |

| 令和5年度 | 8,241名 | 1,555名 | 18.9% |

2次試験の口述試験の合格率は約99%です。

つまり2次試験の不合格者のほとんどは筆記試験の不合格者となります。

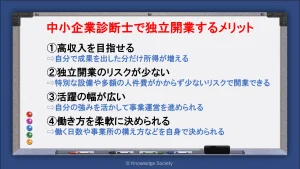

中小企業診断士で独立開業するメリット・強み

中小企業診断士での独立開業にはさまざまなメリットや強みがあります。

ここでは4つのメリットや強みを紹介します。

高収入を目指せる

中小企業診断士で独立開業すれば高収入を目指せます。

独立開業した方以外のデータも含まれますが、中小企業診断士の約3人に1人は年収1,000万円超で、中には年収3,000万円を達成している方も存在します。

また、一般的には同じ職種であっても独立開業した方が年収の最大値は高まる傾向にあります。

個人事業主や法人経営者として活躍する場合、生じた利益はすべて自分の収入となるためです。

一方で会社員の場合は、成果を出しても全額が自身の給与に反映されるわけではありません。

もちろん、会社員でもある程度のポストに就ければ年収1,000万円超を目指せるうえ、安定性の面では会社員の方が優れているため、一概に悪い選択肢とはいえません。

しかし「事業の成功に応じて高年収を達成したい」と考える方にとっては、独立開業が有力な選択肢となります。

独立開業のリスクが少ない

独立開業のリスクが少ない点も中小企業診断士のメリットです。

経営コンサルタントとして独立開業する場合、特別な設備や多額の人件費を要さないため、少ない初期費用が起業ができます。

初期費用を抑えて起業できれば、月々の返済額が少なくなり資金繰りに余裕が生まれ、万が一事業に失敗した際の損失も最小限に留められます。

事業が軌道に乗ったら従業員の雇用などによって規模を大きくしやすい点も魅力です。

活躍の幅が広い

中小企業診断士は活躍の幅が広い資格です。

事業計画の策定やITシステムの導入相談、経営状況のコンサルタント、講師業など仕事の内容が多岐に渡ります。

また「マーケティング」や「製品開発」「財務」「法務」など個々の得意分野を活かしやすい点も魅力です。

企業内で働く場合は、ある程度業務内容が固定化されますが、独立開業すれば中小企業の経営に関する幅広い業務を担当できます。

そのため自分の強みを活かしやすく、得られる経験や知識も多岐に渡る点がやりがいに繋がるでしょう。

働き方を柔軟に決められる

中小企業診断士として独立開業すれば、働き方を柔軟に決められます。

もちろん顧客の都合には合わせる必要がありますが、働く日数や事業所の構え方などを自身で決められるため、ワーク・ライフ・バランスを達成しやすいです。

会社員として働く場合は、勤務日や勤務場所、勤務時間を変えられないため、独立開業の大きなメリットといえるでしょう。

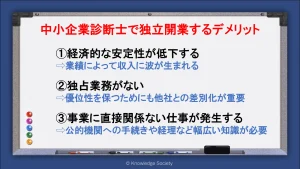

中小企業診断士で独立開業するデメリット・注意点

一方で、中小企業診断士として独立開業するデメリットや注意点も存在します。

独立開業するか否かで悩んでいる場合は、必ずデメリットを踏まえて検討してください。

経済的な安定性が低下する

中小企業診断士として独立開業すると、給与所得を得られる会社員よりも経済的な安定性が低下します。

独立開業して個人事業主や法人経営者として働く場合、利益が出ないと収入も得られないためです。

当然利益が出ればすべて自分の収入となりますが、必ずしも起業に成功できるとは限らず、月々の売上も業績によって左右されます。

一方で会社員であれば業績に関わらず一定の給与収入を得られます。

そのため「何よりも安定性を重視したい」と考える場合は独立開業が向いていない可能性があるでしょう。

独占業務がない

中小企業診断士には独占業務がありません。

独占業務とは、特定の資格を有していないと携われない業務です。

つまり「中小企業診断士しか携われない業務」がないということです。

そのため、無資格の経営コンサルタントと顧客の取り合いになるリスクが生じます。

また資格所持以外に強みがない場合、営業活動が困難になるリスクも発生します。

営業活動で優位に立つためにも、他の事業者との差別化が重要です。

「特定の得意分野を持つ」「ダブルライセンスを取得する」などで差別化して顧客の獲得を目指すことをおすすめします。

事業に直接関係ない仕事が発生する

中小企業診断士として独立すると、コンサルタント以外の業務を行う必要があります。

具体的には「各種公的機関への手続き」「日々の帳簿付けを含む会計業務」などです。

一方で、会社員で経営コンサルタントを行う場合はこれらの業務は必要ありません。

つまり、独立開業すると事業に直接関係ない仕事が発生し、より多くの知識を得なければならないのです。

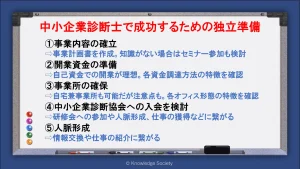

中小企業診断士で成功するための独立準備

中小企業診断士の資格を取得したからといって誰もが事業に成功できるわけではありません。

独立開業を成功させるためにも、入念な事前準備を行うことが重要です。

ここでは、中小企業診断士で成功するために行うべき独立準備を5点解説します。

事業内容の確立

独立前に事業内容を確立します。

あいまいなイメージのまま独立してしまうと、思わぬところで失敗するリスクが生じます。

市場調査のうえで詳細な事業内容や営業方法を決定し、事業計画書の作成を行いましょう。

また売上高や費用をシミュレーションし、独立後に収入を得られるかを確認することも大切です。

事業計画書の作成については、以下の記事で詳細に解説しています。

セミナーを有効に活用する

中には「事業計画書とは?」「起業はどのように進める?」と考える方もいるでしょう。

独立や起業に係る知識がない場合は、セミナーの活用もおすすめです。

現在は公的機関運営の無料セミナーも数多く存在します。

中には起業相談や起業支援を行っている機関もあるため、有効活用して効果的に知識を習得しましょう。

起業時に役立つセミナーについては以下の記事で詳しく解説しています。

開業資金の準備

経営コンサルタントとして独立するのであれば比較的開業資金を抑えられます。

しかし事業所の保証金などによって一定の開業資金が必要な場合もあります。

開業資金については融資や出資などの選択肢もありますが、理想は自己資金での開業です。

難しい場合でも、自己資金比率を高めるように努めましょう。

開業時に多額の借入を行うと、資金繰りの悪化や失敗時のリスクの増加に繋がります。

また独立から数ヵ月は売上が立たない可能性もあるため、数ヶ月分の生活費や運転資金の確保も重要です。

起業時の資金調達方法については以下の記事で詳細に解説しています。

事業所の確保

中小企業診断士として活動するためにはオフィスの確保も必要です。

しかし中小企業診断士として働く場合でも個別の事業所は必須でなく、自宅兼オフィスの選択も可能です。

ただし事業所が自宅兼オフィスの場合、固定費の削減は可能ですが、プライバシーの問題などが生じます。

バーチャルオフィスやレンタルオフィス、賃貸オフィスといった選択肢もあるため、それぞれのオフィス形態の特徴を把握したうえで事業の実態に合った選択をしてください。

起業時のオフィスの形態については以下の記事で詳細に解説しています。

中小企業診断協会への入会を検討

中小企業診断士で独立する際は「中小企業診断協会」への加入を検討しましょう。

中小企業診断協会とは、約27,000人存在する中小企業診断士のうち約10,000人が所属している団体です。

47都道府県それぞれに設置されています。

中小企業診断協会へ入会すると以下のようなメリットが生じます。

・研修会・研究会への参加によってスキルアップできる

・中小企業診断士の人脈を作れる

・仕事の獲得に繋がる可能性がある

しかし中小企業診断協会への入会には、入会金約3万円と年会費約5万円を支払う必要があります。

そのため年間約5万円の費用と上記のメリットを天秤にかけて、最終的な決断を下しましょう。

参考:東京都中小企業診断士協会

人脈形成

中小企業診断士で独立する前に、人脈形成を十分に行いましょう。

人脈形成を行うことで仕事の確保に繋がる可能性があります。

また中小企業診断士同士で人脈を作ると、情報交換なども可能です。

人脈形成の手段には以下のようなものがあります。

・中小企業診断協会への加入

・セミナー・交流会への参加

・独立前の職場の人脈

現在は起業家の交流会も数多くあり、ネットで簡単に情報収集もできるため、積極的に参加してみてはいかがでしょうか。

中小企業診断士の独立開業の成功に向けた事業運営のポイント

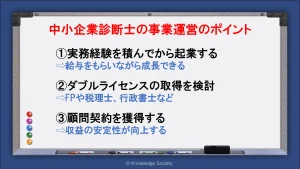

上述した起業準備に加えて、中小企業診断士としての事業運営上検討すべきポイントがあります。

ここでは3つのポイントを解説するため、独立の際は一度参考にしてみてください。

実務経験を積んでから起業する

中小企業診断士は未経験でも独立開業ができますが、基本的には実務経験を積んでからの起業がおすすめです。

独立前に実務経験を積むことで、既に確立されたビジネスモデルの下で働け、より実践的な相談業務も経験できます。

給与をもらいながら成長できる最適な環境といえるでしょう。

また実務経験を通じて人脈形成ができ、独立後スムーズに事業を軌道に乗せられる可能性が高まります。

ダブルライセンスの取得を検討

中小企業診断士で独立するなら、ダブルライセンスの取得もおすすめです。

中小企業診断士と相性が良い資格には、以下のようなものがあります。

・ファイナンシャル・プランニング技能士

・宅地建取引士

・税理士

・社会保険労務士

・行政書士

ダブルライセンスの取得によって他の中小企業診断士との差別化が可能です。

例えば中小企業診断士が行政書士の資格を持っていると、法人の設立当初から携われるという強みが生まれます。

最初は起業のために行政書士として携わり、起業後は中小企業診断士としてコンサルタントを行うといった関わり方が可能となるのです。

また明確な強みがあれば、特定の課題を抱える企業から依頼を受けられる可能性が高まります。

実際に「中小企業診断士活動状況アンケート調査」によれば、中小企業診断士は以下のようなダブルライセンスを取得しています。

| 資格名 | 構成比 |

| 中小企業診断士のみ | 27.8% |

| ファイナンシャルプランナー | 21.7% |

| 情報処理技術者 | 17.6% |

| 販売士 | 10.0% |

| MBA | 9.7% |

| ITコーディネータ | 7.7% |

| 社会保険労務士 | 7.7% |

| 行政書士 | 7.4% |

| 技術士(補) | 4.1% |

| 税理士 | 3.1% |

顧問契約を獲得する

顧問契約を獲得することで収益の安定性の向上に繋がります。

基本的に顧問契約は中・長期的に続くため、一度顧客を獲得できれば毎月一定の顧問料を得られます。

反対に顧問契約を獲得せずに単発のコンサルティングばかり行っていると、月々の収入の波が大きくなり、将来の資金繰りを予想しにくくなります。

起業直後から顧問契約を獲得することは簡単でありませんが、顧客との繋がりができた際は積極的に営業活動を行いましょう。

中小企業診断士の独立までに必要な公的手続き

中小企業診断士が個人事業主として独立する場合、様々な公的手続きが必要です。

・「開業届」の提出(管轄の税務署)

・「国民年金」の手続き(市区町村役場)

・「国民健康保険」への加入(市区町村役場)

開業届は開業日から1ヶ月以内に、管轄の税務署に提出します。

この際に「青色申告承認申請書」も一緒に提出することがおすすめです。

また従業員を雇う場合などは個別に「給与支払事務所等の開設届出書」などの提出も必要となります。

他にも居住する市区町村役場にて、国民年金と国民健康保険加入の手続きを要します。

会社員の場合、年金や健康保険料は給与から天引きされますが、独立後は自ら支払う必要があるためです。

なお、健康保険は以前勤めていた職場の健康保険の任意継続も可能です。

加えて公的な手続きではありませんが「屋号印の作成」や「屋号付き口座の作成」も独立時に行うと良いでしょう。

他方で「最初から法人設立をしたい」と考える場合は、以下の記事で会社設立の手続きを解説しているため、ぜひ参考にしてください。

中小企業診断士の独立開業で必要な初期費用

個人事業主として中小企業診断士の起業を行う場合、以下のような費用が発生します。

・事業所の保証金:家賃の10ヶ月分程度

・設備(パソコンやデスク)の購入費:10万円~20万円程度

・中小企業診断協会の加入費用:約8万円

・当面の運転資金・生活費:約6ヵ月分

また、最初から法人として起業する場合は法人の設立費用も発生します。

法人の公的な設立費用は、株式会社で「約222,000円」合同会社で「約100,000円」です。(紙の定款の場合)

法人として起業する方は、以下の記事で設立費用や手続きを解説しているため是非参考にしてください

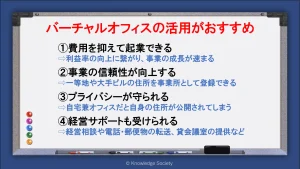

中小企業診断士の独立開業ではバーチャルオフィスがおすすめ

中小企業診断士の独立では「バーチャルオフィス」の活用がおすすめです。

バーチャルオフィスとはその名の通り「架空の(Virtual)」「事務所(Office)」を指します。

わかりやすくいえば、空間の所有をせずに事業用の住所をレンタルできるサービスです。

中には実態のある事業所の登録が義務付けられている業種もありますが、中小企業診断士にはそのような規定はありません。

中小企業診断士がバーチャルオフィスを利用して独立開業を行うことで、以下のようなメリットが生じます。

費用を抑えて起業できる

バーチャルオフィスを利用して独立開業を行うと、初期費用や固定費を大幅に抑えられます。

賃貸オフィスのレンタルには通常約10ヶ月分程度の保証金を要します。

また月々の家賃も独立当初は大きな負担となるはずです。

一方でバーチャルオフィスであれば、負担する保証金や月々の固定費を大幅に抑えられます。

例えば東京千代田区のバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」の場合、月々4,950円で利用でき、保証金も僅か30,000円です。

初期費用や固定費を抑えられると利益率の向上に繋がり事業の成長が速まるため非常におすすめの選択肢といえます。

事業の信頼性が向上する

バーチャルオフィスでの独立開業は、自宅兼オフィスの独立開業よりも社会的な信用力が高まりやすいです。

自宅兼オフィスの場合、事業所の住所が「○○アパート○○号室」のように表記されます。

一方でバーチャルオフィスであれば、一等地や大手ビルの住所を事業所として登録できます。

顧客にとってはアパートの一室より一等地ビルの住所を有する企業の方が安心できるはずです。

その結果、集客力がアップして事業が軌道に乗りやすくなるでしょう。

プライバシーが守られる

バーチャルオフィスを活用して独立開業を行うと、事業者のプライバシーを守ることができます。

自宅を事業所とする選択は、自宅の住所を公開してしまうのと同義です。

自宅の住所を公開すると、プライバシー面での不安が生じます。

一方でバーチャルオフィスを事業所とすれば、自宅の住所が公開されることはありません。

多くの費用をかけずにプライバシーを守りながら事業運営が可能となります。

経営サポートも受けられる

バーチャルオフィスによっても異なりますが、各種経営サポートを受けられる業者も存在します。

具体的には以下のようなサポートです。

・専門家による経営相談

・貸会議室

・電話転送

・郵便物転送

これらのサービスはすべてナレッジソサエティで提供されているものです。

さまざまな経営サポートがあるため、より快適に事業を進められるでしょう。

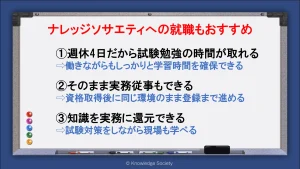

中小企業診断士を取得・独立したいなら「ナレッジソサエティ」への就職がおすすめ

これから中小企業診断士を取得し、将来的な独立を目指したい方は「ナレッジソサエティ」への就職もおすすめです。

ナレッジソサエティは東京都千代田区でバーチャルオフィスやシェアオフィスサービスなどを提供している企業です。

従業員の起業を応援しているナレッジソサエティでは、中小企業診断士の取得・独立にピッタリな制度が数多く整っているため、ぜひ参考にしてください。

週休4日だから試験勉強の時間が取れる

ナレッジソサエティでは「週休3日制」もしくは「週休4日制」の雇用形態を行っています。

1日にまとまった時間を働き、3日間もしくは4日間で週30時間もしくは40時間の勤務を行います。

そして、残りの日数は出勤が不要となる制度です。

週3~4日休日があるため、働きながらも集中して中小企業診断士の試験対策が可能となります。

実際に起業を目指している社員も多く、高いモチベーションを保ちながら試験対策や独立準備ができるでしょう。

ナレッジソサエティならそのまま実務従事もできる

上述した通り中小企業診断士の登録には、実務補習か実務従事が必要です。

共に15日以上の補習・従事が必要なため、仕事との両立が難しいと感じる方も多いでしょう。

しかし、ナレッジソサエティなら資格取得後にそのまま実務従事も可能です。

企業が従業員の資格取得を後押しする環境のため、業務を通して必要な知識を学ぶことができます。

中小企業診断士の知識を実務に還元できる

ナレッジソサエティなら中小企業診断士の知識を業務に還元できます。

多くの中小企業に携わり資格の知識も必要となる実務のため、試験対策をしながら現場を学べる一石二鳥な環境です。

サービス利用者には実際に独立開業をしている方も多いため、資格取得を行い独立を目指す方にとって非常にメリットの大きな環境といえるでしょう。

まとめ

本記事では中小企業診断士の試験概要や独立のための事前準備、メリット・デメリットなどを解説しました。

中小企業診断士は中小企業の経営をコンサルタントするための専門知識を証明できる国家資格です。

独立の際に中小企業診断士を所有していると、中小企業診断士を名乗ることができ、顧客からの信頼感が大きく向上します。

しかし中小企業診断士の独立開業で成功するには、入念な事前準備や他社との差別化などが必要となるため、ダブルライセンスの取得やバーチャルオフィスの利用などを検討しましょう。

また、これから中小企業診断士を取得して将来的な独立開業を目指す方にとって、ナレッジソサエティの勤務環境がおすすめとなります。

勉強時間を確保できるだけでなく、実務講習も行え、独立のモチベーションも維持できる環境なので、気になる方はぜひチェックしてください。

この記事の執筆者

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。

起業のノウハウ

バーチャルオフィス

九段下駅徒歩30秒!?超好立地シェアオフィス「ナレッジソサエティ」

東京のバーチャルオフィス徹底比較(1)ナレッジソサエティ

【満員御礼】公益財団法人まちみらい千代田主催 公的支援機関の制度・助成金・融資活用講座