起業直後から黒字で運営できる企業は極めて少ないです。また、時代の流れによって黒字運営していた事業が赤字化してしまうメースも少なくありません。

しかし、赤字の状態が長期間続くと、資金が底をつき廃業の危険性が生じる可能性があります。

事業が赤字状態であれば、黒字化するための対策を講じることが重要です。

今回は、黒字化を実現するための流れやポイントなどを解説しています。現在事業が赤字運営となっている方はもちろん、赤字になった際の対応を理解したい方も、ぜひ参考にしてください。

目次

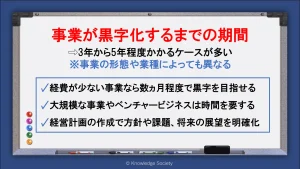

新規事業が黒字化するまでの期間の目安

一般的に、新規事業を立ち上げてから黒字化するまでの期間は3年から5年と言われています。

事業の立ち上げから長期間赤字の状況が続くため、それに耐えるための資金やメンタルを持って取り組むことが重要です。

しかし、実際の黒字化までの期間は、事業の実態や取り組む職種によっても異なります。

例えば、小規模・少人数で行うスモールビジネスであれば、数ヵ月程度で黒字化を目指すことも十分に可能です。事業に必要な経費が少ないため、比較的黒字化しやすい仕組みです。

一方で大規模な事業内容や、世間に革新的な影響を与えるベンチャービジネスの場合は、赤字の期間が続く覚悟が必要です。

実際に、株式会社帝国データバンクが行った「大学発ベンチャー企業の経営実態調査(2018)」によれば、大学発のベンチャービジネスが初めて黒字化した期間の平均は「5.1年」となっています。

1年目で黒字化できたベンチャービジネスは、全体の4.2%のみです。一方で黒字化までに10年超かかったビジネスも全体の7.7%あります。

参考:特別企画:大学発ベンチャー企業の経営実態調査(2018 年)

大規模な事業やベンチャービジネスでは経営計画の作成が必須

大規模な事業やベンチャービジネスを立ち上げる際は、長期間の赤字に耐えるための準備や、いち早く黒字化させるための方針が必要です。必要な資金や事業の指針の明確化のためにも、経営計画の作成を行いましょう。

経営計画とは、事業の目的や目標、達成するための戦略や行動計画を決定したものです。

事業の立ち上げ時に経営計画を作成しておけば、今後の方針や課題、将来の展望が明確化しやすくなります。また、必要な利益に対しての売上高や諸経費の目安も把握できます。

その結果、赤字の期間が続いても何をすべきかが明確となり、事業の成功に近付けるでしょう。

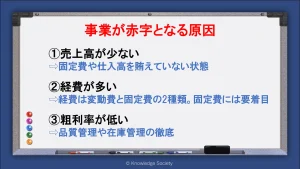

事業が赤字となる3つの原因

事業の赤字は、支出(経費)が収入(売上高)よりも多いことで発生します。

そして、事業が赤字となる原因は大きく分けて3つしかありません。自身の事業内容は、どの側面から赤字になっているかを確認しましょう。

ここでは、事業が赤字になる原因をそれぞれ解説します。

売上高が少ない

売上高が少ないと、事業が赤字になる原因となります。流入してくる資金で固定費や仕入高を賄い切れていない状況です。

売上高が伸びない理由として、以下のようなものが挙げられます。

・市場がない

・集客ができていない

・成約率が低い

・客単価が低い

売上高は基本的に「商品単価×販売個数」で決まります。そして、販売個数は「集客数×成約率」と考えて良いでしょう。

また、集客数を伸ばすためには、十分な需要がある市場で勝負をする必要があります。

自社の売上高が十分でない場合は、その原因を必ず判明させましょう。

経費が多い

十分な売上高がある場合でも、経費がそれを上回っている状態であれば、事業は赤字になります。

また、経費は大きく「変動費」と「固定費」に分けられます。

| 変動費 | 生産量や稼働量に比例して増加する費用 例)原材料費、販売手数料、外注費など |

| 固定費 |

生産量や稼働量に関わらず一定額発生する費用 |

特に、十分な売上が立っているにも関わらず赤字状態である場合は、固定費に問題があるケースが多いです。

固定費は商品・サービスの質に直接影響しないにも関わらず、長期的に毎月支払う必要があります。経費の削減を行う際に真っ先に着目すべき要素と言えるでしょう。

固定費については以下の記事で詳細に解説しています。固定費について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

粗利率が低い

粗利率が低い事業も赤字になりやすいため注意が必要です。

粗利とは、売上高から原価を差引いた値を指し、売上高に占める粗利の割合を「粗利率」と言います。また、粗利は「売上総利益」とも呼ばれます。

粗利が悪化する大きな要因は「販売価格が低い」「仕入額が高い」のいずれかです。

しかし他にも「廃棄が多い」「不良品が多い」といった理由で無駄なコストがかかっているケースもあります。これらは、在庫管理や品質管理の徹底化によって改善できる可能性があります。

また、品質管理によって事業の信頼感が向上し、結果として販売個数の向上などに繋がるケースもあるでしょう。

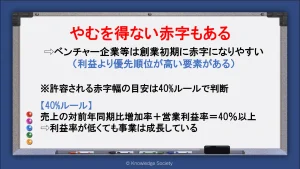

中にはやむを得ない赤字もある

基本的に、赤字は早急に改善が必要な要素と言えますが、中にはやむを得ない赤字もあります。

例えば、急成長を目指すスタートアップやベンチャー企業は、創業初期の段階においては赤字になりやすいです。その理由としては、以下の3点が考えられます。

1.ベンチャーキャピタルなどからの資金調達が潤沢で、起業初期段階での売上を重要課題としなくとも許容されるため

2.スタートアップには成長スピードが優先され、短期的な利益追求の優先順位は低くなる傾向があるため

3.新たな市場に挑戦する場合、市場における自社のシェア獲得が優先順位の高い業務となるため

許容される赤字幅とは

しかし「赤字はやむを得ない」と言っても、会社の信用を根本から揺るがすような赤字は許されません。

許容される赤字幅の目安として「40%ルール」という考え方があります。

40%ルールとは「売上の対前年同期比増加率+営業利益率=40%以上」が成り立つかどうかの考え方です。この値が40%を超えていれば、営業利益率が低くても事業が成長していると捉えられます。

一例として以下のような考えができます。

・売上が前年同期比+100%であれば、営業利益率が-60%の赤字でも許容される

・売上が前年同期比+40%であれば、営業利益は0もしくは黒字である必要がある

経営状態を表す指数は数多くありますが、1つの目安として活用してください。

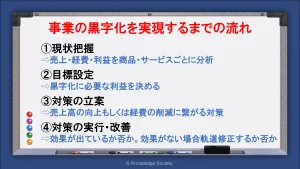

事業の黒字化を実現するための流れ

事業を黒字化するためには事業の問題点を洗い出し、適切な対策を取る必要があります。中・長期的なプロジェクトになる場合も多いため、事前に流れややるべきことを確認しましょう。

ここでは、事業を黒字化するための流れを解説します。

1.現状把握

赤字の企業を黒字化させるために、まずは現状把握を行います。

売上や経費、利益の状況をそれぞれ確認しましょう。

売上の状態

売上は各商品やサービスごとに確認を行います。

また、各商品・サービスの売上推移の確認も重要です。売上が右肩下がりの場合、商品として赤字となるだけでなく、企業全体の利益率を下げている可能性があるため注意が必要です。

右肩下がりとなっている原因さえ判明できれば、黒字化のきっかけとなるでしょう。

経費の状態

変動費や固定費のそれぞれの状態も確認しましょう。

変動費は各商品・サービスごとに仕入額や販売手数料、外注費などを洗い出します。これらをピックアップしたら以下のような指数を算出しましょう。

・原価率(仕入÷商品単価)

・粗利(売上高-仕入)

・粗利率(粗利÷売上高)

原価率や粗利の目安は職種によっても異なります。各業界の平均値から大きく離れていないかや、粗利で固定費を賄えるかなどに着目しましょう。

また、固定費の現状把握も非常に重要です。固定費は毎月発生する費用が多いですが、中には1年に数度だけ臨時的に発生するケースもあります。

臨時的な固定費は12分割して、1ヵ月あたりの負担を算出しましょう。

利益の状態

費用と売上の洗い出しができたら、個々の商品・サービスごとに利益や利益率の算出を行います。利益の種類は複数ありますが、黒字化で特に重要となる指数は以下の2つです。

・売上総利益(粗利):売上高-売上原価

・営業利益:売上総利益-販売費および一般管理費

「利益率がマイナス」「利益率はプラスだが稼働に見合っていない」といった商品・サービスは軌道修正が必要と言えるでしょう。

2.目標設定

現状把握が終わったら、次に目標設定を行います。

もちろんこの場合の目標は「黒字化」です。

「どのくらいの利益向上が必要か」「それを達成するためにどのくらいの売上高の向上もしくは経費の削減が必要か」を明確な数字で表します。

3.対策の立案

黒字化のためにどのくらいの売上高の向上や経費の削減が必要かを明確にしたら、次は具体的な対策の立案を行います。

基本的に、事業の黒字化を目指す場合は「売上高の向上」か「経費の削減」の2つが主な選択肢となります。

売上高を上げる対策

上述した通り、売上高は「商品単価×集客数×成約率」で決まります。これらの値が向上すれば、必然的に売上高が上がります。

しかし、商品単価の向上は極力行わないようにしましょう。商品単価の向上によって顧客離れが進み、集客数の低下に繋がる恐れがあるためです。

そのため、行うべき対策は集客数もしくは成約率の向上です。

集客数の増加を行うためには以下のような対策があります。

・各種マーケティングで新規顧客を獲得

・サービスの質の向上によってリピーターを獲得 など

また、成約率の向上のための例として以下のような対策が考えられます。

・販売プロセスの可視化

・ターゲット層別の成約率を算出し、成約率が高い層へのアプローチを行う

・購入後のサポート体制の強化 など

経費を抑える対策

経費を抑える対策を取る場合は、固定費への着目がおすすめです。

変動費を抑えてしまうと商品・サービスの品質に直接影響する可能性があります。一方で固定費の削減であれば、商品・サービスの品質に直接影響を出さずに、長期的な成果を得られます。

固定費を抑えられれば売上高が伸びずとも黒字化に近付くため、積極的に経費削減を行いましょう。

経費削減の具体的アイデアについては、以下の記事で詳細に解説しています。すぐに実行できるアイデアも紹介しているため、ぜひご覧ください。

4.対策の実行・改善

具体的な対策が決まったら順次実行していきますが、実行したままではいけません。

定期的に効果を測定し、意味のある対策かを判断します。黒字化に向かっている場合はそのまま対策を続けますが、変化が出ていない場合は対策の見直しが必要です。

なぜ効果が出ていないかを明確にして、続行するか軌道修正を行うかを決定します。

また、効果が出ている対策であっても、環境の変化によって効果が薄れる場合もあります。そのため、全ての対策に対して定期的な効果の測定を行いましょう。

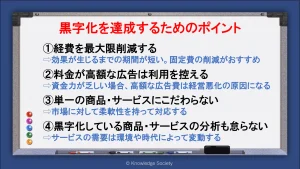

事業の黒字化を達成させるためのポイント

事業の黒字化の流れは上述した通りですが、黒字化を図る際に特に着目すべき要素があります。

ここでは、事業の黒字化を達成させるためのポイントを解説します。

経費を最大限削減する

黒字化の手法は、大きく売上高の向上と経費削減の2つですが、特に経費削減は早期に黒字化するためには有効な方法です。

創業から日が浅い企業が、黒字化の前に撤退する理由の多くは、資金が底をつくためです。そこで、経費を抑えた企業運営ができれば、赤字の額は減少し、長期間事業運営を続けられます。

黒字になるまでは流出する資金を極力抑え、必要最小限の経費で会社を運営できるような工夫が必要です。

間違っても代表者の月々の報酬を優先事項にして、優遇された額を取得してしまうような状況はいけません。創業直後は、前職より所得が低くて当然といった覚悟で事業に臨む必要があります。

料金が高額な広告は利用を控える

広告はその料金が高いほど影響力が大きく、自社の営業面への跳ね返りも期待できます。

しかし、高額な広告費は資金余力の乏しい企業にとっては、経営状態が一気に悪化する要因となりかねないため注意が必要です。

また、商品やサービスに実力が備わっていなくても、広告力だけで売れてしまうケースがあります。その場合は商品やサービスの質が十分かを入念に確認する必要があります。

単一の商品・サービスにこだわらない

早期に黒字化を図るためには、核となる自社商品・サービスが欠かせません。しかし事業のスタートとともに売り出した商品・サービスが必ずしも当たるとは限りません。

自社が自信を持って売り出した商品・サービスが一般消費者は見向きもされないことがあります。一方で、あまり力を入れていない商品・サービスがヒットするケースも多いです。

そのため、単一ではなく複数の商品・サービスを提供できるのであれば、幅広く収入源を確保してリスクヘッジを行うべきと言えるでしょう。

自社のポリシーに過度に拘らず、市場に対して柔軟性を持って対応できれば、より成功のチャンスは増加します。

黒字化している商品・サービスの分析も怠らない

例え黒字化している商品・サービスであっても、浮かれることなく「なぜ売れているのか」「今後も起業の売上を支える要になるのか」を検証しましょう。

商品やサービスの需要は環境や時代によって変動します。

当然現在赤字の商品・サービスを黒字化されることは重要ですが、それと同程度に黒字の商品・サービスを維持するための取組みも重要です。

特に1つの商品・サービスが突出して利益を上げている場合は、繊細な扱いを行う必要があるでしょう。

黒字化を達成できない場合は事業の撤退も視野に入れる

対策を講じても黒字化が達成できない場合は、事業の撤退も視野に入れる必要があります。黒字化の見込みがない赤字商品・サービスを提供し続けては、業績を悪化させる要因となるためです。

撤退のタイミングの見極めは難しいですが、以下のような要素で基準を作ると良いでしょう。

・重要業績評価指標

・損益計算書

・競合や市場規模

・企業の資金や人員

赤字が続いているにも関わらず「いつかは黒字化するだろう」といった甘い考えを持った結果、取り返しのつかない結果になる例もあるため注意が必要です。

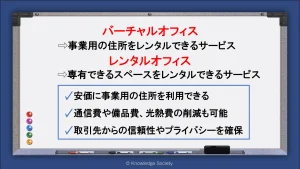

バーチャルオフィス・レンタルオフィスの活用がおすすめ

黒字化に向けた費用削減では、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの活用がおすすめです。

また、経費削減に加えて、事業が有利に進むメリットも受けられるため、ぜひ活用してください。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、事業用の住所をレンタルできるサービスです。

実際の執務空間は使用できませんが、安価な価格で利用できるため「1人もしくは少人数で事業所を借りている」「基本はテレワーク」といった方が利用すれば固定費を大きく削減できます。

また、現在は自宅を事業所として起業をする方も多いです。自宅での起業は固定費を抑えられるメリットがある一方で以下のようなデメリットも生じます。

・住所の公開や郵便物によるプライバシーの問題が生じる

・自宅の住所が事業所となり取引先からの信頼性が低下する

しかしバーチャルオフィスであれば、このようなデメリットも解決できます。信頼性のある住所を安価に利用でき、郵便物や電話の転送サポートを受けられる場合があるため、より事業は効率的になるでしょう。

そのため「自宅を事業所として起業をする」といった方にもおすすめのサービスです。

レンタルオフィスとは

レンタルオフィスとは専有できる執務スペースをレンタルできるサービスです。通常の賃貸オフィスよりも安価に利用ができるため、固定費の削減に繋がります。

また、机や通信環境が最初から揃っており、光熱費の負担も必要ないため、様々な面で経費の削減ができます。

「1人もしくは少人数で事業を立ち上げる」といったケースでおすすめです。

また、自宅を事業所としている方の場合、仕事とプライベートの混在によって、業務の効率が低下しているケースもあります。

レンタルオフィスでは安価に集中できる空間を利用できるため、自宅で仕事をしている方にもおすすめです。

まとめ

今回は事業の黒字化を行う流れやポイントなどを解説しました。

事業が赤字では企業の資金は徐々に減少し、廃業の危険性が生じてしまいます。そのため、やむを得ない赤字を除いては、早急に黒字化のための対策を講じましょう。

事業を黒字化させるための手法は大きく「売上高を上げる」「経費を抑える」の2種類です。各商品・サービス毎に売上高や経費、利益を算出して積極的に行動しましょう。

事業の黒字化ができれば、企業の存続やさらなる事業拡大が可能となるため、ぜひ参考にしてください。

この記事の執筆者

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部