本記事では、法人登記について以下の内容を解説しています。

- 概要

- 手続きの流れ

- 必要書類・注意点

- 申請方法

- 費用

- 法人登記の後に行うべき手続き

法人として起業するには、法務局での法人登記(商業登記)を要します。

法人登記では複数の提出書類を用意する必要があり、定款認証や資本金の振込みも必要です。

ただ、基礎知識をしっかりと身に付ければ初めてでも十分に対応できる手続きです。

本記事を読めば法人登記の流れや方法、必要な費用などを理解できるため、ぜひご覧ください。

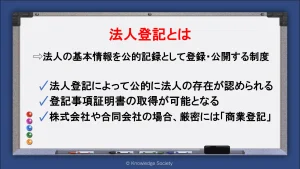

法人登記(商業登記)とは?

法人登記とは、法人の以下のような基本事項を公的な記録として登録・公開する制度です。

- 商号

- 本店所在地

- 事業目的

- 代表者氏名 など

登記により初めて法人の存在が法的に認められ、法人格を得られます。

法務局で法人登記をした日付が企業の設立年月日とみなされ、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得も可能となります。

法人登記の手続き先は、企業の本店所在地を管轄する法務局です。

各法務局の管轄は、法務局のホームページから確認できます。

登記が必要な法人形態

株式会社を含むあらゆる法人形態では、法人登記が必要です。

- 株式会社

- 合同会社

- 合名会社

- 合資会社

- 一般社団法人

- 一般財団法人

- NPO法人

- 社会福祉法人 など

一方で「任意団体」は法的に認められた組織でなく、「個人事業主」も法人ではないため、登記が不要です。

▼関連記事

株式会社とは?仕組みやメリット・デメリット、設立方法などを簡単に解説

合同会社とは?株式会社との違いや設立のメリット・デメリットをわかりやすく解説

一般社団法人とは|他の法人格との違いやメリット・デメリット、設立方法を簡単に解説

個人事業主とは│定義や法人との違い、メリット・デメリットなどを徹底解説

法人登記が必要なタイミング

まず法人を設立するタイミングで登記が必要です。

加えて事業運営を進める中で、登記事項が変わった場合にも変更登記を要します。

具体的には以下のようなタイミングです。

- 商号や本店所在地が変わった

- 代表取締役の情報が変わった

- 事業内容を変更・追加した

- 法人を解散する など

これらに該当する場合は、変更から2週間以内に変更登記を行う必要があります。

登記事項が変わったにも関わらず登記申請をしないと、罰則を受ける原因となるため要注意です。

法人登記と商業登記の違い

混合されやすい法人登記と商業登記ですが、厳密には意味が異なります。

- 法人登記:会社以外(一般社団法人/NPO法人など)についての登記制度

- 商業登記:会社(株式会社/合同会社など)等についての登記制度

つまり、起業で株式会社や合同会社を立ち上げる際は「商業登記」の手続きが正確です。

ただ会話や諸々の解説の中では、商業登記と法人登記は同じ意味で使われることも多々あります。

本記事でも「会社設立の登記=法人登記」として解説していますが、厳密には異なる点に留意してください。

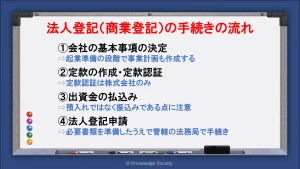

法人登記(商業登記)の手続きの流れ

法人登記の事前準備から登記申請までの流れは、大きく以下の通りです。

- 1.会社の基本事項の決定

- 2.定款の作成・認証

- 3.出資金の払込み

- 4.法人登記申請

それぞれの過程を詳しく解説します。

会社の基本事項の決定

起業すると決めたら、会社の基本事項を決定します。

- 起業形態(株式会社or合同会社)

- 事業目的

- 商号

- 本店所在地

- 発起人

- 資本金額

- 事業計画 など

これらは定款作成時の基本となる事項です。

また、起業準備の段階で事業計画書の作成をおすすめします。

事業計画書とは、今後どのようにビジネスを展開するかを記した書面です。

法人登記において必須ではありませんが、ビジネスのシミュレーションや事業計画の可視化ができるため、生存率の向上に繋がります。

事業計画書については「起業時に作成する事業計画書とは~書き方や目的フォーマットをわかりやすく紹介~」で詳しく解説しています。

定款の作成・定款認証

決定した会社の基本事項を基に、定款を作成します。

定款とは、企業運営において遵守する必要がある規則です。

定款の記載事項は大きく以下の3つに分けられます。

- 絶対的記載事項:必ず記載が必要な事項(商号/本店所在地/目的 など)

- 相対的記載事項:記載した場合にのみ効力が生じる事項(現物出資に関する事項/財産引受に関する事項 など)

- 任意的記載事項:規定に違反しなければ記載できる事項(事業年度/株主総会に関する事項 など)

そして、起業形態が株式会社の場合は定款の認証を受ける必要があります。

経営者と出資者間の争いの防止が主な目的で、手続き先は管轄の公証役場です。

定款認証をしないと法人登記もできないため、手続き内容を必ず確認してください。

定款認証については「法人設立に必要な定款認証とは|手続きの流れや費用・注意点を徹底解説」で詳しく解説しています。

出資金の払込み

定款認証を終えたら、発起人個人の銀行口座に資本金を払い込みます。

預入れではなく振込みが必要である点に留意してください。

払込みを終えたら、払込み明細書を作成して、通帳のコピーと一緒に綴じます。

払込明細書と通帳のコピーは法人登記の際に必要です。

法人登記申請

資本金の払込みを終えたら、必要書類を準備して管轄の法務局に登記申請を行います。

法人登記の申請方法や必要書類、注意点は詳しく後述していきます。

法人登記(商業登記)の必要書類

法人登記では、以下の書類が必要となります。

- 定款

- 設立登記申請書

- 登録免許税納付用台紙

- 発起人の同意書

- 設立時代表取締役選任決議書

- 就任承諾書

- 印鑑証明書

- 本人確認証明書

- 資本金の払込証明書

- 設立時取締役および設立時監査役の調査報告書およびその附属書類

- 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

- 委任状

- 印鑑届書

ただし、法人の実態によっては不要な書類もあります。

ここでは、各書類について詳しく解説します。

定款

定款とは、会社の規則を定めた規定集を指します。

株式会社の場合、公証人の認証を受けた定款のみ提出できます。

一方で合同会社の場合は、定款認証が不要です。

設立登記申請書

企業の基本事項などを記載して申請時に提出する書類です。

設立登記申請書には以下の項目を記載します。

- 商号

- 本店所在地

- 登記の事由

- 登記すべき事項

- 課税標準金額

- 登録免許税

- 添付書類一覧

設立登記申請書は法務局のホームページからダウンロ―ドができます。

登録免許税納付用台紙

登録免許税の納付時に使うA4サイズの台紙を指します。

登録免許税額分の収入印紙を購入して、台紙に貼り付けて提出します。

なお登録免許税の金額は、株式会社と合同会社でそれぞれ以下の通りです。

- 株式会社:150,000円と資本金×0.7%の高い額

- 合同会社:60,000円と資本金×0.7%の高い額

登録免許税納付用台紙は設立登記申請書の申請書様式内に含まれています。

発起人の同意書

発起人の同意書は、以下の事項を定款で定めていない場合に提出が必要です。

- 株式発行事項または発行可能株式総数

- 発起人が割当てを受けるべき株式数と払い込むべき金額

- 資本金額と資本準備金額

決まった様式はありませんが記載例(P12)が法務局で公開されているため、作成時の参考としてください。

設立時代表取締役選任決議書

法人設立時に取締役会から選任された代表取締役である旨を証明する書類です。

「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」とも呼ばれます。

設立時代表取締役選任決議書の記載例(P14)は法務局のホームページからダウンロードできます。

就任承諾書

代表取締役や取締役、監査役の就任の承諾を示す書類です。

取締役が複数人いる場合は、人数分の承認承諾書が必要となります。

就任承諾書の記載例(P20)も法務局のホームページからダウンロードできます。

印鑑証明書

各取締役が自治体に登録している個人の印鑑証明書です。

発行から3ヵ月以内である必要があり、居住している市役所や区役所で取得ができます。

なお、取締役会を設置している場合は、代表取締役の印鑑証明書のみで問題ありません。

本人確認証明書

設立時取締役と設立時監査役(印鑑証明書を添付しない役員)の本人確認証明書が必要です。

本人確認証明書とは、以下のような書類を指します。

- 住民票記載事項証明書

- 戸籍の附票

- 運転免許所のコピー

- マイナンバーカードのコピー

資本金の払込証明書

資本金を振り込んだ際に得られる証明書です。

通帳の表紙、口座番号・名義、振込みを確認できるペーシのコピーと一緒に綴じて提出します。

設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその附属書類

会社法第28条に規定される「変態設立事項」に関する項目が定款に定められている場合にのみ必要です。

定款で定めた内容が正しい旨を調査して報告書にまとめた書類です。

調査報告書の記載例(P15)は法務局のホームページから確認できます。

資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書

資本準備金の計上や現物出資を行う際に提出が必要な書類です。

記載例(P19)は法務局のホームページに掲載されています。

委任状

代理人に登記申請を委任した場合に必要となる書類です。

決まった様式はありませんが、委任状の記載例(P21)は法務局のホームページに掲載されています。

印鑑届書

印鑑届出書は、会社実印を法務局に届出・登録するための書類です。

印鑑の登録によって印鑑証明書の取得が可能となります。

オンライン申請であれば提出が義務ではありませんが、実印と印鑑証明書の提出を求められる機会は多いため、基本的には提出することをおすすめします。

印鑑届出書の様式は法務局ホームページから取得できます。

また、法人印鑑については「会社設立で必要な法人印鑑とは│法人印の種類や使い分け、印鑑登録の方法などを解説」で解説しているため、併せてご覧ください。

その他、必要となり得る添付書類

企業の実態によっては以下のような書類が必要になる場合もあります。

- 株主名簿管理人との契約を証する書面:株主名簿管理人を置いた場合

- 検査役の調査報告書及びその附属書類:現物出資した場合

- 弁護士等の証明書及びその附属書類:現物出資した場合

- 有価証券の市場価格を証する書面:市場価格のある有価証券を現物出資した場合

- 検査役の報告に関する裁判の謄本:検査役の報告に関する裁判があった場合

法人登記(商業登記)の必要書類の注意点

法人登記において、提出書類に不備があると一発で登記が完了しない原因となります。

全ての作業がやり直しになることはありませんが、書類の再提出や訂正を求められる可能性があります。

以下のようなケースで再提出・訂正を求められる可能性があるため、申請前に確認してください。

- 記載内容の漏れ

- 提出書類の不足

- 誤字脱字

- 実印・割り印の不備 など

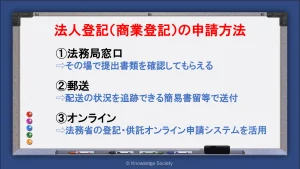

法人登記(商業登記)の申請方法

法人登記は以下の3つの方法により可能です。

- 法務局窓口

- 郵送

- オンライン

それぞれの申請方法を詳しく解説します。

法務局窓口

管轄の法務局に足を運んで窓口で申請を行う方法です。

提出書類の内容を確認してもらえ、不備がある場合はその場で対応できるケースもあるので、申請内容に不安がある方にもおすすめです。

手続きが完了するまでには1週間程度かかりますが、申請日が法人の設立日となります。

なお書類に不備がない限りは、法人登記の手続きが完了しても個別に連絡が来ることはありません。

郵送

管轄の法務局に必要書類やデータを郵送する方法もあります。

法務局に書類が届いた日が法人の設立日となります。

郵送方法に決まりはありませんが、配送の状況を追跡できる簡易書留等で送付することが一般的です。

封筒には「登記申請書在中」と記載してください。

郵送による登記申請は、直接法務局に足を運ぶ必要がない点がメリットです。

ただし書類に不備があった場合は郵送で訂正するか、法務局へ直接足を運んで再提出を行う必要があります。

オンライン

法務省が提供する登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」を使って登記申請する方法もあります。

インターネットで申請を完結でき、書類の補正も専用ソフト上で可能です。

また、法務局の窓口対応時間に影響されない点も魅力です。

ただし、申請人の電子署名が必要なので、かえって手間と感じる方もいるでしょう。

法人登記(商業登記)で必要な費用

法人登記では、登録免許税の納付が必要です。

- 株式会社:150,000円と資本金×0.7%の高い額

- 合同会社:60,000円と資本金×0.7%の高い額

登録免許税の納付で使う収入印紙は、郵便局や法務局で購入できます。

ただし、以下のような費用が別途発生します。

- 印鑑作成費用

- 印鑑証明書の発行手数料

- 登記簿謄本の発行手数料

- 司法書士などの専門家に依頼した際の報酬

加えて、法人設立全体で見ると、定款に貼る収入印紙代や定款の認証手数料(株式会社の場合)が必要です。

| 株式会社 | 合同会社 | |

| 定款の収入印紙代 |

電子定款:0円 |

電子定款:0円 |

| 定款認証手数料 |

資本金100万円未満:30,000円 |

0円 ※定款認証不要 |

| 定款の謄本代 | 約2,000円 | 0円 ※定款認証不要 |

| 登録免許税 | 150,000円~ | 60,000円~ |

| 合計 |

電子定款:約182,000円~ |

電子定款:60,000円~ |

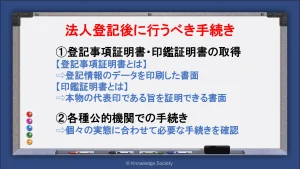

法人登記(商業登記)の後に行うべき手続き

法人登記が終わった段階で、法人の設立は完了ですが、その後に行うべき手続きも存在します。

ここでは、法人登記の後に行うべき手続きを2つ紹介します。

登記事項証明書・印鑑証明書の取得

法人登記を終えたら登記事項証明書や印鑑証明書を取得しましょう。

登記事項証明書とは登記情報のデータを印刷した書面を指し、以下のようなケースで提出を求められます。

- 決算申告を行う際

- 金融機関から融資を受ける際

- 補助金・助成金の申請を行う際

- オフィスの契約を行う際 など

また印鑑証明書とは、押印した印鑑が本物の代表印である旨を証明できる書類です。

以下のようなタイミングで提出を求められます。

- 法人口座の開設の際

- 金融機関から融資を受ける際

- オフィスの契約を行う際

- 不動産登記を行う際

いずれも法務局で取得が可能です。

法人の印鑑証明書については「【法人編】印鑑証明書の取得方法│取り方や必要なものを完全解説」で解説しています。

各種公的機関での手続き

法人設立後も各種公的機関での手続き要します。

必要な手続きは企業の実態にもよりますが、代表的な提出書類を紹介します。

| 手続き先 | 提出書類 |

| 税務署 | 法人設立届出書 |

| 青色申告の承認申請書 | |

| 給与支払事務所等の開設届出書 | |

| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | |

| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | |

| 都道府県税事務所・市町村役場 | 法人設立届出書 |

| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |

| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |

| 労働基準監督署 | 労働保険 保険関係成立届 |

| 労働保険 概算保険料申告書 | |

| 就業規則(変更)届 | |

| 適用事業報告書 | |

| 公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険 適用事業所設置届 |

| 雇用保険 被保険者資格取得届 |

特に従業員を雇った際は法人の義務が増えるため要確認です。

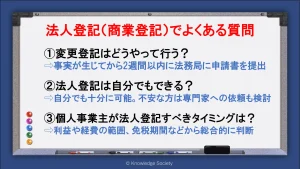

法人登記(商業登記)でよくある質問

ここでは、法人登記でよくある質問に回答していきます。

- 変更登記はどうやって行う?

- 法人登記は自分でもできる?

- 個人事業主が法人登記すべきタイミングは?

変更登記はどうやって行う?

商号や事業目的、代表取締役の情報などが変わった場合は法務局への変更登記が必要です。

変更登記は以下のいずれかの方法で可能です。

- 法務局窓口での申請

- 郵送での申請

- オンラインでの申請

変更した事実が生じてから2週間以内の手続きが必要となります。

法人登記は自分でもできる?

法人登記は専門的な知識がない方でも十分に可能です。

自分で法人登記を行えば、専門家に支払う報酬を抑えられます。

ただ、適切に手続きを行えるか不安な方は、司法書士や行政書士などの専門家への依頼も検討しましょう。

報酬の相場は依頼する範囲によっても異なりますが、仮に法人設立の全工程を依頼した場合は6~10万円程度となります。

個人事業主が法人登記すべきタイミングは?

現在は個人事業主であっても、事業規模が大きくなった際は法人成りも検討が必要です。

利益が大きいと所得税よりも法人税の方が税率が低く、経費にできる範囲も広がるためです。

ただ、実際に法人成りすべきタイミングは個々の実態によっても異なります。

法人成りの見極めるポイントは、大きく以下の3つといえます。

- 法人税の方が有利になる水準の利益か

- 経費の範囲が広がることで税負担が減るか

- 消費税の免税期間を2年間延長すべきか

また、法人成りによって第三者からの信用力が向上する点も考慮すべきです。

税負担に大きく影響する要素であるため、検討の際は税理士への相談を行うこともおすすめです。

まとめ

今回は法人登記の方法や必要書類などを解説しました。

法人を設立する場合は法人登記の手続きが必須です。

司法書士などの専門家に依頼する選択肢もありますが、時間をかければ専門知識がない方でも十分に対応できる手続きです。

専門家に依頼する報酬が不要となるため、この記事を参考にして挑戦してみてはいかがでしょうか。

また、法人登記が終わった後も各種公的機関などでの手続きを要します。

必要な手続きを確認して、幸先の良いスタートを切りましょう。

この記事の執筆者

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部