現在は、最低資本金制度の撤廃やインターネット業界の発達などによって、起業がしやすい環境となっています。

しかし、起業には少なからずリスクが付き物です。

リスクを鑑みずに起業を行うと、倒産の可能性が高まり、廃業後の損失も大きくなる危険性が生じます。

企業の20年後の生存率が約50%である旨を考えると、リスクといかに上手く付き合うかが、起業の成功のカギといっても過言ではありません。

本記事では、事業運営で生じるリスクの種類や、リスクを抑えるために重要なポイントなどを解説しています。

最後には低リスクで起業ができる職種も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

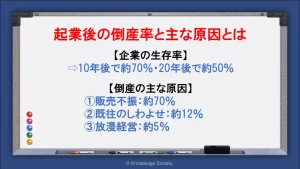

起業後の倒産率と主な原因とは

企業の倒産率は20年後で約50%と決して低くはありません。

競合他者との競争に勝って長期間事業運営を続けるためにも、倒産率の目安や倒産の原因を適切に理解しましょう。

ここでは、起業後の生存率や倒産の原因などを解説します。

起業後の生存率

中小企業白書で公表されているデータによれば、企業の生存率は以下の通りです。

| 企業の存続年数 | 企業の存続率 |

| 5年 | 82% |

| 10年 | 70% |

| 15年 | 61% |

| 20年 | 52% |

| 25年 | 47% |

起業から10年後で約30%、20年後で約50%の企業が廃業していると分かります。

起業自体は簡単ですが、事業を軌道に乗せて長期間続けることは決して簡単ではありません。

また、上記のデータは帝国データバンクに登録されている企業が調査の対象となっている点にも留意してください。

帝国データバンクのデータに登録されていない零細企業や個人事業主を含めると、更に生存率は低くなる可能性があります。

企業の倒産の主な原因

中小企業庁のデータによれば、企業が倒産する主な原因と割合は以下のようになっています。

| 倒産の原因 | 割合 |

| 販売不振 | 約70% |

| 既往のしわよせ | 約12% |

| 放漫経営 | 約5% |

販売不振とは、業績が伸び悩むことによる倒産のことです。

また、既往のしわよせとは、業績悪化が慢性的に続き、キャッシュ・フローの流れを把握できなかったことによる倒産です。

そして放漫経営とは、経営者の経営・管理能力の欠如や会社の私物化による倒産を指します。

この中でも、大きな割合を占めている要因は販売不振です。

例え売上を伸ばしていても、必要経費が上回れば業績は赤字となり、倒産に追い込まれる可能性があります。

そのため、財務面のリスクを綿密に管理して、リスクと上手く付き合いながら事業運営を進めることが重要となります。

参考:中小企業庁 倒産の状況

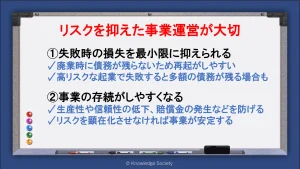

起業ではリスクを抑えた事業運営が大切

上述した通り、企業の20年後の生存率は約50%です。

35歳で起業しても20年後はまだ55歳と考えると、決して高い値ではないでしょう。

そして、競合他社との競争を勝ち抜いて起業を成功させるには、低リスクな事業運営が重要です。

一言でリスクといっても、事業運営においては以下のように様々な種類のリスクが存在します。

・財務リスク

・人間関係のリスク

・法律面のリスク

これらのリスクを抑えて事業を展開できれば、以下のようなメリットが生じます。

失敗時の損失を最小限に抑えられる

財務面のリスクを抑えることで、万が一起業に失敗した際の損失を最小限に抑えられます。

代表的な例としては、起業資金の融資が挙げられます。

莫大な資金を借入れたうえで事業に失敗すると、代表者に多額の債務が残る可能性があるのです。

債務が残ったまま廃業してしまうと、その後の再起が難しく、返済に長期的な時間を要する可能性が生じます。

一方で、財務面のリスクをマネジメントして借入金を最小限に抑えれば、万が一事業に失敗しても莫大な負債は残らず、その後の再チャレンジもしやすくなるでしょう。

事業の存続がしやすくなる

上記した3つのリスクを上手く管理できれば、事業が存続する可能性も向上します。

例えば、人間関係のリスクの代表である従業員との関係が悪化すれば、生産性の低下や人材雇用の難航に繋がります。

他にも、法律面のリスクが顕在化したら、信頼性の低下や賠償金の発生などに繋がるため注意が必要です。

当然、財務関係の管理を疎かにしていては、事業が赤字になる原因となります。

このようなリスクを顕在化させない事業運営を行えれば、安定してビジネスを続けられるでしょう。

以下では、3つのリスクをより詳細に解説していきます。

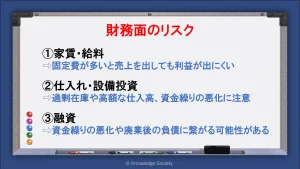

財務面のリスク

上述した通り、起業が倒産する理由の約70%は販売不振です。

販売不振を脱却するには、売上の向上もしくは費用の縮小が必要となります。

財務面のリスクで顕在化しやすい要因は以下の3つです。

家賃・給料

費用を抑えて利益率を高めるには、固定費の削減が重要です。

固定費とは、販売個数や売上高に関わらず必ず発生する費用を指し、特に事業所の家賃と従業員への給料は、固定費の多くを占める要因となります。

これらの費用が高額であると、多くの売上高を達成しても、利益が出ないリスクが生じるため注意が必要です。

事業を進めるには事業所が必要で、より良い立地や設備を求めると、必然的に家賃も高額になります。

しかし費用を抑えようとして、立地や設備の悪い物件で事業を営んでは、顧客離れに繋がる要因となります。

また、従業員への給料を上げすぎると資金繰りの圧迫に繋がりますが、低水準だと離職率が向上し、スキルやノウハウが企業内に蓄積されないリスクが生じます。

そのため、両方のバランスが取れ、最も効用が高くなる物件・給料を決めることが重要といえるでしょう。

仕入れ・設備投資

仕入れや設備投資も事業運営におけるリスクとなります。

小売業や飲食業などでは、先に商品を仕入れてからサービス・商品の提供を行います。

しかし、先に抱えた在庫が売れなければ売上に繋がらず、仕入れ代金の回収も当然できません。

そのため、どの程度の販売個数となるかを明確にシミュレーションして、仕入れや在庫を管理する必要があります。

また、仕入高が高額すぎると、それだけで利益率が低下する原因となります。

利益率を上げるには販売価格に上乗せする必要がありますが、競合他社との価格競争に負ける可能性が生じるでしょう。

他にも、設備投資もリスクとなる要因の一つです。

設備投資によって生産性が上がるケースは多々存在しますが、設備を導入するには多額の資金を要します。

設備投資を行うと企業内にプールされている資金が一気に減少し、利金繰りの悪化に繋がる可能性が生じるため注意が必要です。

そのため、設備投資によって得られるリターンはもちろん、資金繰りにも目を向けて決断を行うことが重要となります。

融資

起業資金や運営資金を確保する際は、金融機関等からの融資が有力な選択肢の一つです。

事業資金に余裕を持たせて生存率を高めるためには、十分な融資が必要になる場合もあります。

しかし、多額の融資を受けると、万が一事業に失敗した際のリスクが大きくなるため注意が必要です。

資金繰りに余裕を持たせつつも廃業時のリスクを抑えるには、以下のような手段で融資の額を抑えることが大切です。

・起業資金を抑える

・自己資金割合を増やす

また、起業資金を抑えられる業種であれば、融資を受けずとも十分な資金繰りで事業を展開できる可能性があります。

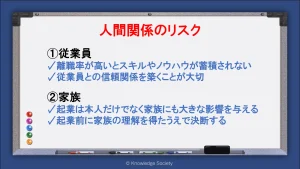

人間関係のリスク

人間関係のリスクが顕在化すると人材の確保が難しくなり、企業内にスキルやノウハウが蓄積されない危険性が生じます。

また、周りの理解を得ずに自分勝手な振舞いをしていると、プライベートの人間関係にまで影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

ここでは、人間関係のリスクを2点解説します。

従業員

個人事業主や一人親方といった事業形態ではない限りは、社員やアルバイトの存在があってこそ会社経営が成り立ちます。

そのため、従業員との良好な人間関係や信頼関係を築くことは、安定した企業運営において必須といえるでしょう。

反対に、以下のような信頼関係を損なう向き合い方をしている場合、従業員が企業を辞めるリスクが生じます。

・極端に低水準な給料

・過剰な労働時間

・従業員の意見を一切反映しない意思決定

・パワハラやセクハラ

従業員の入れ替わりが激しい職場になると、スキルやノウハウが企業内に蓄積されず、生産性の低下に繋がります。

その結果、競合他社との競争に負け、倒産に繋がる可能性が生じるため注意が必要です。

「この会社で長く働きたい」「社長を支えたい」と思ってもらえれば、事業運営の安定化に繋がります。

従業員との関係を構築するためには一定のコストを要しますが、先行投資と考えれば決して省略できない要素といえるでしょう。

家族

企業が事業不振に陥った際、一番影響を受ける人物は社長やその家族です。

中には会社員の安定性を重視して、起業に反対する方も存在します。

そのため起業を行う際は、家族の意見も聞き入れた状態で取組むことが重要です。

起業には少なからずリスクが存在し、万が一倒産してしまうと、家族にも多大な迷惑をかける可能性があります。

更には、起業準備の段階で家族の同意や理解を得ていない場合、人間関係の悪化に繋がる可能性も生じます。

他にも、会社を優先させるあまり、家族と過ごす時間がなくなることも考えられます。

ビジネスだけでなく人生を総合的に見た場合、家族との時間が減ることは大きな損失になるリスクが生じるため注意が必要です。

そのため家族の理解を必ず得て、自分の価値観と照らし合わせたうえで決断を行いましょう。

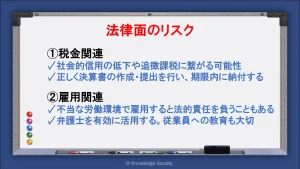

法律面のリスク

事業を立ち上げると、今まで触れてこなかった様々な法律と向き合う必要があります。

財務や法務に関する専門家に依頼する手段もありますが、資金力に余裕がない創業初期は経営者自身が各制度や法律についか理解を深めることが重要です。

法律面の知識が浅いと、以下のような要素でリスクが発生するため注意が必要です。

税金関連

税金関連のリスクは、正しく決算書を作成・提出して、定められた金額の税金を納めていければ基本的に発生しません。

会社の利益や従業員、外注先に関する税金についても同様です。

税金関連の手続きを誤っていると、法人としての社会的信用力を失うだけでなく、税務調査が入り追徴課税を課される可能性もあります。

また、財務面のリスクとも共通しますが、税金を支払う余力がない場合は、差押えのリスクも発生するため注意が必要です。

機材や口座の差し押さえると受けると、事業の存続が難しくなる点に注意しましょう。

雇用関連

会社として従業員を雇うと、給与の支払い義務でだけでなく、雇用条件に応じた社会保険への加入などが必要となります。

不当な労働環境で働かせると、法的責任を負うため注意が必要です。

また、従業員が犯した法的トラブルについても、企業の責任問題になるケースがあります。

そのため、自社に課された法的責任を果たすのはもちろん、従業員への教育に力を入れることも重要です。

法的なトラブルを避けるためにも、弁護士への相談や顧問契約も検討しましょう。

起業時に弁護士と顧問契約すべきかは以下の記事で詳細に解説しています。

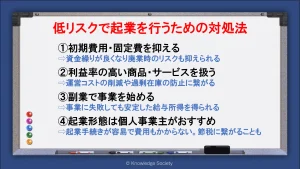

低リスクで起業を行うための対処法

事業運営におけるリスクの種類は様々ですが、特に財務リスクは企業の生存に直結する要素です。

ここでは、低リスクで起業を行うための主な対策を、財務リスクの面から紹介しています。

以下の要件を満たした起業を行えば、万が一事業に失敗した場合でも損失を最小限に抑えられるでしょう。

初期費用・固定費を抑える

起業で発生する初期費用や固定費を抑えることで、倒産や倒産後のリスクを大幅に抑えられます。

具体的には以下のような対策が有力です。

・店舗が不要な事業内容

・従業員を雇わない

・特別な機材を必要としない

・内装費や設備費を節約する

初期費用や運転資金が莫大な金額になると、その分借入が必要になる可能性が高いです。

借入があると毎月の返済を要するため、その分資金繰りが圧迫されるリスクが生じます。

また、事業に失敗した際に借入金の返済が残っている場合は、代表者の負担となり、倒産後も長期の返済を要する可能性があるため注意が必要です。

利益率の高い商品・サービスを扱う

利益率の高い商品やサービスを扱うことで、リスクの軽減に繋がります。

利益率が低い商品を取り扱う場合、利益を得るには多くの売上高の達成が必要です。

しかし、十分な利益が出る水準の売上高を達成するには、それだけ運営コストが必要となります。

また、多くの商品を販売するために多くの商品を仕入ると、過剰在庫の原因にもなります。

在庫を仕入れても販売できなければ当然利益は生まれないため、結果としてリスクが増加するでしょう。

ただし、薄利多売でまとめて仕入を行うと、その分仕入れコストを抑えられる場合があります。

その場合でも、入念な市場調査で過剰在庫を避けられる裏付けを持って行動することが大切です。

副業で事業を始める

副業でビジネスを始めることも、低リスクな起業におすすめです。

副業で事業をスタートさせれば、事業所得だけでなく、会社員としての給与所得も同時に得られます。

そのため、事業で利益が出なくても給与所得で生活が可能となるため、低リスクで長期間ビジネスにチャレンジできます。

また、自分が起業に向いているかを判断できる点も魅力です。

起業に向いていないと判断したらすぐに会社員に戻れるため、人生を総合的に見た際のリスクヘッジともなるでしょう。

起業形態は個人事業主がおすすめ

起業の形態は大きく「個人事業主」と「法人設立」に分けられますが、おすすめは個人事業主での起業です。

個人事業主で起業を行うメリットとして、開業手続きが簡易で費用もかからない点が挙げられます。

また、所得が低いうちは税率も低いため、節税対策にも繋がります。

結果とて財務リスクを最小限に抑えられるため、事業の成功に近付くでしょう。

個人事業が軌道に乗った段階で法人成りも可能であるため、まずは個人事業主としての起業を検討してはいかがでしょうか。

個人事業主のメリット・デメリットについては、以下の記事で詳細に解説しているためぜひご覧ください。

ローリスクで起業できるビジネスアイデア7選

ここでは、低リスクで起業ができるビジネスアイデアを7つ紹介しています。

いずれも上記の4点を満たして起業ができるため、職種選びの参考にしてください。

業務請負

業務請負とは、クライアントから依頼を請負って成果物を納品するビジネスモデルです。

成果物の対価として報酬を得られます。

また、一言で業務請負といっても以下のように業種は様々です。

【業務請負の例】

ライター

プログラマー

デザイナー

動画編集

イラストレーター など

業務請負はパソコン一台で始められるケースが多いため初期費用を削減でき、即金性もあります。

また、自分のスキルを売る業務内容であるため過去の経験を活かしやすく、稼働した分だけ報酬を得られる点も魅力です。

ただしフロー型のビジネスモデルであるため、稼働できない期間が生まれると収益も止まる点に注意が必要です。

Webサイト運営

Webサイト運営とは、自身でWebサイトを運営し、広告料金やアフィリエイト報酬を得るビジネスモデルです。

PV数に比例するように報酬も得られるため、理論上はほぼ青天井に高収入を目指せます。

また、作成したページが資産として残り続けるストック型ビジネスであるため、稼働ができなくなっても収益を得られる点も魅力です。

ただし、収益の発生には中・長期的な期間を要します。

副業スタートや業務請負との組み合わせなどの工夫が重要となります。

ネットショップ運営

ネットショップ運営とは、インターネットを通じて商品を販売するビジネスモデルです。

店舗型のショップと比較して家賃がかからず、全国・全世界の方をターゲットにできます。

また、営業時間の概念がないため、24時間365日運営ができ、機会損失を防げます。

ただし、競合が多く立地や内装での差別化が難しいため、戦略を練って商品を販売することが大切です。

ネットショップ運営については以下の記事で詳細に解説しているため、興味のある方はぜひご覧ください。

オンライン教室運営

オンライン教室とは、ZoomやSkypeなどのツールを用いて、知識やスキルを教える教室運営です。

自身の得意分野に合わせて幅広い内容で開業ができます。

【オンライン教室の例】

学習教室

英会話教室

プログラミング教室

資産運用教室 など

現在はスクールを掲載できるプラットフォームも多いため、集客方法も確立しやすいです。

ただし、料理や茶道といった目の前での実演が重要な教室には向いていない点に留意してください。

代行業

代行業とは、個人や企業が行う手続きや業務を代行して報酬を得るビジネスモデルです。

【代行業の例】

家事代行

墓参り代行

ペットシッター

退職代行

運転代行 など

多くの場合、現場まで足を運んで業務に従事するため固定費は不要です。

また「何でも屋」のように複数の代行業務を担当する選択肢もあり、従業員を雇えば事業の拡大もしやすいビジネスプランといえます。

レンタル業

レンタル業とは、商品を貸し出す対価として料金を得るビジネスモデルです。

近年は商品の購入ではなくシェアという考え方も多く、幅広い商品でレンタル事業が行われています。

【レンタル業の例】

アクセサリー

衣類

自動車

専門機材 など

同じ商品を繰り返しレンタルできるため仕入れ費用を削減でき、オンラインで受付を行えば店舗も不要です。

ただし、レンタルする商品のメンテナンスや保管が必要となる点に留意してください。

フランチャイズ

通常フランチャイズで起業を行う場合は、加盟金や保証金などの費用を要しますが、中には初期費用0円で開業できるケースも存在します。

また、既存の成功しているビジネスを利用でき本部のサポートも受けられるため、安定した事業運営やリスクヘッジが可能となります。

ただし、毎月ロイヤリティを支払う必要があり、本部の経営方針に沿う必要があるため事業運営の自由度も低めである点に留意してください。

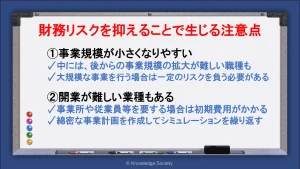

財務リスクを抑えることで生じる注意点

財務リスクを気にして開業費用を抑えようと意識しすぎると、以下の2つの注意点が発生する可能性が生じます。

事業内容や将来像が明確な場合は、一定の初期費用をかけるべきケースも多いです。

以下では2つの例を解説します。

事業規模が小さくなりやすい

財務リスクを気にして初期費用を過剰に抑えると、事業規模が小さくなる傾向にあります。

通常は事業が軌道に乗った段階で徐々に事業規模を拡大できますが、中には事業規模の拡大が向かない職種もあるため注意が必要です。

具体的には、本人のスキルに依存する教室運営やフリーランスのような働き方などが該当します。

「将来は上場企業を目指したい」「経済的に大きな成功を成し遂げたい」などと考える場合、一定の設備投資や従業員の雇用が必要となるでしょう。

開業が難しい業種もある

そもそも小資金では開業できない業種も多いです。

例えば事業所や従業員、設備の全てを要する製造業などが挙げられます。

最初に事業内容が決まっていて一定の初期費用を要する場合は、より入念な事業計画の作成が必須といえます。

事業計画を作成してシミュレーションを繰り返し、起業のリスクを少しでも抑えましょう。

事業計画の作成については、以下の記事で詳細に解説しています。

まとめ

今回は、起業時に発生するリスクや、低リスクで始められるビジネスプランなどを解説しました。

会社員とは異なり、事業を立ち上げると様々なリスクと直面します。

20年後の生存率が約50%の環境で成功するには、いかにリスクと上手に付き合うかが重要となります。

起業においてリスクをゼロにはできませんが、限りなくリスクを抑えて事業運営を行うことは可能です。

財務面や人間関係、法律面などの各要素でリスクを抑えた事業運営をできれば、起業の成功確率は向上するでしょう。

また、ビジネスアイデアの段階で低リスクな業種を選ぶこともおすすめです。

現在は在宅で起業でき、初期費用も抑えやすい業種も多いため、失敗時のリスクを限りなく抑えたい方は参考にしてください。

この記事の執筆者

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部