本記事では、業務委託について以下の内容を解説しています。

・概要

・3つの種類

・メリットやデメリット

・業務委託契約のポイント

・業務委託契約の注意点

・業務委託で独立する方法

昨今はインターネットの普及により「業務委託」での仕事の受発注が増加中です。

企業同士の契約だけでなく個人事業主やフリーランスへの業務委託も増えており、働き方の多様化が顕著化しています。

業務委託は、受注側にも発注側にもメリットが大きい契約方法です。

一方で、雇用契約と比較した注意点も存在するため、メリット・デメリットを踏まえて自分の働き方の選択や人的資源の確保を行いましょう。

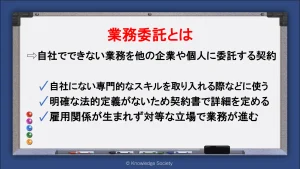

業務委託とは

業務委託とは、自社で対応できない業務を他の企業や個人に委託する契約です。

企業が有さない専門的なスキルを取り入れる際などに利用されることが多いです。

「業務委託契約」という明確な法的定義はないため、契約書によって細かい条件を定める必要があります。

ただ、関連する法律として以下の3つが挙げられます。

・請負契約(民法632条)

・委任契約(民法643条)

・準委任契約(民法656条)

業務委託契約では仕事の委託者と受託者の間で雇用関係は生まれず、対等な立場で業務が進みます。

また他の契約形態との大きな違いは、指揮命令権や成果物の完成責任の有無です。

業務委託では指揮命令権が発生せず、成果物の完成責任の有無については「請負契約(完成責任あり)」と「委託/準委託契約(完成責任なし)」で異なります。

雇用契約(会社員/アルバイト等)との違い

会社員やアルバイトなどの「雇用契約」とは、労働者が労働力を提供し、会社が給与として報酬を与えることを約束する労働契約です。

つまり、会社(雇い主)の従業員となって働く契約を指します。

業務委託契約とは異なり、雇用契約では労働者への指揮命令権が発生し、労働者は成果物の完成責任を負いません。

企業活動に必要な業務のうち社員が行うべき業務は、雇用関係を結んだ労働者によって行われます。

派遣契約(派遣社員)との違い

「派遣契約」とは、派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣先の企業で働く契約です。

派遣期間中は派遣先の企業から派遣労働者への指揮命令権が発生し、労働者は成果物の完成責任を負いません。

働き方や責任は雇用契約に近いですが、給与は派遣先ではなく派遣元の派遣会社から支払われます。

企業活動で行う業務のうち、外部で行うべき業務が主な対象となります。

個人事業主・フリーランスとの違い

個人事業主とは、税務署に開業届の提出を行い自ら事業を行う働き方です。

雇用契約や派遣契約とは異なり、特定の企業に勤めることはなく、当然誰からも指揮命令を受けません。

また、現在は特定の企業と雇用契約を結ばずに働く「フリーランス」の働き方もメジャーになりつつあります。

個人事業主は税制上の区分である一方で、フリーランスは働き方の1つである点が大きな違いです。

フリーランスとして事業所得を得る場合、業務委託契約によってスキルや成果物を提供し、報酬を得るケースが多いです。

個人事業主とフリーランスについては以下の記事で詳細に解説しているため、ぜひご覧ください。

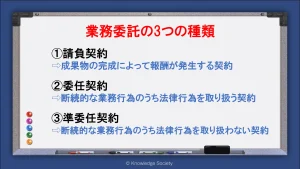

業務委託の3つの種類

業務委託は大きく以下の3つの種類があります。

・請負契約

・委任契約

・準委任契約

全てまとめて「業務委託」と呼ばれることも多いですが、それぞれ責任や報酬が発生する条件などが異なります。

ここでは、それぞれを詳しく解説していきます。

請負契約

請負契約とは、成果物の完成によって報酬が発生する契約形態です。

業務の完了を目的としているため、仕事の過程は問われず、不備のない成果物を納品したか否かだけが求められます。

一方で仕事を進めていても、途中で中断した場合や成果物が完成しなかった場合は報酬が発生しません。

請負契約は以下のような職種で結ばれることが多いです。

・プログラマー

・デザイナー

・イラストレーター

・ライター

・営業 など

具体的には「○月〇日までに××のプログラムを構築したうえで納品すると△△の報酬が発生」といった契約です。

委任契約

委任契約とは、契約期間内の断続的な業務行為のうち法律行為を取り扱う契約です。

請負契約とは異なり成果物の完成責任は負いません。

委任契約は法律的な行為を取り扱う以下のような職種で結ばれます。

・弁護士

・税理士

・司法書士 など

例えば「税理士の顧問契約を月額○○円で締結する」などが挙げられます。

準委任契約

準委任契約とは、契約期間内の断続的な業務行為のうち、法律行為を取り扱わない契約です。

委任契約と同様に成果物の完成責任は負いません。

準委任契約は法律的な行為を取り扱わない以下のような職種で締結されます。

・研究業

・コンサルタント

・ドライバー

・美容師

・事務 など

例えば「○ヵ月の間のコンサルタント契約を月額××円で締結する」などです。

業務委託のメリット

業務委託は受託者にも委託者にもメリットが大きい契約方法です。

ここでは、業務委託のメリットを受託者側と委託者側の両方の視点で解説します。

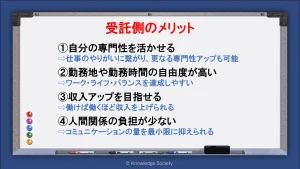

受託側のメリット

業務委託で仕事を受けるメリットには、以下のようなものがあります。

・自分の専門性を活かせる

・勤務地や勤務時間の自由度が高い

・収入アップを目指せる

・人間関係の負担が少ない

自分の専門性を活かせる

業務委託では自分の専門性を活かして働くことができます。

各企業は企業内部にはない専門的なスキルを求めているため、需要と供給がマッチすれば自分の高い専門性を発揮して働けます。

自分の専門性を活かせれば、仕事のやりがいを感じられ、さらに専門性が高まるきっかけとなるでしょう。

勤務地や勤務時間の自由度が高い

業務委託では、契約に基づく業務が遂行されれば業務の進め方や勤務地、勤務場所を問われません。

そのため職種によっては在宅勤務なども可能で、ワーク・ライフ・バランスも達成しやすくなります。

仕事量も自分で調節できるため、副業や家事育児と両立といった働き方も可能です。

収入アップを目指せる

業務委託の時間あたりの報酬額は、雇用契約よりも高額になることが多いです。

仕事を受ける量も自分で調整できるため、働けば働くだけ収入を上げることができます。

また業務委託を通じてさらに専門性を高められれば、報酬単価が向上する要因にもなります。

人間関係の負担が少ない

業務委託での仕事は基本的に個人で行うため、人間関係のストレスが溜まりにくいです。

もちろん取引先とのやり取りは必要ですが、雇用契約を締結している会社員よりも関わる人数や時間が少ないです。

そのため、人間関係の負担を減らしたい方にもおすすめの働き方となります。

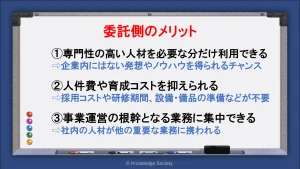

委託側のメリット

業務委託で仕事を依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

・専門性の高い人材を必要な分だけ利用できる

・人件費や育成コストを抑えられる

・事業運営の根幹となる業務に集中できる

ここでは、それぞれを詳しく解説していきます。

専門性の高い人材を必要な分だけ利用できる

業務委託で仕事を依頼すると、企業内にはない専門性の高い人材を必要な分だけ利用できます。

専門性の高い人材を一から雇用する場合、多大な費用や研修時間などが発生しますが、業務委託であれば専門性の高い即戦力を確保できます。

業務委託の受託者は様々な企業で仕事をしている経験があるため、企業内にはない発想やノウハウを確保できるチャンスともなるでしょう。

人件費や育成コストを抑えられる

上述した通り、専門性の高い人材の育成には多大なコストや時間がかかります。

また雇用契約を結ぶ場合は、会社保険の負担や採用コスト、設備・備品の整備なども必要です。

一方で業務委託であれば、社会保険の支払いや人材育成、設備・備品の整備などが不要です。

さらに時期ごとの業務量の変化にも対応しやすいため、適材適所で利用できればコストを抑えて専門的な人材を確保できるでしょう。

事業運営の根幹となる業務に集中できる

企業外部の人にも任せられる業務を業務委託で依頼することで、従業員や管理職は事業運営の根幹となる業務に集中できます。

また、社内の人材が他の重要な業務に携われるため、人材育成にも繋がり、生産性の向上にも繋がります。

業務委託のデメリット

一方で、業務委託には雇用契約と比較したデメリットも存在します。

ここでは、業務委託のデメリットを受託側と委託側に分けて紹介します。

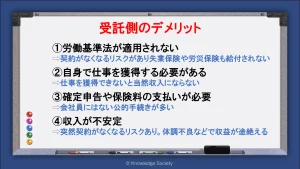

受託側のデメリット

業務委託で仕事を受けることには、以下のようなデメリットがあります。

・労働基準法が適用されない

・自身で仕事を獲得する必要がある

・確定申告や保険料の支払いが必要

・収入が不安定

労働基準法が適用されない

業務委託で仕事を受ける働き方をする場合、労働基準法が適用されません。

突然契約がなくなる可能性があり、失業保険や労災保険も給付されません。

仕事や生活の安定性に着目する場合は雇用契約の方が優れているといえます。

自身で仕事を獲得する必要がある

業務委託の仕事で働く場合、案件を自分で獲得する必要があります。

当然仕事を獲得できなければ収入になりません。

雇用契約の会社員であれば自ら仕事を獲得する必要がないため、業務委託で働くことが大変な理由の1つとなります。

確定申告や保険料の支払いが必要

業務委託で得た報酬は事業所得に該当します。

給与所得を受け取る会社員であれば、年末調整が行われるため原則として確定申告は不要で、保険料の支払いも会社が行います。

一方で事業所得を得る個人事業主は確定申告の手続きが必要です。

社会保険料の支払い・手続きも自分で行うこととなるため、手間と感じる可能性があります。

収入が不安定

上述した通り、業務委託の働き方は仕事がないと収入もなくなります。

労働基準法の適用がないため突然契約がなくなるリスクがあり、体調不良などで働けないと収入は途絶えます。

給与所得を得られる会社員の場合、基本的に突然クビになることはなく、体調不良で休んだとしても基本給は支払われるため、業務委託の仕事で働く際のデメリットとなるでしょう。

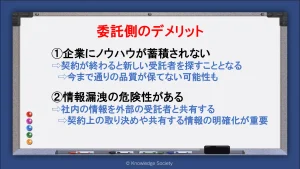

委託側のデメリット

一方で業務委託の委託側には以下のようなデメリットがあります。

・企業にノウハウが蓄積されない

・情報漏洩の危険性がある

企業にノウハウが蓄積されない

業務委託では専門性の高い人材を確保できますが、契約期間が終わるとその人材は企業内に留まりません。

つまり企業内にノウハウが蓄積されないということです。

受託者側の廃業で突然契約がなくなったら、新しい受託者を探す必要があり、場合によっては今まで通りの品質を保てなくなる可能性もあるでしょう。

情報漏洩の危険性がある

業務委託では社内の情報を外部の受託者と共有するため、情報漏洩のリスクが生じます。

もちろん契約書上で情報の取扱いを定めることは可能です。

しかし実際の情報の取扱いが適正かを確認できず、万が一情報が漏洩してしまっては多大なる損失を被る可能性もあります。

そのため、受託者に共有する情報の範囲を明確にして依頼を行うことが重要となります。

業務委託契約書の内容

業務委託契約を締結する場合、基本的には業務委託契約書を作成することとなります。

契約書なしで仕事を進めることも可能ですが、業務の範囲や責任の所在などが曖昧になりやすいため注意が必要です。

ここでは、業務委託契約書の内容などを解説します。

業務委託契約書の種類

業務委託契約書の種類は大きく以下の3つです。

・毎月定額型

・成果報酬型

・単発業務型

毎月定額型

毎月定額型は毎月決まった額の報酬を支払うことを定めた業務委託契約書です。

清掃業務や保守業務、コンサルティング業務などに使われる傾向にあります。

成果報酬型

成果報酬型とは、業務の成果によって報酬が変動することを定めた業務委託契約書です。

営業代行業務や店舗運営業務などの業務形態で使われます。

単発業務型

単発業務型とは、原則1回の業務を委託するときに使われる業務委託契約書です。

建設設計管理業務や研修業務、デザイン業務、開発業務などに使われます。

業務委託契約書の主な記載事項

業務委託契約書を作成時は、双方の認識を統一することが大切です。

トラブル回避のためには、業務委託契約書に以下のような内容を記載しておくと良いでしょう。

業務内容

委託する業務の内容やその範囲を記載します。

お互いの認識に齟齬が生じないように、できる限り具体的に記載することが大切です。

特殊なケースの場合は追加資料を添付するとよいでしょう。

委託業務で手順やルールがある場合はそちらも記載します。、

報酬

報酬の金額と内訳、支払時期、支払方法を記載します。

「1枚いくら」「1人あたりの日給いくら」など、報酬の算定方法を細かく相談しておきましょう。

また材料費や交通費などが報酬に含まれているか否かや、税込・税抜かも明記します。

成果物の権利

システムやデザイン、原稿など、成果物が知的財産権を有する場合は権利の帰属先も明記します。

受託者から委託者に権利が映る場合は、そのタイミング(納品時など)も記載しましょう。

秘密保持

業務で知り得た情報を外部に漏らさない「秘密保持」も必要に応じて記載します。

仕事の進め方や権利、業務に必要な内部情報などがあるため、多くの場合は契約書で定められます。

再委託

受託した業務を第三者に委託することについての定めです。

再委託を禁止するか否か、禁止しないのであればその要件や範囲も明記します。

禁止事項

受託者が業務委託を受けるうえで禁止とする事項を記載します。

業務委託契約においては契約後の指揮命令権がないため、事前に定めておくべきです。

契約の解除

委託者と受託者が契約を解除できる条件や方法を記載します。

一般的な解除条件に加えて、無条件で契約解除できる条件(契約違反など)やその期間も定めましょう。

契約期間

業務の開始日と終了日を明記します。

終了日が決まっていない場合は「お互いの通知がない場合は〇ヵ月自動で更新する」などの記載も行いましょう。

損害賠償

委託者や受託者に契約違反があった場合の損害賠償も必要性が高い事項です。

損害賠償の有無や範囲、補償額などを記載します。

また、訴訟になった際の第一審の裁判所も記載することが一般的です。

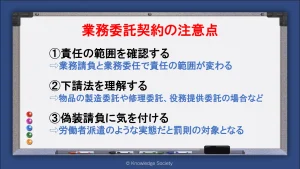

業務委託契約の注意点

ここでは業務委託契約の際に特に注意が必要なポイントを3つ解説します。

責任の範囲を確認する

業務委託では契約書の名称ではなく契約内容によって「請負」か「委託/準委託」かが判断されます。

請負契約の場合は仕事の成果物を納品するまでは報酬請求権は発生せず、受託者は委託者に対して「瑕疵担保責任」を負います。

瑕疵担保責任は、受託者が仕事に欠陥やミスがあった場合に負う責任を指し、業務が契約通りに行われていなかった場合は、修補や損害賠償、契約解除などの責任を負うこととなります。

一方で委託/準委託契約の場合は、業務を遂行していれば報酬請求権が発生し、受託者には「善管注意義務」のみが生じます。

善管注意義務は善良な管理者の注意義務を指し、社会通念上一般的に注意を払うべき義務です。

業務委託契約では、業務請負か業務委任かで責任の範囲が大きく異なります。

トラブルを避けるためには、双方の認識のズレをなくして契約を結ぶことが大切です。

下請法を理解する

下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、下請取引の公正化や下請事業者の利益保護などを目的とした法律です。

以下の4つの業務を委託する場合は下請法の対象となり、親会社の義務や禁止事項などが発生します。

・物品の製造委託

・修理委託

・情報成果物の作成委託

・役務提供委託

下請法に違反すると、勧告後の違反事実の公表や50万円以下の罰金が科されるリスクが生じるため必ず事前に内容を確認しましょう。

参考:下請法の概要

偽装請負に気を付ける

偽装請負とは、指揮命令が禁止されている業務委託契約にも関わらず、実態は労働者派遣のように業務委託範囲外の仕事をさせている状態です。

【偽造請負の例】

業務に細かい指示を出している

出退勤管理をしている

形式的な現場責任者から個々の受注者に指示を出している

偽造請負を行うと、罰則として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるため、業務委託の働き方を適切に理解してください。

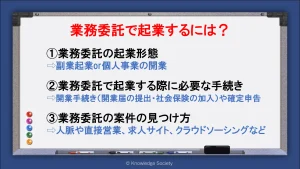

業務委託で起業するには?

上述した通り、業務委託の受注によって働くことには様々なメリットがあります。

ここでは、業務委託で起業する方法や必要な手続き、案件の見つけ方などを解説します。

業務委託の起業形態

業務委託の受注で起業する際は、以下のいずれかの形態となります。

副業起業

副業起業とは、会社員として給与所得を得ながら副業として業務を受注する働き方です。

業務委託の仕事は時間や場所に囚われず行えるケースが多いため、副業との相性が非常に良いです。

副業起業であれば、メインとなる給与所得を得ながら副業での事業所得(もしくは雑所得)を得られるため「今の給与に加えて副収入が欲しい」という方にピッタリといえます。

副業起業については以下の記事で詳細に解説しています。

事前準備や失敗しないためのポイントなども紹介しているためぜひご覧ください。

個人事業の開業(フリーランス)

個人事業主として独立して、フリーランスのような働き方をする選択肢もあります。

個人事業主として独立すれば、自分の理想の働き方を実現しやすく、収入アップも目指せます。

ただし、上述したように安定性などのデメリットもあるため注意が必要です。

個人事業主のメリットやデメリットについては以下の記事で解説しているため、副業起業すべきか、個人事業主として独立すべきかを適切に判断してください。

業務委託で起業する際に必要な手続き

業務委託で起業する際は、公的な手続きが必要となる場合があります。

ここでは、業務委託で起業する際に必要な主な手続きを紹介します。

開業手続き

個人事業を開業する場合は、管轄の税務署に対して開業届の提出が必要になります。

副業起業の場合も、事業規模で業務を受注するのであれば開業届を提出すべき可能性が高いです。

また、開業届に加えて青色申告承認申請書を提出することをおすすめします。

開業届については以下の記事で詳細に解説しています。

会社員を辞めて個人事業主として独立する場合は、国民年金や国民健康保険の手続きも必要です。

手続き先は市区町村役場となります。

ただし健康保険については勤めていた企業の制度を任意継続する選択肢もあるため、どちらが得かを確認してください。

確定申告

業務委託で得た報酬は所得税の課税対象です。

個人事業主として独立した方はもちろん、会社員でも副業での所得が20万円を越した方は確定申告が必要です。

1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日の間に手続きを行います。

個人事業主の確定申告については、以下の記事で解説しているためぜひご確認ください。

業務委託の案件の見つけ方

業務委託での起業を成功させるには、いかに案件を獲得するかがポイントとなります。

ここでは、業務委託の案件の見つけ方を大きく4つ紹介します。

知人の紹介

知人の紹介で仕事を得られるケースは多いです。

特に元々いた職場の人脈から仕事を紹介してもらえることが多いため、仕事を辞める際は円満退職を目指しましょう。

また、個人事業主の繋がりで案件を得られる場合もあるので、起業時は人脈形成に力を入れることをおすすめします。

営業

自分で企業に直接営業を行う方法もあります。

直接営業を行う大きなメリットは、自分が一緒に仕事をしたい企業と契約できる可能性がある点です。

ただし、営業先で案件があるとは限らず、他の方法と比較して成功率は低めとなります。

求人サイト

求人サイトは正社員やアルバイト以外にも、業務委託の募集をしているケースがあります。

大まかな条件や仕事の内容が最初から提示されているため、自分に合った案件を見つけやすいです。

ただし求人サイトは数多く存在するため、企業の募集情報も分散されやすいです。

案件を探す際は幅広い求人サイトやサービスを確認しましょう。

クラウドソーシングサービス

クラウドソーシングサービスとは、仕事を依頼したい企業と業務委託案件を探すワーカーをマッチングするサービスです。

業務委託の案件が中心となっており、案件数も多いため、最も仕事を見つけやすい方法といえます。

ただし、報酬の一部を手数料としてサービスに差し引かれる点に留意してください。

有名なクラウドソーシングサービスには「クラウドワークス」や「ランサーズ」などがあります。

まとめ

今回は業務委託の概要や種類、メリット・デメリットなどを解説しました。

業務委託は委託者にも受託者にも多くのメリットがある契約で、有効に活用すれば事業者のコストカットや即戦力の確保、受託者の理想の働き方などを実現できます。

ただし、雇用契約にはないデメリットがあることも事実です。

委託者も受託者も、メリットとデメリットを適切に把握して、業務委託契約を結ぶか雇用契約を結ぶかを判断しましょう。

記事後半には業務委託契約のポイントや業務委託で起業する方法なども解説したため、ぜひ参考にしてください。

この記事の執筆者

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】

筑波大学中退

ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】

起業家にとって必要なリソースを最大限に提供するシェアオフィス

嫌われるNG行動はこれ!覚えておきたいシェアオフィスやコワーキングスペースのマナー

“バーチャルオフィス” “シェアオフィス” “レンタルオフィス”どれを選んだらいいの? 〜ナレッジソサエティ久田社長に聞いてみた

複業人事戦略会議 #2 ~週休4日制正社員!?多様な働き方が生む効果とは?~

ここでしか聞けない、創業現場のリアル(東京都中小企業診断士協会青年部主催)

起業を目指す若者へ「週休4日制」の提案

社内勉強会レポート

ストリートアカデミー 久田敦史

Yahoo知恵袋

法人カード調査部